Глава третья. Три левых года1«Орден заумников» или «Левый фланг», по существу, рассыпался уже к лету 1926 года. Трудно сказать, что за этим стояло — личная несовместимость или идейные разногласия, но Введенский разошелся с Туфановым, и примирить их Хармсу не удалось. В конце года он, вдохновленный начавшимися как будто воплощаться театральными замыслами, решает возродить «Левый фланг». Теперь это должна быть организация молодых писателей, параллельная «Радиксу» и связанная с ним, с гораздо более широким кругом членов и более развернутой программой, чем туфановский орден. Два «чинаря» — Хармс и Введенский — должны были составить ядро нового союза — вместе с Заболоцким, разумеется. Приглашен был и юный Бахтерев. Именно в изложении Бахтерева мы знаем историю воссоздания «Левого фланга», и, как всегда в его воспоминаниях, правду трудно отделить от художественного вымысла. Будто бы решение о создании группы было принято во время ужина в ресторане Федорова на Малой Садовой. Бахтерев очень выразительно описывает обстановку ресторана, выступавшего там Токаревича — «самого картинного скрипача в городе», который днем, в неурочные для ресторана часы, играл другую, «серьезную» музыку — Паганини, Вивальди. Когда-то он, уверяли, был всемирно знаменитым музыкантом — русским Вилли Ферреро. В общем, ничего удивительного — нэповский Ленинград, увековеченный в «Столбцах», переживал свои ярчайшие часы, упиваясь кратковременным и болезненным довольством, ослепляя, после многих лет голода и войн, мелкобуржуазными соблазнами. Человеческие судьбы складывались в этом городе порою очень странно. Будущий автор «Столбцов» поставил несколько условий своего вхождения в группу. Для него обязательно было сохранение индивидуальной творческой свободы. В то же время он не желал иметь ничего общего с «заумниками». Бахтерев предложил включить в группу Вагинова. Судя по дневникам Хармса, вопрос был сперва решен отрицательно. Вагинов появился лишь год спустя, когда группа оформилась, дважды сменила название и приобрела официальный статус. Константин Олимпов, не позднее 1924 г. Зато Хармс предложил в качестве члена «Левого фланга» Константина Олимпова. Это была почти провокация. Константин Олимпов, собственно Константин Константинович Фофанов (1889—1940), родился в многодетной и несчастной семье популярного лирика предсимволистской поры, которого Игорь Северянин провозгласил своим учителем. Сам Фофанов-сын (который был, кстати, еще и крестником Репина) вошел в свиту «короля поэтов» вместе с молодыми Вадимом Шершеневичем, Рюриком Ивневым, Иваном Игнатьевым. В эпоху «Бродячей собаки» он прославился в основном тем, что появлялся на эстраде с чучелом кошки или с плеткой. Хармс уверил своих друзей, что Олимпов — не «старик», что в эгофутуристическом движении тот участвовал четырнадцатилетним подростком. Константин Константинович и не выглядел «стариком» (даже в представлении юных «чинарей»). На фотографиях молодой поры он кажется рослым пухлым детиной, но те, кто видел его в двадцатые, описывают его как худощавого блондина. В сорок лет он казался 25-летним... Жизнь его была нелепой и эксцентричной, как у многих литературных неудачников того поколения. В свое время он закончил Археологический институт и, по свидетельствам современников, хорошо разбирался в предмете — но предпочел научной карьере судьбу нищего стихотворца. С Северянином и эгофутуристами он вскоре поссорился. Перед революцией выпускал свои стихи за свой счет брошюрками и афишками, подписанными «Великий Мировой Поэт Константин Олимпов. Адрес: Окно Европы, Олимповская ул., 29, кв. 12». «Великий Мировой Поэт» сам же и был героем своих сочинений: ...Меня поносят и клеймят Цитируемое стихотворение написано в 1916-м. В те годы претендовать на величие и исключительность было хорошим тоном, формой общепринятой литературной игры. Графоманы принимали эту игру всерьез. Грань между изящной словесностью и бытовой патологией в их текстах стиралась. Революция, всякая революция, дает «странным» людям самые неожиданные возможности. Сам Олимпов так вспоминал об этих днях:

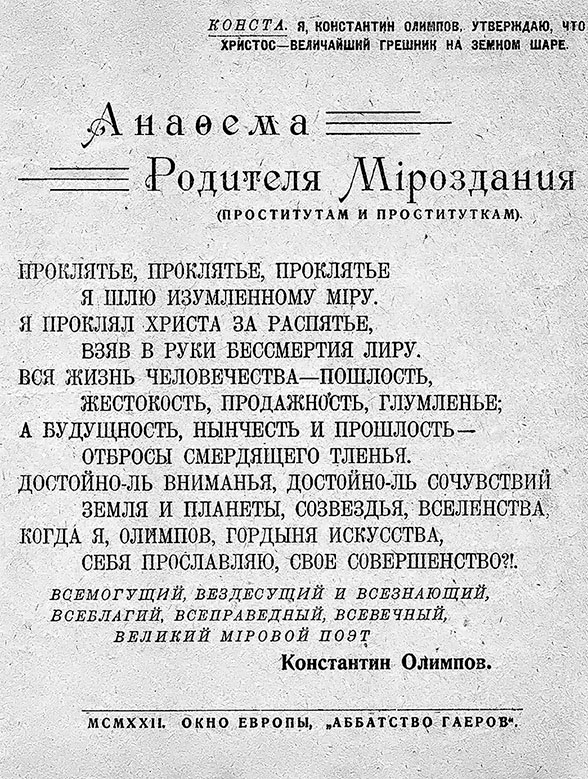

Осенью олимпист Олимпов оказался во главе трех избирательных комиссий по выборам в Учредительное собрание, весной 1918 года ездил с продотрядом в Саратовскую губернию, а потом служил в Красной Армии. Все это время Константин Константинович еженедельно посылал в Кремль письма с «указаниями», обычно рифмованные, и полагал, что Ленин эти указания выполняет, что именно благодаря его письмам Красная Армия победила в Гражданской войне, а потом был введен нэп. Несколько лет спустя он неожиданно обрел новых друзей, юных стихотворцев из Шувалова — Владимира и Бориса Смиренских и Николая Познякова. Особенно полюбился Олимпову Смиренский, которому он, на правах Великого Мирового Поэта, даровал титул поэта Великого Европейского. В 1922 году друзья, называвшие себя Академией Эго-Поэзиии Всемирного Олимпизма, издали отдельной листовкой очередной стихотворный текст Олимпова, мало отличавшийся от предыдущих: Достойны ль вниманья, достойны ль сочувствий Листовка Константина Олимпова «Анафема Родителя Мироздания» (Пг., 1922). Листовка была разослана по редакциям журналов, а также Ленину, Троцкому, Луначарскому, Зиновьеву и Каменеву с требованием высказаться о стихах: «Ваше молчание сочту за слабость мысли перед моим величием». Все промолчали, однако, в том числе и баловавшийся литературной критикой Троцкий; только болезненно-мнительный Зиновьев наложил резолюцию: «Выяснить, кто такой Олимпов и не сумасшедший ли он?» Склонность к психическому расстройству Константин Константинович унаследовал и с отцовской, и с материнской стороны. Фофанов-отец, тяжелый алкоголик, временами впадал в настоящее безумие; в такие минуты он испытывал панический страх перед атмосферным давлением. Сын вел себя не менее странно, и тем не менее врачи признали его нормальным, не считая «переразвития некоторых умственных способностей, в частности — памяти»4. Его предали суду за печатание листовки в обход цензуры, но выяснилось, что цензурное разрешение было, и только типография по забывчивости не поставила нужный штамп; и в результате «родитель мироздания» был оправдан. После этого Олимпов практически не печатался. Одно его стихотворение, написанное в 1926 году, сохранилось в архиве Хармса. Стихотворение это называется «Буква Маринетти». Преданья старины глубокой — вождь итальянских футуристов приезжал в Россию накануне Первой мировой и был восторженно принят в сравнительно консервативных эстетических кругах Москвы и Петербурга, но кисловато — в кругу будетлян. Стихотворение написано в духе старого, довоенного типа, урбанизма: Мозги черепа — улицы города, На рукописи этого стихотворения рукою Джемлы-Вигилянского кратко написано: «Это дермо» (так!). Вообще же Олимпов писал очень разные стихи: от банальной лирики в традициях покойного отца до заумных экспериментов. Бывали у него и опыты в забавном роде, чуть-чуть напоминающие Хармса: На площади Перикл Но, разумеется, не стихи Олимпова привлекли Хармса — поэтом тот был, как ясно из вышеприведенных цитат, очень посредственным, чтобы не сказать больше. Но это был человек, превративший свою жизнь в нелепую фантасмагорию, в бесконечный спектакль. Впрочем, членом «Левого фланга» Олимпов так и не стал, да и личное его знакомство с товарищами Хармса едва ли состоялось. Бахтерев так описывает неудачный свой и своих товарищей визит к Константину Константиновичу:

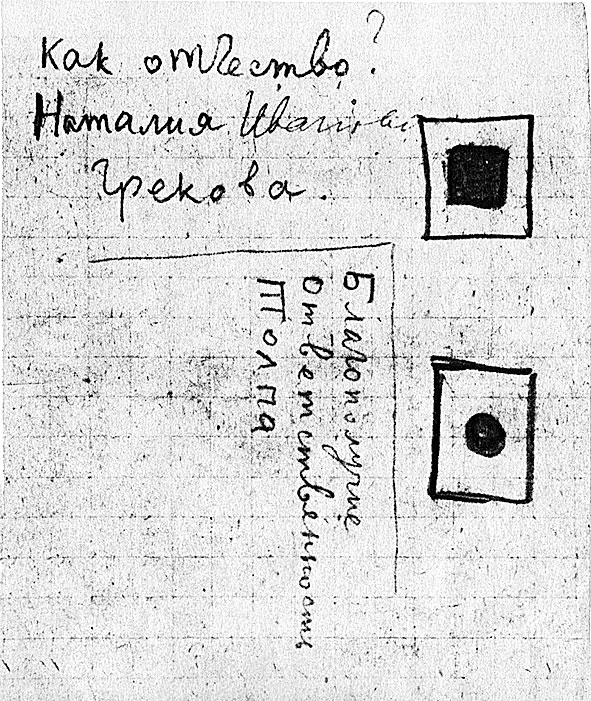

Когда это было? Бахтерев соединяет этот несостоявшийся визит (имевший место — Хармс оставил Олимпову записку, и записка эта, по воле судьбы, дошла до нас8) с печально закончившимся визитом к Клюеву. Но нет никаких свидетельств, что Олимпов заболел чахоткой и уехал в деревню. Напротив, в конце двадцатых годов Родитель Мироздания, порвав с богемной праздностью, пошел работать — и куда: на свалку, разнорабочим, а потом — на кишечный завод при бойне. Этот поступок сравнивали с жизненным выбором другого колоритного полуграфомана предреволюционной поры, Александра Тинякова, ставшего профессиональным нищим. Одновременно, в 1930 году, оба они, Тиняков и Олимпов, и были арестованы. Фофанову-Олимпову инкриминировалось чтение в литературной компании обличительных стихов. И сколько он ни утверждал, что стихи были написаны десять лет назад и обличают ныне разоблаченных Троцкого и Зиновьева, ему дали почти невероятный для того еще довольно вегетарианского времени срок — восемь лет. Неизвестно, сколько отсидел он на самом деле, только смерть застала его уже на воле, в Барнауле, где два года спустя — так уж вышло — умер в эвакуации другой бывший эгофутурист, Вадим Шершеневич. Таков был один из полюсов предполагаемого «Левого фланга» и всего «левого» литературно-художественного Ленинграда — смешной человек со страшной судьбой, сын двух знаменитых отцов (родного и крестного), обреченный на бесславие. На другом полюсе — мастер, уже при жизни стяжавший громкое имя в России и за ее пределами, а ныне известный любому культурному обывателю во всех странах — Казимир Малевич. В конце 1926 года Хармс делает в своей книжке запись:

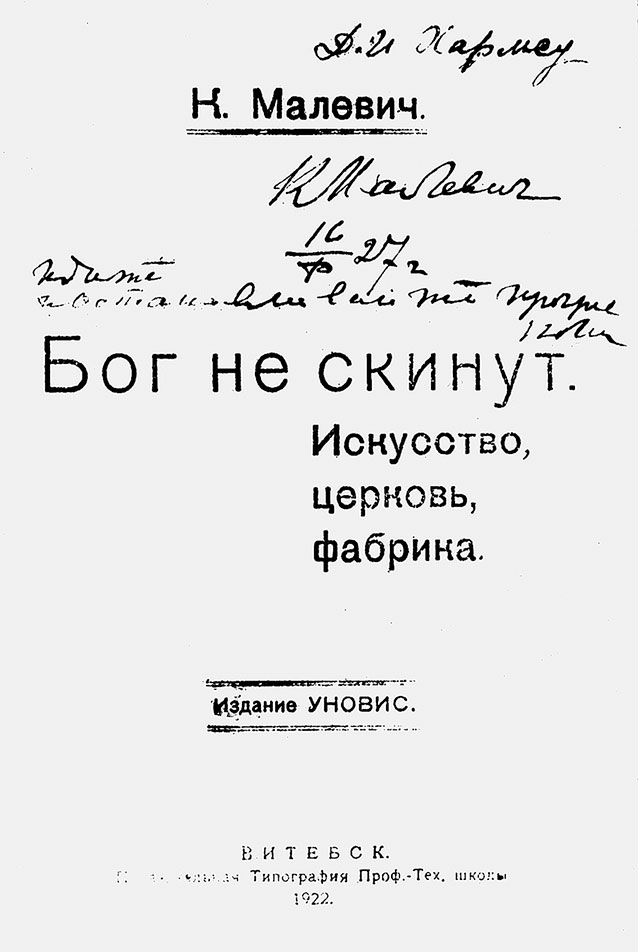

Что это — запись уже состоявшейся беседы или тезисы накануне предполагаемого разговора? Юному Хармсу явно очень нравилось чувствовать себя организатором, деловым человеком. «Чинарь» любил чины — воображаемые, условные! — и членов будущей организации он уже распределял «по разрядам». Но выдержать серьезного тона он не мог и тут же переходил к эксцентрике, к асемантическим, «заумным» конструкциям («граммофон плавает некрасиво»). А может быть, соревнования в абсурдном остроумии были своего рода паролем, способом опознания «своих»? Или обрядом, сопровождавшим переговоры «старого безобразника» с «молодыми»? Казимир Малевич, 1920-е. Фотография, подаренная К. Малевичем И. Бахтереву. Да полно — какие там переговоры! Двадцатилетний Даниил Иванович еще ничем особенным себя не проявил, но молодая самоуверенность позволяла ему в очень вольном тоне говорить с европейски знаменитым художником, предлагать ему сотрудничество на равных, ставить условия. Задуманное им объединение не могло быть, в частности, просто продолжением УНОВИСа — союза «Учредителей нового искусства», основанного Малевичем в свое время в Витебске. Хотя соседство с такими художниками, как Ермолаева и Чашник, было бы на первый взгляд лестным для юных ленинградцев. Но они мечтали о собственных свершениях, а вели себя так, будто эти свершения уже позади. («Теперь я понял: я явление из ряда вон выходящее», — запишет Хармс месяц спустя. В юности такое чувство испытывают многие; в редких случаях они оказываются правы.) Вероятно, основатель супрематизма, переживавший не самый простой момент в жизни (надвигавшийся крах ГИНХУКа наложился на мучительный идейный и творческий поворот, связанный с возвращением к фигуративному искусству), слушал юношу с мягкой иронией, неопределенным согласием отвечая на его наивные предложения. Но Хармс явно был ему симпатичен. Малевич ощущал в нем силу, еще не реализовавшую себя, но уже сконцентрировавшуюся. И, очевидно, их беседы касались не только «Левого фланга». Малевич мог (после возвращения из Варшавы) делиться с Хармсом впечатлениями от встреч с польскими авангардистами. Поиски некоторых из них (об этом мы еще напишем) были очень близки к тому пути, который сам Хармс нащупывал в это время. Но, вероятно, в первую очередь разговор шел об искусстве, о его сущности и целях. Лист из записной книжки Даниила Хармса со схематическим изображением картин Казимира Малевича, апрель — май 1933 г. В марте 1927 года Малевич подарил Хармсу свою книгу «Бог не скинут: Искусство, церковь, фабрика» с многозначительной надписью: «Идите и останавливайте прогресс». Книга, вышедшая в 1922 году в Витебске, была одним из программных текстов Малевича, но это скорее философский трактат, чем художественный манифест.

Лист из записной книжки Даниила Хармса с зарисовкой картины Казимира Малевича (?), апрель — май 1933 г. Заканчивалась книга такими словами:

Мало с кем из людей левого искусства Малевич мог говорить на этом языке — по крайней мере из тех, что работали в 1920-е годы в Советской России. С Хармсом — мог. И само понятие Бога, и отстраненно-метафизический взгляд на мир не были для него чужеродными. Как и Малевич (и в отличие от многих авангардистов), он стремился скорее пробиться к сущности бытия, а не пересоздать бытие заново. Но что значат слова «Идите и останавливайте прогресс»? Их можно прочитать по-разному. Титульный лист книги Казимира Малевича «Бог не скинут» (Витебск, 1922) с дарственной надписью Даниилу Хармсу: «Д.И. Хармсу. К. Малевич. 16/ф<евраля> 27 г. Идите и останавливайте прогресс. К. Мал.» Можно предположить, что прогресс остановится в момент, когда будет достигнута вершина, абсолют, крайняя точка новизны, совершенства и знания. Или что постепенный прогресс (как полагал Вальтер Беньямин) не сонаправлен, а враждебен социальной и эстетической революции. Сам Хармс, судя по всему, понимал эту фразу так: Малевич почувствовал, что высшая точка авангардного искусства, подразумевающего беспрерывное тотальное обновление форм, пройдена. Чтобы избежать самоимитаций или стремительного пути под гору, искусство нуждается в антитезе, в ответе, который может быть дан лишь изнутри, на собственном языке авангарда. Именно этот ответ «остановит прогресс» — точнее, переведет его в иное качество. Этого ответа, этого «контравангардного» движения Малевич и ждал от Хармса и его друзей. 2В конце 1926 — начале 1927 года Хармс жил чрезвычайно насыщенной и разнообразной жизнью. Репетиции «Радикса», переживания, связанные с влюбленностью в Эстер, собственное творчество, заседания и вечера Ленинградского отделения Союза поэтов, на которых он присутствовал, а порою и выступал — один или вместе с друзьями... Так, 12 ноября 1926 года, через два дня после «крушения» «Радикса», состоялось совместное выступление Хармса, Бахтерева, Цимбала и Кацмана. Почему-то Введенский в этом чтении не участвовал. По существу, это было первое публичное выступление формирующейся группы. Хармс (как это он делал и позднее) подробно расписал сценарий выступления:

Хармс уже чувствовал необходимость «оправдываться в глазах всякой сволочи». Вскоре, однако, осторожность начала ему изменять... Произведения, создававшиеся им в тот период, уже не шли ни в какое сравнение с дерзкими, но наивными и довольно бесформенными опытами 1924 — начала 1926 года, и это было замечено не только им самим. «Комедия города Петербурга», писавшаяся осенью и зимой, была высоко оценена друзьями (особенно Заболоцким). В конце 1926 года Даниил всерьез задумывается об издании книги (с предположительным названием «Управление вещей») и даже пишет предисловие к ней — точнее, два коротких предисловия:

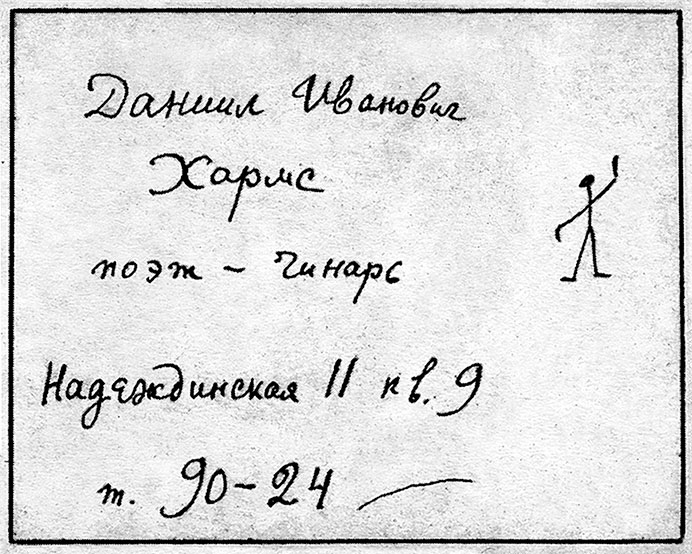

Хармс уже понимал, что его поэтика отличается от стиля любого из «футуристов прошлого десятилетия», но еще сам не мог сформулировать это отличие. И, разумеется, его планы издания книги носили сугубо теоретический характер. Что же касается публикаций в периодике, дело, казалось бы, сдвинулось с мертвой точки. В конце года выходит первый коллективный сборник Ленинградского отделения Союза поэтов — «Собрание стихотворений», в котором впервые напечатано стихотворение Хармса «Случай на железной дороге»: Как-то бабушка махнула Молодого поэта приглашают принять участие и в следующем сборнике Союза, названном «Костер». Хармс предложил пять вариантов коротенькой (около ста строк) подборки. Все варианты включают стихотворение «Стих Петра Яшкина-коммуниста». Только оно (с изъятием слова «коммунист») и было напечатано — самое простое и в то же время самое «хармсовское» из стихотворений этой поры, смутно связанное с воспоминаниями о Гражданской войне: Мы бежали как сажени Рукописная визитная карточка Даниила Хармса, ок. 1927. Также одним стихотворением был представлен в каждом из сборников Введенский («Верьте верьте...» в «Собрании стихотворений» и «Но вопли трудных англичан...» — отрывок из поэмы «Минин и Пожарский» — в «Костре»). Оба сборника были изданиями, опубликоваться в которых было по меньшей мере не стыдно. В «Костре» были напечатаны стихи Кузмина из «Панорамы с выносками», в том числе два шедевра — «По веселому морю летит пароход...» и «Природа природствующая и природа оприроденная», несколько стихотворений Вагинова, среди которых «Эллинисты» и «Дрожал проспект, стреляя светом...», «Красная Бавария» Заболоцкого, новые стихи Клюева и Бенедикта Лившица. Все эти авторы (кроме Заболоцкого) участвовали и в «Собрании стихотворений». Но и второстепенные поэты (Эрлих, Фроман, Сергей Спасский, Всеволод Рождественский, Николай Браун, Семен Полоцкий, Григорий Шмерельсон, Владимир Ричиотти, сестры Наппельбаум) демонстрировали высокий формальный уровень. Однако все они тяготели или к неоклассицизму, или к гумилевскому балладному стиху, или к очень мягкому («есенинскому») варианту имажинизма. Хармс и его товарищи (в том числе Туфанов, одно стихотворение которого было напечатано в «Собрании стихотворений») выглядели белыми воронами. Второй в жизни публикации «взрослых» стихов Хармса и Введенского суждено было стать последней. В оставшиеся четырнадцать лет жизни им удавалось публиковаться лишь в качестве детских писателей. В 1927-м это трудно было предположить. «Костер» вышел лишь к концу года, а тем временем литературно-организационная и публичная деятельность молодых поэтов и артистов шла своим чередом. Весною состав группы наметился окончательно. В ней не было, разумеется, ни Малевича, ни Олимпова. Отсеялся Геннадий Матвеев, не вписался в группу Исаак Синельников, с которым Заболоцкий подружился, проходя в команде одногодичников на Петроградской стороне военную службу11. В итоге к весне 1927 года так и не оформившийся еще «Левый фланг» по составу практически совпадал с «Радиксом». Оба названия существовали параллельно, хотя упор делался теперь не столько на театральную, сколько на литературную деятельность. Двадцать пятого марта, в ходе работы над декларацией, группа меняет название. Отныне она именуется Академией левых классиков. «Все согласны, — записывает Хармс, — кроме Шурки. Этот скептик проплеванный ни на какое название, кроме чинаря, не гож». Планы у юношей были грандиозные: «Собрать конференцию и составить манифест... Войти в Дом печати как секция Левых работников искусства... Добиться вечера с танцами для получения суммы 600 руб. на издание своего сборника». План сборника, составленный Хармсом несколькими днями раньше, дает представление о круге общения «чинарей» в это время и о том, кого они считали своими союзниками. Мы видим здесь имя Вагинова (его собственные стихи и проза, статья Бориса Бухштаба о нем) — но не видим Левина (в проектах «Левого фланга» в эти месяцы он не поминается ни разу). Есть имена Малевича (статья-корреспонденция о поездке «на запад» и о тамошнем искусстве), Хлебникова (видимо, публикации из не изданного при жизни; кроме того, предполагается статья «самого» Шкловского о Хлебникове), Лидии Гинзбург... Есть Туфанов (с вопросительным знаком) — но не Терентьев и не Олимпов. Статью о «чинарях» (то есть Хармсе и Введенском) предполагалось заказать Липавскому, установочную статью (вероятно, «с марксистским уклоном») — студенту Высших курсов искусствознания Василию Клюйкову. Многое так и осталось планами — даже «вечер с танцами». Но Дом печати и в самом деле оказался гостеприимен для молодых авангардистов; были и возможности для публичных выступлений. Однако первое же такое выступление после провозглашения Академии левых классиков (28 марта на Курсах искусствознания) закончилось скандалом, причем получившим освещение в прессе. Собственно, с прессы мы и начнем. Вот версия, изложенная в статье Н. Иоффе и Л. Железнова «Дела литературные» («Смена». 30 марта):

(Последнее — явно не по адресу: никакого публичного пьянства и прочих проявлений «широкой натуры» за «левыми классиками» замечено не было. Дело в том, что главным предметом обличения в молодежной печати во второй половине двадцатых была «есенинщина», к которой, как всегда бывает, подверстывали что ни попадя.) Но что же, собственно, произошло? Вот что:

Один из авторов этой статьи, Иоффе, был преподавателем общественных дисциплин на Курсах искусствознания, второй, Железнов, — студентом. А вот объяснительная записка, поданная в Союз Хармсом и Введенским:

Союз поэтов этим объяснением удовольствовался, и никаких оргвыводов не последовало. Железнов пытался собрать подписи под коллективным письмом студентов в Союз, но, видимо, не сумел сделать это. У нас есть, однако, и еще одно свидетельство о происшествии — устный рассказ Ирины Рысс12 Владимиру Глоцеру:

Позднее выступления Хармса и его друзей не раз будут заканчиваться таким образом. Но стоит задуматься о том, почему именно в этой аудитории (далеко не самой «дикой» в городе) «чинари» столкнулись с таким резким неприятием? Ведь за полтора месяца до этого, 9 февраля, «Левый фланг» (Хармс, Введенский, Заболоцкий, Вигилянский, Туфанов) успешно выступил перед публикой куда менее, казалось бы, подготовленной, — в 159-м полку, где проходили службу Заболоцкий и Вигилянский. Может быть, дело было именно в Заболоцком, чьи «относительно удобопонятные» (как аттестовал он сам их впоследствии) стихи уравновешивали эксперименты его друзей? Хармс и Введенский в тот момент еще сами не понимали всей меры отдаленности собственного пути от того, что считалось в двадцатые годы «левым искусством», от эстетики ЛЕФа и конструктивистов. Инструментальное, рационалистическое, деловое сознание, преобладавшее среди молодежи, совершенно не в состоянии было воспринять их заумную поэзию. Не то чтобы сознание это было примитивным и эстетически глухим — оно просто было настроено на иную волну. Не стоит судить обо всей аудитории, собравшейся в зубовском доме, по статье Иоффе и Железнова. При изучении советской культуры второй половины 1920-х бросается в глаза невероятный разрыв между высоким уровнем тогдашней литературы, филологии, психологии, искусства — и жалким, провинциальным убожеством прессы. Ни в дореволюционной России, ни в эмиграции, ни даже в Советской России в первые послереволюционные годы подобного не было. Статья, напечатанная в «Смене», была лишь проекцией конфликта на этот уровень, где пропаганда была неизменно «наглей комсомольской ячейки и вузовской песни наглей» и почти всегда сопровождалась инквизиционным пафосом. Хармсу и Введенскому была чужда не только эстетика сверстников, но и их напористая и панибратская манера вести дискуссию. В то же время сами они вели себя высокомерно и явно ориентировались на традиции футуристов, предусматривавшие эпатаж и «оскорбление публики». Да только «публики первого ряда, особенно желавшей быть эпатированной» (Блок), больше не было; новое студенчество отличалось (как все недавние провинциалы) самолюбием и обидчивостью, эпатаж воспринимался как «хулиганство» и мог закончиться потасовкой. Но слово «контрреволюция» пока не прозвучало. Шел только 1927 год. Той же весной, несколько раньше или несколько позже, по свидетельству Бахтерева, в Институте истории искусств состоялось другое чтение «левых классиков», с участием Заболоцкого и Вагинова. На сей раз вечер прошел более чем удачно: публику составляла профессура. Вечер удостоили посещением и мэтры филологии — Шкловский, Тынянов, Щерба. Все они сдержанно-хвалебно отозвались о молодых авангардистах. Шкловский с удовлетворением отметил, что «прочитанные стихи, все без исключения, взращены отечественной поэзией» и что, если бы Маринетти, как в 1913 году, снова приехал в Россию, «участники «Фланга» заняли бы позицию Хлебникова». С людьми дореволюционного закала Хармс и его друзья зачастую легче находили общий язык, чем со сверстниками. 3Главным произведением, над которым Хармс работал с осени 1926 года по февраль 1927-го, была «Комедия города Петербурга». К марту она была дописана. Тот текст, который дошел до нас, неполон — не хватает первой части, и потому все современные суждения об этой драматической поэме (так разумнее всего называть это произведение) неполны. И все же многое сказать можно, и многое многими уже сказано... «Комедия» была написана в то время, когда Хармс испытал короткое, но сильное влияние поэтики Вагинова — на какой-то момент перевесившее и Хлебникова, и туфановскую заумь, и его собственную, уже во многом определившуюся, интонацию. Это влияние было замечено и другими — так, критик Иннокентий Оксенов в статье, посвященной чтениям в Союзе поэтов (Красная газета. 1926. 21 ноября), прямо говорит о фактурном сходстве новых, «незаумных» стихов Хармса с поэзией Вагинова. Но на Хармса оказал ощутимое воздействие не только стиль старшего поэта — близкие для себя стороны он нашел и в мироощущении, и в семантике вагиновских стихов. Как и Вагинов в своих стихах и романах, Хармс сталкивает «старый Петербург» и «новый Ленинград», причем не во фронтальной схватке: прошлое постоянно присутствует в настоящем, гости из ино-времени ино-пространства (что для двадцатых годов почти тождественно: ведь мир дореволюционной России как бы продолжается по ту сторону госграницы) наводняют условную современность. Условную — поскольку совершенно пустую, прозрачную, воплощенную лишь клоунской фигурой «комсомольца Вертунова». Призраки же прошлого разнообразны, и, поскольку бесконечно расширенный «Петербург» включает у Хармса и «пышную Москву» — рядом с Петром Великим и Николаем II, воплощающими великое начало и жалкий конец эпохи, появляется московский барин Фамусов и «камергер Щепкин» — однофамилец актера (московского), который был первым исполнителем роли Фамусова. Прошлое посягает на настоящее, но терпит поражение, причем (характерный отсыл к стереотипам общественного сознания 1920-х — а может быть, и аллюзия на недавнее таганцевское дело) схватка принимает внешнюю форму «заговора» с участием неких бывших «офицеров». Однако на практике заговорщики лишь исполняют бессмысленные ритуалы и ведут абсурдные диалоги. Сам момент революционного крушения прошлого тоже пребывает в настоящем, повторяясь в нем. В соответствии с давней традицией «петербургского текста», восходящей, в частности, к «Олешкевичу» Мицкевича, революцию символизирует Потоп. Водная стихия, грозная и спасительная, станет важной темой и для Введенского, и для Заболоцкого, но именно Хармс первым из обэриутов ввел ее в свою поэзию: ...и криком воздух оглашая Заболоцкий уже с первых месяцев дружбы расходился с двумя «чинарями» в отношении к теме, сюжету стихотворения. Именно эти расхождения зафиксированы им в первом программном тексте «Мои возражения А.И. Введенскому, авторитету бессмыслицы» (август 1926):

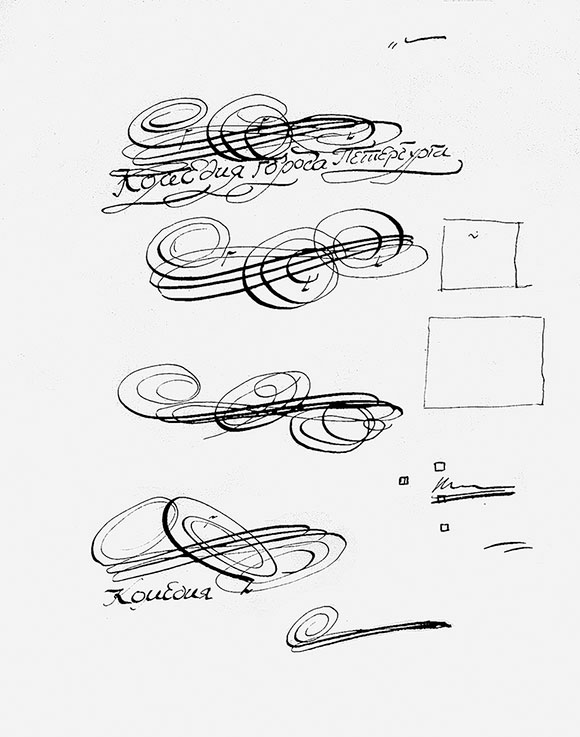

О своих «разногласиях» с Хармсом именно по этому поводу Заболоцкий говорил и Синельникову. С годами, однако, позиции несколько сблизились. Введенский пришел к «скрепляющему единству» собственным, парадоксальным путем, начиная со стихотворений 1929—1930 годов (которыми открывается лучший период его творчества) — и не случайно некоторые из этих стихотворений посвящены Заболоцкому. Хармс же уже в «Комедии города Петербурга» вместо «отражений несуществующих миров» обращается к конкретной теме, причем теме большой, «исторической», что Заболоцкому явно импонировало. Политические взгляды поэтов были различны, но у обоих они были лишь проекцией метафизических воззрений в социальную сферу — и, в конце концов, хармсовскую «Комедию» можно было прочесть двояко — и как антисоветское, и как просоветское, революционное произведение. «Комедия города Петербурга». Зарисовки Д. Хармса. Виньетки и заглавие, 1927 г. Стихотворение Заболоцкого «Восстание» написано «в ответ» Хармсу и отчасти в его стилистике: Принц Вид, албанский губернатор Между прочим, в этой строфе виден еще один источник — общий для Хармса и Заболоцкого (и едва ли ими осознанный). Это «Мистерия-буфф» Маяковского, где революция тоже уподобляется потопу, а в числе действующих лиц появляется «эфиопский негус», причем белый. Губернатор Албании, расположенной на экваторе, — персонаж явно того же самого ряда. Одновременно с «Комедией» в 1927 году Хармс пишет лирические стихи, некоторые из которых уже отмечены подлинной зрелостью. Выходит Мария, отвесив поклон, «Мария» в этом великолепном стихотворении, датируемом октябрем 1927 года, — загадочное и лукавое воплощение женственности; в этом же качестве она присутствует и в «Комедии...». Связан ли этот образ с каким-то реальным прототипом? Например, с Эстер? Эстер в начале 1927-го вышла замуж за соперника Даниила — но ненадолго. 13 мая Хармс записывает: «Узнал о разводе Esther с мужем и впервые говорил с ней». В июле (с 10-го до 18-го) он уезжает с семьей в Детское Село к тетке. Перед отъездом он через Введенского передает Эстер письмо с приглашением приехать. Эстер приглашение приняла, но, приехав в Детское, с Даниилом почти не общалась — «больше с моей мамой да с сестрой моей говорила, а на меня смотрела как на дурака». Отношения восстанавливались постепенно и драматично — впрочем, вся личная жизнь Хармса еще в течение четырех-пяти лет будет состоять из таких драматичных разрывов, примирений, приступов ревности... Осенью 1927 года начинается самый насыщенный период короткой литературно-публичной деятельности Хармса. Одновременно начинается и его профессиональная работа в детской литературе. Все это отчасти отвлекает его от любовных переживаний. 4К тому времени «левые классики» стали тяготиться бессмысленными словопрениями и попытались как-то по-другому организовать свою общую деятельность. По инициативе вернувшегося из армии Заболоцкого они стали собираться на «студийные» занятия на квартире у одного из членов группы — чаще всего на Надеждинской. Предполагалось, что каждый будет заниматься собственным творчеством, а потом демонстрировать его результат остальным. Введенский сразу же отказался от участия в этом времяпровождении, резонно заметив, что предпочитает творить у себя дома и в одиночестве. Но и сам Заболоцкий в «студийные» часы по большей части сочинял шуточные стихи или рисовал карикатуры на товарищей. Это было явно не то, о чем мечталось. Планы обсуждались самые грандиозные — вплоть до возрождения знаменитого в довоенные годы артистического кафе «Бродячая собака» во главе с его основателем Борисом Прониным (давным-давно перебравшимся в Москву). Хармс и его друзья нуждались в площадке для публичных выступлений, в собственном «шоу». Словесного творчества им было мало. Неожиданно — и ненадолго — обстоятельства сложились благоприятно для них. В октябре 1927 года Хармсу позвонил по телефону Николай Павлович Баскаков, директор Дома печати — «невысокий энергичный человек с большим шишковатым лбом и голубыми глазами»15. Приведенная характеристика принадлежит Виктору Сержу, которого с Николаем Павловичем связывало многое. Вероятно, именно он рекомендовал Баскакову Хармса и его друзей. Несколько дней спустя состоялся уже формальный, деловой разговор директора Дома печати с тремя «левыми классиками» — Хармсом, Введенским и Бахтеревым. Тридцати одного году от роду, Баскаков был старым большевиком, активным участником февральской и октябрьской революций и убежденным троцкистом, из тех, что лишь для виду подчинились решениям XIV и XV съездов, и в то же время — большим поклонником нового искусства. В возглавляемом им Доме печати, профсоюзном клубе газетных журналистов, расположенном в бывшем Шуваловском дворце на Фонтанке (дворец был построен в 1844—1846 годы архитектором Н.Е. Ефимовым в псевдоренессансном стиле), нашла свой приют Школа аналитического искусства Павла Николаевича Филонова — великого антипода и соперника Малевича. Супрематисты и «аналитики» одинаково жестко противостояли и набиравшему силы академическому официозу, и друг другу. Сам Филонов и внешне, и по душевному складу был противоположностью Малевича. Казимир Северинович напоминал художников-патрициев ренессансной эпохи — таким он и запечатлел себя на знаменитом автопортрете: величавый мастер в плаще и красном берете, с гордо поднятой головой. Филонов был иного склада: русский фанатик-аскет, наследник Аввакума, скуластый, с лысеющим узким черепом, с горящими глазами. Таким же разным было их искусство. У Малевича — строгое безумие супрематических композиций, возвращающих зрителя к первоначальным геометрическим формам бытия, а позже — такие же загадочно-лаконичные пахари и жнецы с округлыми белыми лицами без глаз и ртов. У Филонова — мрачное барокко бесконечно разлагающихся, дробящихся, калейдоскопически светящихся форм. Виктор Серж вспоминал, что Баскаков «прекрасно чувствовал себя там среди призраков, вышедших из мастерской великого художника»16. Из друзей Хармса филоновская школа была особенно близка Заболоцкому, подражавшему ей в собственных художественных опытах. Несколькими месяцами раньше именно здесь, на сцене Дома печати, впервые прошел «Ревизор» в поминавшейся уже терентьевской постановке — и оформляли этот спектакль «филоновцы». Копия с картины К. Малевича. Страница из записной книжки Д. Хармса. Казимир Малевич. Автопортрет, 1933 г. Баскаков щедро предложил молодым авангардистам статус «гостей Дома печати», наравне со Школой аналитического искусства. Для начала решено было провести большой литературно-театральный вечер и написать несколько установочных статей для журнала «Афиши Дома печати». Литературные вечера в Доме печати проводила в основном ЛАПП — Ленинградская ассоциация пролетарских писателей. Лапповцы читали еженедельно со сцены Дома печати собственные произведения, в лучшем случае приглашали какого-нибудь московского гастролера из надежных «попутчиков» — вроде Сельвинского или Веры Инбер, или лектора-теоретика (так, 20 января 1928 года по приглашению ЛАППа в Доме печати выступал с лекцией по психологии творчества молодой философ И.И. Презент — будущий сподвижник академика Лысенко). Отказать им Баскаков не мог по политическим причинам, но явно его душа лежала к другому искусству, и он, возможно, надеялся, что «левые классики» (на чьих публичных выступлениях он пару раз бывал прежде) могут служить хорошим противовесом пролетарским сочинителям. Директор Дома печати выдвинул лишь одно условие: сменить название. Слово «левый», еще недавно священное, вызывало нежелательные ассоциации. Едва ли не сложивший оружия сторонник левой оппозиции хотел, чтобы название литературной группы привлекло внимание к его продолжающейся борьбе. «Направленность в искусстве, — дипломатично заметил Баскаков, — следует определять словами собственного лексикона»17. Бахтерев утверждает, что новое название, которому суждено было войти в историю литературы, придумано им. Но, судя по записным книжкам Хармса, на нем остановились не сразу. Сперва было трудновыговариваемое «Объединение работников реального искусства». Потом «работники» отпали. «У» на конце и «э» оборотное были идеей Хармса — попыткой бегства от бюрократического занудства «измов» и включения элемента абсурда, немотивированности, избыточности в само название группы. Не исключено, что в названии содержался и фрондерский намек на всем известную (и в 1927 году вызывавшую лишь легкий страх) аббревиатуру (ОГПУ). Позднее, в афишах, в газетных статьях, мемуарах, название группы писалось по-разному — «ОБЕРЕУ», «ОБЭРИУ», даже «ОБЕРЕО», а ее участники именовались «обереутами», «обэриутами», «обериутами». Часто это было просто результатом слуховой ошибки. Мы будем пользоваться тем написанием, которое предпочитал сам Хармс. Павел Филонов. Автопортрет, 1925 г. Вместе со сменой имени окончательно определился и состав. Появились два новых члена — студенты Курсов искусствознания, начинающие киносценаристы и кинорежиссеры Александр Разумовский и Климентий Минц. Как рассказывал Бахтерев, при приеме им пришлось ответить на несколько испытательных вопросов («где находится ваш нос?», «ваше любимое блюдо»). Ответы были сочтены достаточно абсурдными, и кинематографисты были приняты в группу. Снова появляется и Дойвбер Левин, почему-то не участвовавший в выступлениях и издательских проектах «левофланговцев» и «левых классиков» с начала года. Где-то на периферии круга время от времени появляются Кацман и Цимбал. Наконец, к молодежи примыкает Вагинов, для которого это было лишь одним из эпизодов его сложной литературной биографии. Ядро же по-прежнему составляют четыре человека — Хармс, Введенский, Заболоцкий и Бахтерев. Двадцать пятого октября в Доме печати состоялся первый, «установочный» вечер, с участием пяти поэтов (в том числе Вагинова). На следующий день обэриуты (мы уже можем так называть их) попытались заявить о себе в более широкой аудитории — на вечере Маяковского в Капелле. Здание, в котором располагался Дом печати (наб. Фонтанки, 21, угол Итальянской улицы). Фотография Н. Кавина, 1980-е. Накануне вечера, назначенного на 26 октября, Хармс явился в номер Маяковского в Елисеевской гостинице и попросил разрешения прочитать с эстрады в Капелле декларацию новой литературной группы. Хармс умел расположить к себе собеседника (вспомним его общение с Малевичем). Маяковский согласился предоставить молодому поэту и его друзьям трибуну, даже не утруждая себя предварительным чтением декларации. В начале вечера он заявил, что сейчас выступит «одна довольно интересная молодая группа». Обэриуты поднялись на эстраду. По утверждению Бахтерева, в акции участвовали все семь обэриутов, по другим свидетельствам — только Хармс, Введенский и Левин. Манифест (точнее, его черновой вариант, написанный Заболоцким) зачитал Введенский, затем звучали стихи. Аудитория отнеслась к ним с некоторым недоумением, но Маяковскому обэриуты скорее понравились, и он взял у них подборки для «Нового Лефа». Статья про ОБЭРИУ для этой публикации была специально написана неким «разъездным корреспондентом» «Комсомолки» (по свидетельству Бахтерева — помянутым выше Клюйковым). Ни стихи, ни статья в журнале так и не появились. Как утверждают, против этого выступил Осип Брик. Рукописи Хармса и Введенского хранились в так называемой «мусорной корзине ЛЕФа» (архиве отклоненных редакцией произведений) и оттуда попали в собрание Н.И. Харджиева (стихи Хармса сохранились, а Введенского — нет). Владимир Маяковский, 1925—1927 гг. Шкловский после выступления разочарованно сказал обэриутам: «Эх вы, даже скандала устроить не сумели». Но скандал был не тем, к чему в данный момент стремились Хармс и его друзья. Они все еще рассчитывали на какую-никакую официальную литературную карьеру и на поддержку преуспевающих москвичей. Как оказалось, тщетно. К декларации ОБЭРИУ существует ныне очень разное отношение — во многом именно потому, что она вышла в значительной своей части из-под пера Заболоцкого (разделы, посвященные театру и кино, написаны соответственно Бахтеревым при участии Левина, и Разумовским). Есть мнение, что она отражает лишь творческие позиции этого поэта и ничего не говорит об эстетических взглядах «чинарей». Подумаем, однако: почему Хармс и Введенский согласились с тем, что именно этот документ будет представлять группу? Возможно, у них самих не было на тот момент связного комплекса идей, который можно было бы предъявить внешнему миру? А может быть, для них важно было увидеть себя именно глазами Заболоцкого? Их поэтики были слишком близкородственными, и их тандем для поддержания равновесия нуждался в «третьем», несколько отличном от них, свидетеле и собеседнике. Когда эту роль «третьего» не мог больше исполнять Заболоцкий, она во многом перешла к Олейникову. Именно «третий» должен был в данном случае стать манифестантом, посредником между двумя «чинарями» и внешним миром. Вступление к манифесту — изложение общих для всех левых художников претензий к эпохе, отмеченной отчетливым наступлением соцреалистической эстетики и питающего ее «всесоюзно-мещанского» вкуса.

Дальше идет изложение собственно эстетических принципов поэтов-обэриутов.

В последнем случае речь идет, безусловно, о том, что литературоведы называют «остранением». Несомненно, что этот прием важен для обэриутов (как и «столкновение смыслов»). Но, конечно, он не исчерпывает поэтики любого из них. Самое интересное в декларации — характеристики, которые даются отдельным участникам группы:

Кисловато и неопределенно — но Заболоцкий не любил те стихи, которые Введенский писал в 1927 году, да их еще и не за что было особенно любить. Но зато характеристики двух других поэтов поражают проницательностью:

Хармс как поэт становления, поэт, которого интересуют динамические отношения между предметами, а не предметы как таковые, в этом смысле противоположен самому Заболоцкому — поэту бытия, «поэту голых конкретных фигур, придвинутых вплотную к глазам зрителя». У Заболоцкого «предмет не дробится, но наоборот — сколачивается и уплотняется до отказа, как бы готовый встретить ощупывающую руку зрителя». Николай Олейников, ок. 1930 г. Но насколько органичен союз этих поэтов? Не было ли ОБЭРИУ «случайным соединением различных людей»? Судя по тому, что автору манифеста приходилось полемизировать с этой мыслью, она многими разделялась и в момент возникновения группы. Идея о том, что ОБЭРИУ — незначительный эпизод в биографии Хармса и Введенского или, в лучшем случае, несовершенная «экзотерическая» презентация эстетических принципов и философских идей, выработанных в закрытом сообществе «чинарей», вновь обрела популярность среди ученых в 1990-е годы. Старшие по возрасту исследователи опирались в этих суждениях на свои беседы с Друскиным. В самом деле — в середине 1960-х Яков Семенович лишь скрепя сердце, из тактических соображений «санкционировал» представление Хармса и Введенского в печати именно в качестве обэриутов. Ему явно не по душе было, что два его друга войдут в историю литературы в чужой для него, не очень понятной и не очень приятной ему компании. Но кто сказал, что эта компания пришлась бы не по душе самому Хармсу? Да, ОБЭРИУ просуществовало недолго — по одному счету, два с половиной года, по другому (если принимать в расчет и «Левый фланг», и Академию левых классиков) — три с половиной. Но если мы вспомним великие поэтические школы предыдущего поколения, мы увидим, что и «Гилея», и первый Цех поэтов (и составляющая его ядро группа акмеистов) существовали ничуть не больший срок. И поэты в эти группы входили также очень разные, и по масштабу, и по складу таланта: разве между Мандельштамом и Городецким, между Нарбутом и Ахматовой, между Еленой Гуро и Маяковским было больше общего, чем между Вагиновым и Введенским, Заболоцким и Хармсом? К тому же о литературной значимости Дойвбера Левина и позднее примкнувшего к ОБЭРИУ Юрия Владимирова мы вообще не можем адекватно судить: их основные, обэриутские, произведения до нас практически не дошли — между тем, судя по детским стихам Владимирова и поздним, 1930-х годов, реалистическим повестям Левина, оба они были людьми очень талантливыми. Еще один (и на сей раз значимый) аргумент связан с тем, что членом ОБЭРИУ формально не был Николай Олейников, которого Друскин причисляет к кругу «чинарей». Но у этого были внешние причины: как член партии и государственный служащий, Николай Макарович не мог участвовать в публичных выступлениях сомнительной в глазах властей литературной группы. Когда в октябре 1927-го на вечере в Капелле Хармс и Введенский пригласили его принять участие в импровизированном чтении, осторожный донской казак отказался: в зале были «ребята из обкома», и галантно составил компанию оставшейся в одиночестве Тамаре Мейер. И ни в одном выступлении обэриутов вплоть до 1930 года он не участвовал. Но, судя по всему, он воспринимался членами ОБЭРИУ как свой, как полноправный участник содружества. В таком качестве он описан в уже цитировавшемся рассказе Бахтерева «В лавке старьевщика». А вот Липавский и Друскин в круг обэриутов никогда не входили. Более того, судя по записным книжкам Хармса, в обэриутские годы и сам он несколько реже, чем прежде, и куда реже, чем после, общается с двумя выпускниками гимназии Лентовской. Попытку описать поэтику ОБЭРИУ как единое целое предпринимали многие исследователи (от А.А. Александрова до А.А. Кобринского и М.Б. Ямпольского). В самом деле, есть общие черты, присущие всем участникам объединения. Все они бросили вызов привычной антропоцентрической эстетике, стирая грани между большим и бесконечно малым, частью и целым, живым и механическим, общепризнанно высоким и общепринято низким, всем им свойственны, в большей или меньшей степени, элементы алогизма и особый остраняющий юмор. Но, может быть, главная граница, разрушенная ими, — это граница между серьезным культурным жестом и пародией. Именно в этом их принципиальное отличие от «футуристов предыдущего десятилетия». И именно поэтому в старшем поколении Хармсу были интересны не Маяковский или Пастернак в первую очередь, а Константин Олимпов, ходячая нелепость. Из текстов обэриутов исчез «умный автор», знающий правила игры и сознательно их нарушающий. За их сюрреалистической поэтикой стоял сложнейший и интереснейший антропологический эксперимент — отождествиться с сознанием полуидиота, ребенка, безграмотного обывателя, отождествиться почти полностью, но все же какими-то дальними уголками ума сохранив способность поражаться причудливым поворотам этого сознания. Именно этому странному и причудливому сознанию, прямому и непредсказуемому по своим ходам, свободному от интеллигентских стереотипов, от интеллигентского умственного этикета, может открыться тот иррациональный, интуитивно постигаемый Порядок, о котором толковали своим друзьям Друскин и Липавский. Социальная мотивация такого выбора была у каждого обэриута различной, но общим было острое неприятие того, что Мандельштам назвал «существованием на культурную ренту». Даже Вагинов, теснее всех связанный со старым миром, выбирал для себя трагическую судьбу Неизвестного Поэта, а не интеллигента Тептелкина. Хармс позднее, в 30-е годы, в дружеском кругу иногда рассказывал истории из жизни своего вымышленного брата, приват-доцента Ивана Ивановича Хармса, и потешно изображал его. Может быть, представляемый им «Иван Иванович Хармс», отвергнутый двойник, — это и был тот благополучный, статусный в прошлом интеллигент, который в новом, послекатастрофном мире пытался делать вид, что ничего не изменилось, что прежние смыслы не поколеблены? Параллели между творчеством обэриутов и их западноевропейских сверстников были впервые проведены не самими членами ОБЭРИУ и не их друзьями, а врагами. Вот цитата из первой статьи про новую группу, появившейся буквально через несколько дней после «установочного» выступления и манифестации в Капелле:

Даниил Хармс в образе вымышленного брата Ивана Ивановича Хармса, бывшего приват-доцента Санкт-Петербургского университета, 1930-е. Статья «Дадаисты в Ленинграде» была напечатана в журнале «Жизнь искусства» (1927. № 44). Автор ее Дмитрий Толмачев, почти сверстник Хармса (ему было 23 года), тоже принадлежал к кругу сторонников левого искусства — он возглавлял группу «Непокой», участники которой диспутировали с обэриутами в Доме печати. Не в первый и не в последний раз агрессия против Хармса и его друзей парадоксальным образом исходила именно из лагеря «левых» — «левых» официальных, внутрисистемных. Хотя тон статьи, как и тон непритязательной заметки Иоффе — Железнова, уже отдает властным металлом, все же ее еще нельзя назвать «литературным доносом» в прямом смысле слова. Автор честно пытается разобраться в неприятной ему поэтике, более того, он озабочен не расправой с конкурентами, а судьбами левого искусства: «ссора содержания с формой, общее идеологически-презрительное или халтурно-утилитарное отношение к ней предали ее в руки заумников». Никакого ответа на этот выпад со стороны обэриутов не проследовало. Не захотели или не имели возможности? Дмитрий Толмачев позднее сколько-нибудь значительного места в советской литературе не занял — пробивался эстрадной юмористикой, изредка — детскими книгами. Даже в сравнении с Хармсом он при жизни был аутсайдером, а в историю литературы он (по иронии судьбы) вошел как автор первой статьи про ОБЭРИУ. Ко времени появления статьи дадаизм уже сыграл свою роль во французской литературе. Восходила звезда сюрреализма. В это же время в Польше начинал писать Галчинский, в Испании — Лорка и Альберти. Про французских сюрреалистов Хармс, как мы уже отмечали, что-то знал, скорее всего, от Виктора Сержа (и еще — от Павла Мансурова), и даже теоретически намечался общий сборник сюрреалистов и обэриутов. Русский парижанин Борис Поплавский испытал сильное влияние сюрреалистской поэтики; окажись он в 1927—1928 годах в Ленинграде, его почти наверняка прибило бы именно к обэриутскому берегу. Но на практике два русла русской литературы по внешним причинам все отдалялись друг от друга, и совсем уж скоро, на рубеже тридцатых, «железный занавес» стал и впрямь непроницаем. К тому времени, впрочем, и деятельность ОБЭРИУ прекратилась. Но для Хармса эти два-три года не были чем-то случайным. В 1931 году, когда ОБЭРИУ уже было в прошлом, у него появляются важные строки (в стихотворении «Хню»): Нам так приятно знать прошедшее. Можно спорить о том, кто эти «пять обэриутов» — Хармс, Введенский, Заболоцкий, Бахтерев... Пятым может быть либо Олейников, либо Левин19. Важно то, что и спустя годы Даниил Иванович именует себя и своих товарищей именно так — обэриутами, а не, скажем, «чинарями». Еще два года спустя, 24 января 1933-го, когда содружество — то, что от него осталось, — уже распадалось на глазах, когда даже тандем Хармса и Введенского дал трещину, в комнате на Надеждинской было отмечено пятилетие ОБЭРИУ20. Точнее — пятилетие вечера в Доме печати. Вечера, получившего название «Три левых часа». 5Конец декабря 1927-го и почти весь январь 1928 года заняла подготовка этого вечера. Для Хармса она заключалась в первую очередь в работе над пьесой, которая должна была составить второй, «театральный» час. Первый был посвящен литературе, третий — кинематографу. На нем должен был демонстрироваться фильм Минца и Разумовского «Мясорубка». Пьесу, которой суждено было занять уникальное место в истории отечественного и мирового театра, за несколько недель написал Хармс по сценарию, разработанному при участии Бахтерева и Левина. Первоначально она называлась «Случай убийства» или «Случай с убийством». Окончательное название — «Елизавета Бам» — принадлежит уже самому Хармсу. В истории литературы не раз бывало, что воистину великие произведения создавались по заказу, в силу стечения обстоятельств или шутки ради. Достоевский брался за очередной роман, чтобы прокормить семью и заплатить долги. Шекспиру заказал «Гамлета» незадачливый заговорщик лорд Эссекс. «Франкенштейн» Мэри Шелли был «страшилкой», сымпровизированной в непогоду в дружеской компании. Примерно так же обстоит дело с одной из первых и лучших в мировой литературе пьес абсурда. Ж.-Ф. Жаккар в своей книге о Хармсе находит параллели между «Елизаветой Бам» и другими пьесами XX века — «Лысой певицей» Ионеско, «В ожидании Годо» Беккета. Эти пьесы написаны двадцатью годами позднее. Не менее выразительны другие параллели — с «Процессом» Кафки, который уже существовал, но не был издан и Хармсу известен быть не мог.

Как и герой «Процесса», Елизавета Бам обвиняется в преступлении, которого не совершала, и, как и он, обречена на виновность не только в уголовном, но и в экзистенциальном смысле. Преступления еще нет, но оно должно произойти в результате предъявления обвинения. Елизавету обвиняют в убийстве одного из ее обвинителей, Петра Николаевича Крупернака. Ее «папаша», защищающий свою дочь, убивает Крупернака на поединке (поединок составляет кульминационную часть спектакля — «Сражение двух богатырей»; в афише она была обозначена как отдельное представление). «Мамаша» Елизаветы немедленно превращается в зловещую мамашу убитого и косноязычно изобличает мнимую преступницу. Убитый-обвинитель возвращается и уводит Елизавету в неизвестность: «Вытянув руки и потушив свой пристальный взор, двигайтесь следом за мной, храня суставов равновесие и сухожилий торжество. За мной». Неизменный спутник Петра Николаевича, Иван Иванович, время от времени невпопад вспоминает своих многочисленных «деток» и просит «отпустить его». Может быть, это втянутый в непонятные для него события обыватель, «Иван Иваныч», человек с улицы? Но всего вернее — просто ожившая «фарлушка». «Фарлушкой» обэриуты называли какую-нибудь вырванную из контекста и утратившую смысл вещь, неожиданным образом используемую и обыгрываемую в театрализованном представлении. Первая «фарлушка» — обледенелый предмет с торчащими из него непонятными железяками — была найдена Заболоцким и Бахтеревым в Саперном переулке, рядом с Надеждинской. Впрочем, такое последовательное изложение драматургической интриги противоречит принципам театра ОБЭРИУ, как они были описаны в декларации (в ее театральной части, принадлежавшей перу Бахтерева и Левина), — «сценический сюжет» должен был «органически вырастать из всех элементов спектакля», а не закладываться заранее драматургом. В сущности, это было повторение основных принципов «Радикса». Задачей спектакля было «дать мир конкретных предметов на сцене в их взаимоотношениях и столкновениях». «Сюжет драматургический, — подчеркивали авторы Декларации, — не встает перед зрителем как стройная сюжетная фигура — он как бы теплится за спиной действия. На смену ему приходит сюжет сценический, стихийно возникающий из всех элементов нашего спектакля». Амбиции Хармса как драматурга вступали в противоречие с идеологией нового театра, как ее мыслили себе его друзья. Мы никогда не узнаем, каким был первоначальный коллективный замысел; более того, мы не знаем, как соотносятся между собой текст пьесы и тот реальный спектакль, который был поставлен 24 января в Доме печати. Тем не менее та «Елизавета Бам», которая вышла из-под пера Хармса, — произведение не только законченное, но и виртуозное. Абсурд в нем обладает тонкой внутренней мотивацией. Бессмысленные разговоры, которые ведут между собой Елизавета, ее «папаша», «мамаша» и два гостя, подчинены логике игры: Елизавета пытается обмануть обвинителей, уйти от своей судьбы, они же постоянно, кружными путями возвращаются к ее вине и грозящей ей расплате. В то же время в пьесе явно содержатся литературные реминисценции, поныне разгаданные далеко не полностью, несмотря на обилие работ о Хармсе. Например, в кульминационный момент «схватки двух богатырей» «папаша» произносит монолог, который потом подхватывает и заканчивает его антагонист Петр Николаевич. В ритмической и интонационной структуре этого монолога угадывается другой текст другого поэта, тоже созданный в 1927 году, напечатанный двумя годами позже, но с высокой вероятностью известный Хармсу еще до публикации. Сравним: Везде звенят колокола Это Михаил Кузмин, «Форель разбивает лед», «Шестой удар». А вот текст Хармса: Пускай на солнце залетит Сюжеты и стилизованной баллады Кузмина, и пьесы Хармса восходят, в конечном итоге, к «Леноре» Бюргера. За Ленорой (и ее русскими сестрами — Людмилой, Ольгой, Светланой) является мертвый жених, уводя ее к себе в могилу. Мертвый жених, с которым справляет свадьбу Анна Рэй, оказывается дьяволом. Петр Николаевич (в сущности, заранее мертвый, обреченный на гибель) хочет не просто обвинить и покарать Елизавету, а сделать ее своей супругой, поселиться с ней в «домике на горе» (ср. в «Людмиле» Жуковского: «там, за Нарвой, домик тесный...»). Но есть и другие интересные параллели, связанные с именем героини. О Елизавете Меркурьевне Бем мы уже писали, но добрая и удачливая иллюстраторша детских книг и изготовительница почтовых открыток была не единственной женщиной по имени Елизавета. Отчество Елизаветы Бам вполне абсурдистское: Таракановна (так называет ее Иван Иванович). «Таракан с топором» живет в «домике», он и должен исполнить приговор. Но если Елизавета — дочь Таракана, то ее «папаша», чья неудачная попытка спасения дочери в конечном итоге ведет к ее гибели, с этим Тараканом отождествляется. А сама героиня отождествляется... ну, разумеется, с «принцессой Елизаветой», самозванкой XVIII века, известной под именем «княжна Тараканова», чья гибель в заточении изображена на картине Флавицкого21. Тут уместно вспомнить, что Заболоцкий, переделывая тридцать лет спустя «Белую ночь» (одно из стихотворений, которые он читал на вечере в Доме печати), заменил последнее четверостишие на такое: Так ночь, подобно самозванке, Елизавета Дмитриева, 1910-е. Очевидно, что речь может идти только об одной самозванке — княжне Таракановой. Нет ли здесь отсылки к забытой (в то время) пьесе Хармса? И мог ли Заболоцкий предвидеть ту славу, которую приобретет эта пьеса несколько лет спустя? Едва ли. Он не знал даже, сохранились ли тексты его товарищей по ОБЭРИУ. Но мы знаем, что сам он никогда не забывал тех, кто ушел в «домик на горе», в «страну, где нет готовых форм, где все разъято, смешано, разбито». Но возможен и еще один поворот мысли, совсем уж неожиданный. Из-за Елизаветы Бам происходит поединок. В 1909 году в Петербурге произошел знаменитый поединок из-за женщины, которую звали Елизавета и которая, как княжна Тараканова, была самозванкой. Конечно, имеется в виду поэтесса Елизавета Дмитриева, скромная школьная учительница, выдававшая себя за полуиспанку-полуфранцуженку, аристократку Черубину де Габриак. Романические отношения Елизаветы-Черубины с Гумилевым и Волошиным привели, как известно, к дуэли между ними, закончившейся, правда, бескровно. Тем не менее один из ее участников, Николай Гумилев, позднее погиб трагической смертью, а сама виновница дуэли как раз в 1927 году была арестована как участница антропософского кружка и выслана в Ташкент. Осенью 1927 года обэриуты сблизились с Маршаком. Между тем Дмитриева (Васильева по мужу) в течение шести лет активно сотрудничала с Самуилом Яковлевичем в детской литературе (об этом подробнее в следующей главе). Естественно, ее арест и высылка не могли не обсуждаться в кругу детских писателей. Есть свидетельства, что, когда год спустя Васильева умерла, сотрудники детской редакции Госиздата, в том числе обэриуты, собирались почтить ее память литературным вечером. Возможно, именно она имеется в виду в стихотворении Введенского «На смерть теософки» (1928). Подробности же дуэли почти двадцатилетней давности Хармсу мог сообщить... да хотя бы тот же Кузмин, который был секундантом Гумилева и непосредственным свидетелем всей предшествовавшей поединку коллизии. Круг замыкается, но это еще не все: по иронии судьбы полтора года спустя в уже умирающее ОБЭРИУ войдет поэт и прозаик Юрий Владимиров, чья мать, Лидия Брюллова, была ближайшей подругой и конфиденткой Дмитриевой и активной соучастницей мистификации. В общем, ассоциаций — море... 6В работе над постановкой участвовало немало людей. Профессиональных актеров среди них, судя по всему, не было. Роль Елизаветы играла Амалия Гольдфарб (Грин), позднее секретарь Леонида Леонова, Ивана Ивановича — актер из театральной самодеятельности Путиловского завода Чарли Маневич, Петра Николаевича — некто Варшавский, мамашу — профессиональная актриса Бабаева, папашу — Евгений Вигилянский. Зато к музыкальному и художественному оформлению подключились яркие представители молодого ленинградского авангарда. Музыку написал Павел Вульфиус (1908—1977), однокашник Хармса по Петершуле, поклонник Шенберга и его последователей. Позднее Вульфиус, виднейший музыковед и педагог, профессор консерватории, критически оценивал авангардные увлечения своей юности. Неизвестно, сохранились ли его композиторские опыты. Оформлять спектакль взялся художник Анатолий (Танхум) Львович Каплан (1902—1980), с которым Хармса и других «левых классиков» познакомил несколькими месяцами раньше Дойвбер Левин. О своей работе над декорациями к спектаклю сам Каплан рассказывает так:

Работа Каплана над декорациями была прервана, по-видимому, по его собственной инициативе. В это время он учился в Академии художеств у «реалиста старой закалки» А.А. Рылова, который к его дружбе с «левыми» писателями отнесся неодобрительно... И, вероятно, молодой художник решил не рисковать. Во всяком случае, его имени на афише не значилось (автором художественного оформления спектакля там назван Бахтерев), а замысел его в существеннейших деталях, вероятно, так и не был осуществлен. Тем не менее дружба Каплана с обэриутами продолжалась, а отчасти — и творческое сотрудничество. В середине 1930-х он иллюстрировал детгизовские книги Разумовского и Левина. Расцвет его творчества наступил позднее, в 50—70-е годы. В это время Каплан занял вакансию еврейского национального художника, единственного разрешенного (и даже предписанного по негласной разнарядке) в СССР. (Во многом его судьба сходна с судьбой Левина, чьи «официальные» произведения 1930-х годов также связаны с еврейской тематикой.) При этом во всех произведениях Каплана (будь то иллюстрации к произведениям Шолом-Алейхема и Менделе Мойфер-Сфорима23, станковые и прикладные работы на темы старого местечкового быта или даже панно, посвященные счастливой жизни биробиджанских колхозников) жив дух авангарда двадцатых годов. Более того, во многих из них есть элементы, прямо напоминающие о его короткой дружбе с обэриутами. Например, на одной из картин пожилые супруги стоят перед гробом, в котором лежат... часы. Деталь, как будто сошедшая со страниц Хармса. Рекламный плакат предстоящего вечера создали «гинхуковцы» — Ермолаева и Юдин. Согласно описанию Бахтерева, «плакат выглядел небольшой вырезкой из огромного, вернее сказать, исполинского плаката. Естественно, что на такую афишу могли попасть только отдельные буквы-великаны, только обрывки многометровых слов. Они-то и служили фоном для наших печатных афиш, казавшихся крохотными листочками»24. Сами афиши печатались под наблюдением «четверки», в которую входили Заболоцкий, Хармс, Разумовский и Бахтерев.

Использовались и более эксцентричные способы рекламы. Хармс и Минц разгуливали по Невскому в «рекламных пальто», украшенных лозунгами:

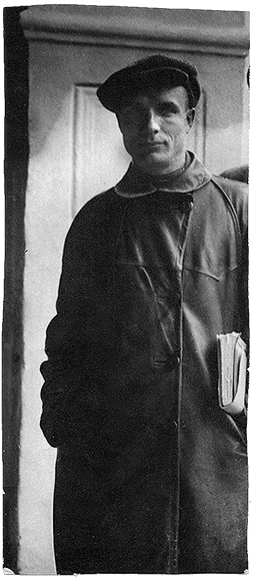

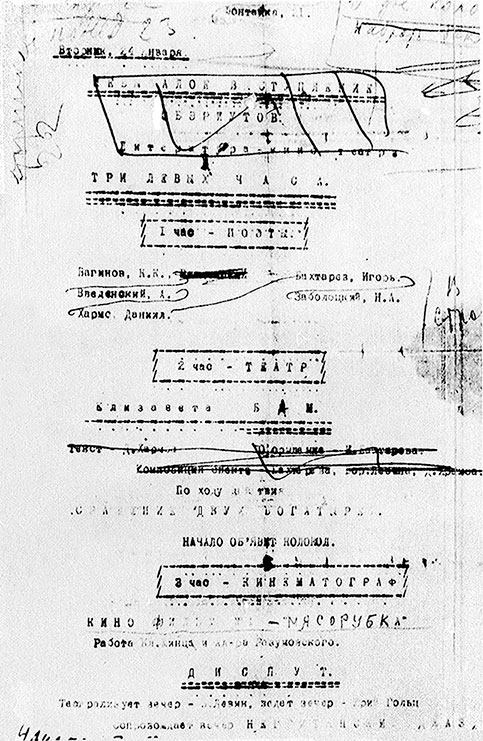

Лозунг «Мы не пироги», вероятно, означал первоначально противопоставление собственной незаурядности тривиальной житейской прозе, которую символизировала любая общедоступная пища. (Годом раньше Хармс, разочаровавшийся в наркотических средствах, выразил это разочарование так: «Эфир — это курица наоборот».) Вскоре он, однако, приобрел другой, грустный смысл. В тридцатые годы плакат, висевший в комнате Хармса, по некоторым источникам, гласил: «Мы не пироги, нас нельзя сажать». Но, несмотря на все усилия, за первую неделю не удалось продать ни одного билета. Администрация Дома печати была заметно разочарована; выдача подотчетных сумм, сперва щедрая, прекратилась. Между тем время поджимало. В ночь с 23 на 24 января Минц и Разумовский заканчивали монтаж фильма, а Бахтерев и Заболоцкий (больной гриппом) докрашивали и доклеивали декорации. Введенский участвовал в разработке сценария вечера, но (к раздражению Заболоцкого) практически устранился от участия в организационных хлопотах, ограничившись размещением афиш в университете, Институте истории искусств, театрах и кинематографах. Не принимал участия в подготовке вечера Вагинов. Зато его ожидал некий сюрприз. Ни с какими цензурными запретами обэриуты поначалу не сталкивались. Но времена уже менялись. За несколько дней до вечера выяснилось, что у реперткома есть претензии к одному из текстов Бахтерева. Только благодаря хлопотам Баскакова вечер не был отменен. Утром 24 января билетов было продано всего на несколько рублей. Но к семи часам у Дома печати собралась такая толпа, что кассы не успевали обслужить всех желающих попасть на вечер. Начало вечера пришлось отложить на два часа. Аншлаг был полной неожиданностью и для администрации Дома печати, и для участников вечера. Публика сама вела себя по законам абсурда. Явились и маститые филологи-формалисты, и студенты Высших курсов искусствознания, и, конечно, Липавский и Друскин. Из семьи Ювачевых пришла только Лиза. Эскиз-черновик афиши вечера «Три левых часа», 1928 г. В последний момент выяснилось, что обэриуты не успели подготовить и разучить вступительное слово, которое должны были «на несколько голосов» произнести Хармс, Заболоцкий, Введенский и Бахтерев. Важно было показать, что ОБЭРИУ — «содружество равных, без первой скрипки». В итоге решено было выпустить на сцену одного Бахтерева и предложить ему импровизировать. Выбор остановился на самом младшем из членов ОБЭРИУ, который к тому же выглядел еще моложе своих лет — никому не пришло бы в голову принять его за лидера группы. Бахтерев произнес туманно-бессмысленную речь, взяв за образец монолог Зангези в хлебниковской сверхдраме (пятью годами раньше 15-летний Игорь присутствовал на знаменитой постановке «Зангези» в ГИНХУКе). Потом началось чтение. Существует немало описаний первого (литературного) часа. Вот некоторые из них:

Шкаф, на котором приехал Хармс, был перед этим задействован в терентьевской постановке «Ревизора» — шкаф заслуженный, можно даже сказать, что многоуважаемый. Это воспоминания Бахтерева. Сам он читал так:

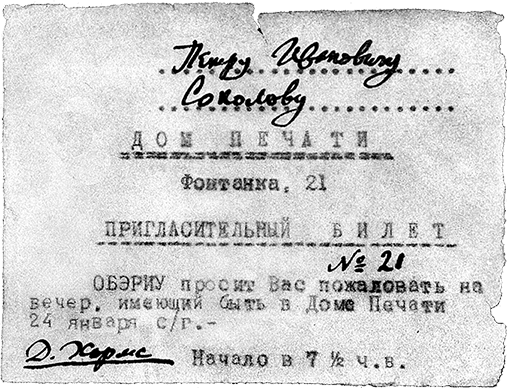

Афиша вечера «Три левых часа». Шрифтовая композиция В. Ермолаевой и Л. Юдина, 1928 г. Пригласительный билет на вечер «Три левых часа» на имя художника П.И. Соколова, 24 января 1928 г. Другое описание содержится в единственном печатном отклике на вечер — в статье Лидии Лесной28 «ЫТУЕРЕБО», напечатанной в вечернем выпуске «Красной газеты» за 25 января.

Толмачев если не все, то очень многое понимал — и ненавидел. Лидия Лесная искренне ничего не понимала. Зла обэриутам она не желала. Стихи Заболоцкого ей, собственно говоря, даже понравились. Еще одно описание — в романе Вагинова «Труды и дни Свистонова» (1931):

Но это, разумеется, художественный текст, а прототип Марьи Степановны, рискнувшей «безупречной десятилетней литературной карьерой» ради участия в шутовском вечере, — сам Вагинов. Выйдя на сцену, Константин Константинович начал в своей обычной манере читать «Поэму квадратов», одно из лучших своих стихотворений: Да, я поэт трагической забавы, не догадываясь, что за спиной у него, в пачке и на пуантах, выделывает балетные на Милица Попова. Зато зал был доволен. Заболоцкий вышел на эстраду в военной форме (в которой он, впрочем, ходил постоянно после демобилизации — гражданским костюмом обзавестись еще не успел). Рядом с ним на сцене была водружена некая «фарлушка», покрашенная в цвет хаки. Как и Вагинов (и в отличие от других поэтов), он явно понравился публике. По утверждению Бахтерева, театральный «час» прошел безукоризненно — если не считать того, что театральный критик и директор театра «Мюзик-холл» М.Б. Падво ворвался за кулисы, требуя немедленного прекращения спектакля. Когда его не послушали, Падво пригрозил позвонить в НКВД и выполнил свою угрозу. Однако «разговор длился недолго, после чего маститый редактор30 приутих». (Падво впоследствии был арестован по «кировскому делу» и погиб в 1937 году.) Об этом же свидетельствует Елизавета Ювачева-Грицына. В каждом перерыве она бегала звонить домой, маме. Бедная Надежда Ивановна опасалась, что «Даню побьют». Однако все обошлось. И только Анна Ивантер рассказывала С. Шишману, что публика была недовольна, кто-то швырялся «заранее припасенными гнилыми овощами»; после спектакля, по ее словам, раздались лишь отдельные «жидкие хлопки» — и многие, не дожидаясь продолжения, ушли. Кинематографический «час» начался выступлением Минца — в шлепанцах и в халате! — зачитавшего написанные Разумовским «Вечерние размышления о путях кино» — по существу, видимо, соответствовавшие соответствующей части декларации ОБЭРИУ:

Разумовский и Минц отрицали сюжетность, фабульность в кино. «Нам не важен сюжет, важна атмосфера заснятого нами материала», — подчеркивали они. Тем не менее пафос «фильма № 1 «Мясорубка», который должен был открывать целую серию антивоенных фильмов, был достаточно простым и прозрачным в сравнении с той же «Елизаветой Бам». Сперва — долгий кадр, бесконечные ряды движущихся вагонов. Потом — батальные сцены, «кинематографические кадры стали все короче и короче, в этой кошмарной батальной мясорубке превращаясь в «фарш» из мелькающих кусочков пленки. Тишина. Пейзаж — вместо паузы. И снова поехали нескончаемые товарные поезда с солдатами». «Три часа» вылились в пять. Стоял второй час ночи, но публика не поддержала предложение администратора Вергилесова перенести обсуждение на другой день. Сведущего в марксистской казуистике Цимбала, который должен был вести диспут, не было, и роль председательствующего выпала Введенскому. Если верить Лесной, ораторы были суровы к участникам вечера:

Но, по словам Бахтерева, прозвучало и немало одобрительных слов — особенно в адрес Заболоцкого и Вагинова. «Почти каждый выступавший произносил слово «талантливо»32. Разошлись под утро, часов в шесть. Хармс и его друзья могли торжествовать: это был успех, несколько скандальный, но настоящий. Их опыты, еще вчера известные только узкому кругу, стали фактом истории литературы. Появился обэриутский театр — и, что важнее, появился обэриутский стиль, особая, доселе не виданная форма саморепрезентации, поведения, юмора. Все это было предъявлено широкой публике и по меньшей мере заинтересовало ее. Казалось, теперь-то все начинается, начинается по-настоящему. Но уже через три недели начались события, роковым образом повлиявшие и на судьбу ОБЭРИУ, и на личную жизнь Даниила Хармса. 7Пятнадцатого февраля был арестован Николай Баскаков. Ему было предъявлено обвинение в подпольной троцкистской деятельности. Подобные обвинения в течение последующих десяти лет предъявлялись такому количеству вполне лояльных режиму граждан, что невольно возникает соблазн счесть их и на этот раз облыжными. Но это не так. Баскаков действительно был одним из руководителей подпольной троцкистской организации, действовавшей в Ленинграде. Другим ее руководителем был Виктор Кибальчич. Повод к аресту был следующий. В январе 1926 года на ленинградских заводах появились листовки, «требующие... освобождения арестованных и прекращения высылок лидеров оппозиции»33. Если верить материалам следствия, в феврале 1928 года появились новые листовки на ту же тему, «в заметно большем количестве». Возможно, повторное появление листовок было провокацией. В действительности участники группы, в которую, кроме Баскакова и Виктора Сержа, входили А.Л. Бронштейн, завуч бывшей Петершуле, профессор агрономии Н.И. Карпов, социолог Г.Я. Яковин, директор Лесного института Ф.И. Дингельштельдт, бывший редактор «Красной газеты» В.Н. Чадаев, держались в стороне от текущей политической деятельности «в расчете на будущее». Группа собиралась в одном из номеров «Астории» и вела теоретические дискуссии. Дальше дело не шло. По крайней мере, это следует из мемуаров Сержа. Тем не менее никто из перечисленных не проходил по делу вместе с Баскаковым (позднее все они, кроме Виктора Сержа, погибли насильственной смертью — в основном во время Большого Террора). В деле явно идет речь о другой группе, собиравшейся у Баскакова в I Доме Советов. Арестовано было 38 человек, осуждено 15. Большинство признали свою вину; Баскаков «после неоднократных допросов... признал свое участие в подпольной антисоветской работе и принадлежности к руководящему центру... В то же время он заявил, что давать какие-либо показания по сути дела он не намерен, т. к. это дело не ГПУ, а партийной организации»34. Подобное поведение в 1928 году было своего рода донкихотством, героическим анахронизмом. Баскаков был выслан на три года в Сибирь, в город Камень. Хармс знал его адрес и, судя по всему, переписывался с ним. Потом он жил в Саратове, на родине предков Хармса по женской линии, где и был вторично арестован в 1933 году. По официальным данным, он умер в лагере в 1938 году — после уже третьего по счету ареста. Кибальчич тоже ожидал худшего, но отделался в конечном итоге исключением из партии. Однако неожиданно маховик власти обрушился на его безобидного тестя. Александр Иванович Русаков с семьей владел двумя просторными комнатами в коммунальной квартире на улице Желябова. В конце двадцатых квартирный вопрос продолжал все больше портить советских людей. На сей раз жертвами стали обладатели слишком большого (больше одной) количества комнат, а особенно — ответственные квартиросъемщики, которых обвиняли в спекуляции жилплощадью. «Дело Русакова», по-видимому, было обычным коммунальным скандалом, но приобрело политическую окраску. Кибальчич не без основания видел здесь руку ГПУ. Некая Сверцева, член ВКП(б), явилась к Русакову в сопровождении «представителей общественности» и заявила права на одну из его комнат. Разговор шел на повышенных тонах, и в конце концов Сверцева с кулаками бросилась на Любовь, дочь Русакова и жену Кибальчича, и избила ее до крови. К хулиганке применили силу и вытолкали ее прочь. В тот же день Русакову предъявили обвинение в покушении на члена партии, выгнали его с работы и из профсоюза. На предприятиях организованы были митинги, участники которых требовали для «капиталиста Русакова» смертной казни. Собственную несдержанность Сверцева сперва объясняла тем, что обнаружила: у Русакова «вся стена в иконах» (это, видимо, считалось достаточным основанием для любых бесчинств), пока не выяснилось, что Александр Иванович — еврей. Кибальчич в это время находился под Москвой. Он сопровождал Панаита Истрати, французского писателя румынского происхождения, колоритного бытописателя с богатой событиями биографией, считавшегося «балканским Горьким». Истрати в то время увлекался левыми идеями и в качестве дружественного западного писателя был приглашен в СССР. Страна победившего социализма разочаровала его, и по возвращении в Париж он написал о ней разоблачительную книгу — «К иным огням». Это была первая в этом роде неудача агитпропа; вторая, с Андре Жидом, последовала семь лет спустя. Общение с Кибальчичем и совместные с ним хлопоты за Русакова очень способствовали перемене взглядов «балканского Горького». Вмешательство знатного иностранца помогло. Компания по травле старого шапочника утихла, и суд вынес ему оправдательный приговор. Правда, приговор этот был обжалован, Русакова судили снова, на сей раз дали ему условный срок. Тянулось дело целый год, и весь этот год Александр Иванович состоял на положении «лишенца» — без заработка и без продуктовых карточек. В профсоюзе его в конце концов восстановили, но устроиться на работу он еще долгое время не мог. Именно в этой обстановке 5 марта 1928 года Хармс и Эстер Русакова регистрируют свой брак. Для Эстер это, видимо, было связано с практическими соображениями — положение замужней женщины могло защитить ее от высылки вместе с родителями. При этом, разумеется, и 22-летний Хармс, и его 19-летняя жена были меньше всего приспособлены к семейной жизни. Уже 27 июля Хармс записывает:

Если любовь Введенского к Тамаре Мейер была связана с его творчеством, то для Хармса Эстер воплощала начало, противоположное поэзии, театру, ОБЭРИУ. Он чувствовал, что брак мешает его работе. Возможно, дело было и в том, что как раз в это время Хармс неожиданно для себя получил признание и возможность заработка как автор детских стихов и рассказов. Очевидно, в глазах «рационально мыслящей» и притом равнодушной к литературе Эстер обэриутские вечера и встречи были пустой тратой времени, отвлекающей Хармса от оплачиваемой работы для Детиздата. Но, разумеется, никакого развода не было. Осенью Хармс, разделяя семейные неурядицы, бегает по адвокатам и в ГПУ (записи об этих хлопотах есть в его записных книжках). Зимой горе приходит в семью Ювачевых. В конце 1928 года в записной книжке Хармса появляется короткая запись: «Приснилось, что умерла мама. Очень испугался». Надежда Ивановна болела давно. У нее был туберкулезный процесс, и в последнее время она простужалась, даже выйдя из комнаты в коридор своей квартиры. Но когда 18 февраля 1929 года она умерла, Хармс принял ее смерть со спокойствием, шокировавшим даже циничного Введенского. Что это было? Инфантильное отстранение от всякого горя и страдания — или культивировавшееся в двадцатые годы отсутствие сентиментальности? Скорее первое, чем второе. «А отец заспорил со священником, который отпевал умирающую или приходил ее соборовать. Заспорил на религиозно-философские темы. Священник попался сердитый, и оба подняли крик, стучали палками, трясли бородами...»35

Эти мрачновато-язвительные слова написаны много лет спустя, но, возможно, в них сквозит воспоминание о времени, когда Даниил куда больше внимания уделял «полненькой девице», чем умирающей матери. И все же 28 июня 1929 года, когда положение Русаковых, видимо, уже как-то стабилизировалось, Хармс записывает: «Считаю себя перед Эстер во всех отношениях свободным». К тому времени великий детский писатель, не раз признававшийся в лютой ненависти к детям, мог бы, по-видимому, стать отцом: осенью Эстер сделала аборт... К концу 1929 года Хармс и Эстер расстались — в очередной раз «навсегда». Почему-то испортились и отношения Даниила со старшими Русаковыми. 10 декабря в записной книжке появляется такая запись: «Вчера говорил с отцом Эстер. Сегодня он не пожелал меня видеть. Эстер на их стороне». Однако брак был расторгнут только тогда, когда этого захотела сама Эстер Александровна — еще через два с половиной года. Медовый месяц (если это можно так назвать) был прерван призывом Хармса в армию — через два дня после заключения брака. Хармса направили, как прежде Заболоцкого, в команду краткосрочников. В первый день он описывает свои впечатления так:

Восьмого марта Даниилу становится сосем не по себе в казарме, и он молит Бога помочь ему «освободиться от военной службы — совсем». И наконец: