II. Обэриуты и творчество Н. Гумилева (к постановке проблемы)Из всех обэриутов наибольшее влияние Гумилева испытал, разумеется, Вагинов. Вагинов принимал активное участие как в гумилевской студии «Звучащая раковина» (и впоследствии в одноименном сборнике), так и в третьем Цехе поэтов. В рецензии на этот сборник в № 1 журнала «Абраксас» (октябрь, 1922) Орест Тизенгаузен отмечает сильное влияние Гумилева, которому участники сборника «обязаны своей технической чистотой и, кроме немногих, полной безличностью». Среди этих «немногих» Тизенгаузен как раз выделяет талантливые стихи Фредерики Наппельбаум и «почти прекрасные» Константина Вагинова, который «совсем определившийся и совершенно законченный мастер, может быть, один из крупнейших поэтов наших дней... Вагинов... не носит той поэтической маски, созданной Гумилевым для своих учеников и называемой акмеизмом» (С. 60). Конечно, рассматривая этот отзыв, необходимо учитывать, что Вагинов в 1920-х годах был членом чуть ли не всех поэтических объединений Ленинграда; кроме «Раковины», «Островитян», «Аббатства гаеров», полумифического «Кольца поэтов имени Фофанова» и далее ОБЭРИУ, он также входил в круг Кузмина, принимал участие в издании журнала «Абраксас», который редактировал уже упомянутый Тизенгаузен, и был близок «эмоционалистам». Впоследствии в своем романе «Козлиная песнь» Вагинов вывел уже покойного к тому времени Гумилева под именем Заэвфратского, а П. Лукницкого — под именем Миши Котикова, страстного поклонника Заэвфратского и исследователя его жизни и творчества. Отношениям Гумилева и Вагинова и комментариям к образу Заэвфратского были посвящены несколько содержательных публикаций Т. Никольской, А. Герасимовой и О. Шиндиной1 Известно, что Гумилев выделял Вагинова как наиболее талантливого из своих студийцев, но в то же время можно согласиться с Никольской: на поэзию Вагинова Гумилев влияния почти не оказал, как ни старался. Заметим, впрочем, что появление персонажа с именем Филострат в «Веселых братьях» предшествовало сквозной теме Филострата в вагиновской поэзии и прозе. Неизвестно, был ли Вагинов знаком с «Веселыми братьями», но у Гумилева братья Сладкопевцевы имеют прямое отношение к созданию своего рода, эрзаца, фиктивной культурной реальности. Созданный Ватиновым миф о Филострате — непосредственно связан с темой вырождения культуры в момент ее последнего подъема (ср. мандельштамовскую метафору: «запах роз в гниющих парниках» из «Концерта на вокзале») — теме, столь близкой Вагинову. Хармс и Введенский не успели пообщаться с Гумилевым: в год его расстрела первому было 16 лет, второму — 17. Однако существуют свидетельства о том, что в 1921 году Введенский, Алексеев и Липавский рассылали свои стихи различным мэтрам с просьбой дать им оценку. Одно такое письмо было обнаружено в архиве А. Блока вместе с приложенными к нему стихами (эти материалы были опубликованы нами с М.Б. Мейлахом в одном из блоковских сборников в Тарту2). Судя по пометке Блока на конверте, он ответил молодым поэтам, но ответ этот был, скорее, отрицательным (надпись на конверте гласит: «Ничто не нравится, интереснее Алексеев»). Введенский довольно болезненно реагировал на ответ Блока и даже пытался сочинять ему стихотворный ответ3. Примерно такое же письмо в начале 1921 года Липавский, Введенский и Алексеев отправили и Гумилеву. Письмо это, разумеется, не сохранилось и неизвестно, был ли получен ответ от Гумилева. Однако известно, что Чинарь Леонид Липавский впоследствии входил, хоть и отдаленно, в гумилевский круг4. С помощью Н. Оцупа он опубликовал в третьем альманахе третьего Цеха поэтов, вышедшем уже после смерти Гумилева, в 1922 году, свою «Диалогическую поэму». В известной рецензии Льва Лунца на этот сборник философские стихи Липавского подвергаются той же критике, что и все остальные: Лунц пишет об абсолютной бессодержательности подобной поэзии при весьма высоком техническом уровне5. Другой рецензент указывает на «полную неопределенность впечатления»6. Впоследствии Липавский больше стихов не писал, главным его делом стали философские эссеические работы, некоторые из которых лишь недавно были опубликованы7. Хармс хорошо знал стихи Гумилева. В его дневниковых записях 1925 года, в списке «Стихотворения наизустные мною», фигурируют и шесть гумилевских: «Последнее стихотворение в альбоме» («Отвечай же, картонажный мастер...»); «Слоненок»; «Заблудившийся трамвай»; «Детская песенка»; «Странник»; «Три жены мандарина»8. Очевидно, эти стихотворения наряду с другими упомянутыми в списке составляли репертуар Хармса, когда он в 1925 году выступал в качестве чтеца с эстрады. Влияния этих произведений на стихотворения Хармса не обнаружено, если не считать натуралистического описания расправы в «Детской песенке» неожиданность которой (восходящая к pointe в структуре анекдота) резко контрастирует с предполагаемой приветливостью отца:

По этому же принципу будет позже построено развитие одного из сюжетов расправы квазиавтобиографического нарратора со своим гостем после совместного чаепития в рассказе Хармса «Когда я вижу человека...»:

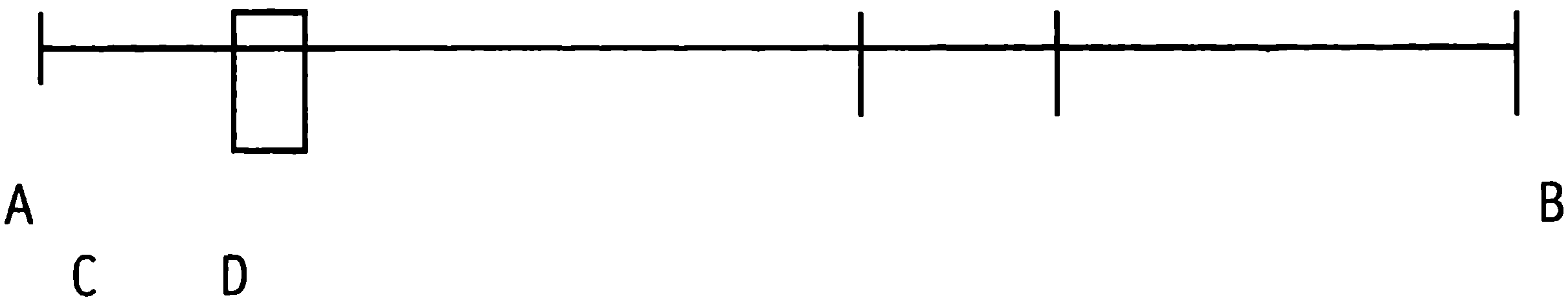

Вопрос о связи Гумилева с обэриутами на уровне поэтики прямо не ставился, хотя первое, что здесь напрашивается, это гумилевское стихотворение «На далекой звезде Венере...» с его своеобразной иронической прокламацией заумного языка (данного как «венерианский»), о чем очень подробно писал Р. Тименчик во 2-й статье из цикла «Заметки об акмеизме»10. Как известно, в августе 1913 года Хлебников, отзываясь на «Декларацию слова как такового», отмечал, что заумные трехзвучия гласных могут «в искусных руках стать основой для вселенского языка». Именно такое трехзвучие (а на самом деле — четырехзвучие) — еуы — Крученых предложил для обозначения лилии: «Лилия прекрасна, но безобразно слово "лилия", захватанное и "изнасилованное". Поэтому я называю лилию "еуы" — первоначальная чистота восстановлена». Этот крученыховский тезис — о восстановлении первоначальной чистоты восприятия — впоследствии чуть ли не дословно повторит Заболоцкий в 1927 году в «Декларации ОБЭРИУ»: «...мир, замусоленный языками множества глупцов, запутанный в тину "переживаний" и "эмоций", — ныне возрождается во всей чистоте своих конкретных мужественных форм». Упоминаемая Заболоцким «тина переживаний и эмоций» похожа на камешек в огород последователей скончавшегося уже к тому времени эмоционализма, считавших целью искусства единственный и неповторимый эмоциональный комплекс, порождаемый в душе читателя художественным произведением. Что же касается «конкретных мужественных форм», то это конверсированная цитата из гумилевского определения адамизма в статье «Наследие символизма и акмеизм»: «мужественно твердый и ясный взгляд на жизнь». И все это восходит к общей для футуристов, обэриутов и — частично — акмеистов эстетической посылке, связанной с преодолением автоматизма восприятия художественного текста, что в свое время сформулировал В. Шкловский (ср. в декларации ОБЭРИУ: «Поэзия — не манная каша, которую глотают не жуя и о которой тотчас же забывают»). По мнению Р. Тименчика, «бесспорно, гумилевские глоссы находятся на грани комического»11. Он сочувственно цитирует Харджиева и Тренина, указывавших на то, что произведения футуристов, которые и пародирует Гумилев (ср., хотя бы знаменитое крученыховское стихотворение «Высоты (Вселенский язык)», состоящее из одних гласных) отмечены «переплетением "комического" генезиса и "комической" функции новаторства»12. Главным аспектом новаторства было превращение фонетического зияния из поэтического недостатка в достоинство. Заумь обэриутов, прежде всего Хармса, продолжает эту тенденцию. Однако их непосредственным предтечей в том, что касается фонетической зауми, был не Хлебников и не Крученых, а Туфанов13. В нашу задачу не входит подробный анализ того, как Туфанов углубляет семантический потенциал зауми, мы отметим только два важнейших момента. Во-первых, Туфанов актуализировал интерлингвистические аллюзии заумного текста, правда, хотя он сам в качестве материала называет 4 языка кроме русского (английский, китайский, древнееврейский и аравийский, т. е. арабский), актуальными кажутся лишь английские соответствия. Во-вторых (и это как раз имеет прямое отношения к теме зияния гласных), Туфанов расширяет фонетическую базу зауми, вводя в ее систему гласных также дифтонги и тернарную оппозицию: краткие — долгие — сверхдолгие гласные, изображая последние на письме удвоением (что характерно, скорее, для прибалтийско-финской группы языков). Стихи свои, в отличие от Хлебникова и Крученых, он записывал латинскими буквами. М.Л. Гаспаров отметил в своей монографии о русском стихе появление квантитативной системы в русском стихосложении и сослался на Туфанова14. Чтобы завершить разговор о зауми, можно сравнить туфановскую работу с зиянием с опытами Хармса:

и:

Очевидно, что именно под влиянием Туфанова Хармс пытается воспроизвести в русском стихе противопоставление долгих слогов кратким. Тот факт, что запись текста он производит, в отличие от своего учителя, кириллицей, а не латинскими буквами, восходит к хармсовской концепции национальной ориентации заумного текста:

Впоследствии, как известно, Хармс переходит от фонетико-морфологической зауми к синтактико-семантической, а в конце 1927 года Заболоцкий в «Декларации ОБЭРИУ» от лица всей группы уже яростно открещивается от любой зауми. Это объясняется как изначальной неприемлемостью зауми для Заболоцкого (см. в связи с этим его открытое письмо октября 1926 года: «Мои возражения А.И. Введенскому, Авторитету бессмыслицы»16), так и общей эволюцией поэтики Хармса, а отчасти — Введенского и Бахтерева этого периода от фонетической зауми к семантической и ситуационной. В дальнейшем это принципиальное расхождение привело к окончательному разрыву Заболоцкого с обэриутами, прежде всего, с Введенским. Р. Тименчик в цитированной статье обращает также внимание на то, что заумный язык у Гумилева возникает на фоне мотива волшебного леса («у деревьев синие листья»). Параллельно у Гумилева прослеживается сквозная мысль о совершенстве жизни деревьев по сравнению с людской

и дальше:

С одной стороны, это продолжение линии, начатой в «Чужом небе» («Современность»):

(ср. с мандельштамовскими образами «Эсхила-грузчика, Софокла-лесоруба»). С другой, — проявление важнейшей для Гумилева в «Костре» и в «Огненном столпе» темы реинкарнации, связанной с задачей возвращения к изначальному «я» (стихотворения «Стокгольм», «Прапамять», «Память»). В 1937 году Заболоцкий напишет стихотворение «Метаморфозы», в котором полемически воспроизведет некоторые ключевые моменты «Памяти» Н. Гумилева:

Н. Заболоцкий:

У Хармса и Введенского эта же тема реализуется на уровне нетождественности персонажа самому себе — как в стихах, так и в драматических произведениях. Наиболее же ярким свидетельством интертекстуального взаимодействия является общая для обэриутов и Гумилева тема превращения человека в дерево, инвариантом которой является известнейшая мифологема18. Помимо уже сказанного, отметим «прорастание» древесных черт в человеческом лице в стихотворении «Андрей Рублев»:

У Заболоцкого наиболее ярко эта тема возникает в «Безумном волке». Волк в порядке эксперимента роет в лесу ямку и сует в нее ногу:

Там же Волк рассказывает об обратном опыте, когда в результате вдувания «животного воздуха» на растении появляются «головка, ручки, ножки, / А листики отсохнут навсегда». Заболоцкий, в свою очередь, отталкивается от написанного двумя годами ранее хармсовского «Столкновения дуба с мудрецом», в котором упомянутый «мудрец»

Ср. также превращение Наташи в лиственницу («Куприянов и Наташа» А. Введенского, тоже 1931 год) и тот же мотив у Введенского в 1934 году: «Мне жалко что я не роща, / которая листьями вооружалась»... («Мне жалко что я не зверь...»). Самый интересный и, может быть, наиболее вероятный аспект влияния Гумилева на обэриутов связан с гумилевским «Путешествием в страну эфира». Ю. Анненков в своих воспоминаниях указывает на автобиографическую подоплеку этого рассказа19. Обэриуты воспроизводили сюжет «Путешествия в страну эфира» как на уровне собственной биографии, так и на уровне «письма». Эфир стал для них способом воплотить старую, заветную мечту всех авангардистов, начиная с символистов, — поставить окончательно знак равенства между текстовой и внетекстовой реальностью. Наркотические видения непосредственно превращались в материал для творчества (особенно это касается Введенского, у которого воспоминания о нюханье эфира вошли в «Серую тетрадь», в главу «Время и смерть» и — в виде мотива почти пародийно — в «Святой и его подчиненные» («дети нюхайте эфир»).) Эфир стал темой и одного неопубликованного рассказа тогдашней жены Введенского Т.А. Липавской (находится в частном собрании). Для самого Липавского галлюцинации (наравне со снами — см. его «Сны» — запись сновидений) являлись способом изучения «соседних миров» (термин его философии) и своего «я».

Хармс так пишет об этом способе постижения философско-художественной истины в своих записных книжках:

Негативно относившийся к эфиру, Хармс все же не избежал искушения. В январе 1927 года в той же записной книжке находим строки, записанные искаженным под влиянием эфира почерком:

Вообще же перед нами — общеавангардная тенденция, восходящая к декадансу, и связанная с расшатыванием сознания поэта с помощью алкоголя, наркотиков и т. п.21 Рядом с ней — тема священного безумия (ср. высказывание Эллиса о том, что тот не поэт, кто «не прошел через желтый дом» и линию связанную с поэтом Сентябрем и сознательным вводом себя в состояние безумия Неизвестного поэта в «Козлиной песни» Вагинова). Ср.: Н. Евреинов в предисловии к книге стихов В. Орта (Виторта) сочувственно упоминает, что поэт никогда не остановится перед еще одной бутылкой вина или инъекцией наркотика — в его глазах это признак настоящего поэта22. Поэт Иван Беляев в сборнике 1906 года непосредственно связывает декаданс с безумием; стихотворение характерно называется «Судьба декадента»:

В дальнейшем, уже в советское время, наркотики стали важным элементом в формировании облика представителей старого, отходящего мира; причем это характерно для самых разных по воззрениям писателей: у Н. Островского в «Как закалялась сталь» превратившаяся в представительницу ненавистной буржуазии Тоня нюхает кокаин, и так же М. Булгаков делает наркоманом Абольянинова в «Зойкиной квартире», относясь к нему, впрочем, с известной долей сочувствия. Примечания1. См., например: Никольская Т., Гумилев Н. и Лукницкий П. в романе Вагинова К. «Козлиная песнь» // Николай Гумилев. Исследования. Материалы. Библиография. СПб., 1994. С. 620—625; Герасимова А. Труды и дни Константина Вагинова // Вопросы литературы, № 12, 1989. С. 131—166; Шиндина О. Несколько замечаний к проблеме «Вагинов и Гумилев» // Н. Гумилев и русский Парнас. СПб., 1992. С. 84—91. 2. Кобринский А., Мейлах М. Введенский и Блок; Материалы к поэтической предыстории ОБЭРИУ // А. Блок и русский символизм: проблемы текста и жанра. Тарту, 1990. С. 72—81 (Блоковский сб. X). 3. За эти сведения я благодарен Алексею Дмитренко. 4. Ср. с пониманием истории акмеизма как системы концентрических кругов единомышленников, восходящих в своем центре к Н. Гумилеву, в монографии: Лекманов О. Книга об акмеизме. М., 1998. — 238 с. (Ученые записки Московского культурологического лицея № 1310. Серия: филология. Вып. 4, № 3, 1998). 5. Лунц Л. Цех поэтов // Книжный угол, № 8, 1922. С. 52—53. 6. Поэт. Поэзия изломов (О творчестве «цеховых поэтов») // Жизнь искусства, № 814, 25 окт., 1921. С. 4. 7. В наиболее полном виде работы Л. Липавского собраны в издании: «...Сборище друзей, оставленных судьбою». А. Введенский, Л. Липавский, Я. Друскин, Д. Хармс, Н. Олейников. «Чинари» в текстах, документах и исследованиях. Т. 1. СПб., 1998. 8. См.: Дневниковые записи Даниила Хармса. Публикация А. Устинова и А. Кобринского // Минувшее. Исторический альманах, № 11. Paris, 1991. С. 434. 9. Гумилев Н. Собрание сочинений: В 4 т. Т. 2. М., 1991. С. 116—117. 10. Тименчик Р. Заметки об акмеизме. II. // Russian Literature, № 7/8, 1974. С. 281—301. 11. Ibid. С. 283. 12. Ibid. С. 283. 13. См. о зауми, например, в содержательном сборнике: Заумный футуризм и дадаизм в русской культуре (материалы международного симпозиума). Bern, 1991. В частности, в нем опубликована важная статья М. Мейлаха «Обэриуты и заумь». Скорее, положительное отношение акмеистов к зауми проявляется, например, у О. Мандельштама, когда он, желая дать высокую оценку лучшим достижениям Бальмонта, говорит, что они «выдерживают сравнение с лучшими образцами заумной поэзии» (Мандельштам О. Сочинения. Т. 2. С. 285). 14. Гаспаров М.Л. Русский стих 1890—1925-х годов в комментариях. М., 1993. С. 148—149. 15. Горло бредит бритвою... С. 78. 16. Заболоцкий Н. Мои возражения А.И. Введенскому, авторитету бессмыслицы. Открытое письмо // Введенский А. Полное собрание произведений в 2-х томах. М., 1993. Т. 2. С. 174—176. 17. Гумилев Н. Собрание сочинений: В 4 т. М., 1991. Т. 2. С. 35. 18. См. об этом, например, в статье: Фарыно Е. «Последнее колечко мира... есть ты на мне» (Опыт прочтения «Куприянова и Наташи» Введенского) // Wiener Slawistischer Almanach. 1991. Bd. 28. S. 191—258. 19. См., например, ссылку в: Гумилев Н. Собрание сочинений: В 4 т. М., 1991. Т. 4. С. 588. 20. Образ повешенной матери, представляющийся расшатанному наркотиком сознанию, становится постоянным элементом данной дескриптивной модели. Ср., например, в «Романе с кокаином» М. Агеева (М. Леви) аналогичное видение Вадима Масленникова — под воздействием кокаина. 21. Это практиковалось и в повседневной жизни поэтов. Так, известно о морфинизме В. Брюсова и Н. Петровской, от передозировки наркотиков умирает в эмиграции Б. Поплавский и т. п. Ср. также неоднократное упоминание в текстах Вагинова Т. де Квинси — автора знаменитой «Исповеди англичанина, употреблявшего опиум». 22. Орт В. Республика любви. М., 1918. 23. Беляев И. Poesies. СПб., 1906. (Без пагинации.)

|

|

| О проекте Об авторах Контакты Правовая информация Ресурсы |

© 2026 Даниил Хармс.

При заимствовании информации с сайта ссылка на источник обязательна. |