В.Н. Сажин. «Шахматное творчество Набокова и Хармса в аспекте типов сознания» (приложение)На первый взгляд, сопоставление двух столь различных авторов ничем не мотивировано. Хармс и Набоков — это два разных типа сознания, два противоположных творческих метода, два почти не пересекающихся текста. Но, начиная сравнивать метамиры обоих писателей, постепенно приходишь к выводу, что противоположные черты остаются лишь на внешнем, верхнем уровне этих миров (главным образом биографическом), а далее (на уровне психологическом и подсознательном) обнаруживаются удивительные совпадения. Набоков блестяще окончил Кембридж. Хармса исключили из Ленинградского Электротехникума. Набоков эмигрировал в 1919 году, жил в Англии, Германии, Франции, США и умер в Швейцарии, в гостинице «Палас», в номере 64. Хармс всю жизнь прожил в Ленинграде, одно время жил и потом подолгу бывал в Царском Селе (Детском Селе, Пушкине), любил бывать в Павловске и Сестрорецке, а умер после второго ареста, в психиатрической лечебнице1. При жизни Набокова вышло трудно установимое количество его изданий — множество романов, сборников рассказов и даже одна книга, совмещающая стихотворения и шахматные задачи («Problems and Poems», 1970; интересно, что слово «problems» — «задачи» — автором поставлено на первое место, видимо, не только в угоду собственному тончайшему слуху стилиста, но и сознательно или подсознательно отдавая приоритет именно им). Хармсу удалось напечатать несколько «детских» произведений, стихотворных и прозаических, в детских журналах «Чиж» и «Еж». Набоковское сознание было раздвоенным, что на бытовом и творческом уровне проявлялось в вынужденном билингвизме2, а на психологическом было следствием сложнейшей и ключевой для всего набоковского творчества трагедии разрыва с собственным «я», уходящим корнями в культурную традицию, которая была внезапно стерта в России; весь метатекст Набокова строится на переживании этой травмы. Сознание Хармса было предельно дискретным, но эта дискретность не подавлялась им, а сознательно стимулировалась, так как способствовала появлению совершенно оригинального художественно-литературного метода и складыванию новой поэтики (между прочим, эта сознательная дискретность и бессознательность коррелирует с одним из аспектов художественного метода Достоевского3). Их личная встреча была, по-видимому, случайной, и мы не узнали бы о ней, если бы не запись другом Хармса Л.С. Липавским двух шахматных партий Хармса и Набокова. Этот автограф хранится в Отделе рукописей Российской Национальной Библиотеки4. Там же найден рисунок 1927 года с нерасшифрованной подписью, по которому нетрудно идентифицировать игроков (наст. изд., рис. 1).

Так как Набоков тогда мало кому в России был известен, ни Хармс, ни Липавский не придали этому случайному знакомству никакого значения, а факт записи двух шахматных партий следует объяснить характерной привычкой Липавского записывать вообще все (см. его «Разговоры» в кн.: «...Сборище друзей, оставленных судьбою». Указ. изд. Т. 1. С. 174—253). В рамках настоящего исследования было бы небезынтересно привести обе эти партии. Партия № 1Набоков — Хармс 1. b3 Набоков начинает игру экстравагантно. Впоследствии дебютная схема, открывающаяся этим ходом, получила название дебюта Симагина-Ларсена, вытеснив популярный до 1940-х годов дебют Сокольского (1.b4). Экстравагантность, фокусничество и виртуозность как элементы защитной реакции (см.: Ги Л. Указ. соч. С. 95, 99) были свойственны Набокову на протяжении всей жизни и оформляли оппозиционное окружающему миру сознание. Главной причиной этого было бегство из России, трактующееся исследователями как изгнание из Рая-Детства (Ерофеев В. Русская проза Владимира Набокова // Набоков В. Собр. соч.: В 4 т. М., 1990. Т. 1. С. 8—9, 14—15). Эта психологическая травма (без которых подлинное творчество вообще невозможно) «сработала» через несколько лет, когда Набоков находился уже в Берлине, и катализировала его романное творчество, задвинув на периферию сознания тогдашнюю его поэзию. В результате мифологема утраченного Рая стала одной из двух важнейших праоснов прозы Набокова; второй набоковский метатекстуальный миф — это утрата Бога, то есть, в реальности, потеря отца, убитого в 1922 году (Набокову 23 года). Здесь важно отметить, что, таким образом, внешне рациональное, просчитанное, системное набоковское творчество таково лишь на первичном уровне восприятия, а на самом деле имеет мифологическую, иррациональную и непознаваемую природу (как любое настоящее искусство). 1. ... e5, захватывая важные поля d4 и f4 и одновременно перекрывая большую диагональ а1—h8, которую займет чернопольный слон белых ходом 2.Сb2. Внешне иррациональная метапоэтика Хармса также имеет глубинную мифологическую подоснову, но для ее выявления необходим гораздо более серьезный мифопоэтический анализ. Иррациональное у Набокова прочитывается легче: достаточно сопоставить набоковский метатекст с биографическими данными — и обе указанные коррелирующие мифологемы сразу обнаруживаются. Набоков, окруженный враждебными его сознанию культурными текстами, на подсознательном уровне пребывал в русской дворянской усадебной культуре, в том райском саду-усадьбе, откуда был физически изгнан. Хармс с той же настойчивостью уходил от враждебной ему советской культуры, — но гораздо дальше, в еще неизвестные ему сферы: египтологию, нумерологию, оккультные науки5... По-видимому, в обоих случаях такие уходы производились сознательно, формировали авторское подсознание и непосредственно влияли на творчество. Парадоксально, что как иррационалист Хармс, так и, тем более, рационалист и визионер Набоков сознавали: первый — свой бессознательный, футуристическо-хлебниковский творческий метод (то есть задачи творчества и способы их достижения); второй — всю трагичность собственных травм утраты Рая и Бога и то положительное творческое значение, которое эти травмы имеют6. Возможно, в этом последнем факте заключается одна из причин презрения, которое Набоков испытывал к Чернышевскому: следуя системности, научности и классификационности своего мышления, тот уничтожал в собственном творчестве малейшие проявления сферы бессознательного, и в таком случае от искусства не оставалось ничего, его подменяла искусственность7. 2. Сb2 f6 Другие варианты игры за черных — 2. ...d6 (закрывает диагональ для чернопольного слона, но тоже вполне надежно) и 2. ...Kc6. Своим ходом в партии, также приемлемым, Хармс защищает центральную пешку, но при этом несколько ослабляет позицию короля и будущей рокировки, которой могут быть нанесены различные травмы. Степень «травмированности» нельзя определять объективно, поскольку травма всегда сопряжена с трудно поддающимися выявлению и тем более анализу субъективными факторами и фактами. Поэтому не приходится говорить о том, что Хармс пережил меньшие детские потрясения. Его младшая сестра Наталия умерла, когда ему было около десяти лет («...родилась в 1912 г. и умерла в раннем возрасте, надо полагать, на глазах брата» — Сажин В. Указ. соч. С. 5), а отца он практически не видел из-за частых служебных разъездов последнего (Там же. С. 6). 3. e3 Набоков открывает диагональ белопольному слону и захватывает центральное поле d4. У белых появляется множество вариантов продолжения развития: 4.c4, 4.d4, 4.Ke2, 4.g3 и даже 4.f4. 3 ... d5 Ход, продолжающий борьбу за центр и активизирующий белопольного слона черных. Пешечный центр Хармса значительно сильнее. Не существует отчетливых, ясно выраженных мотивов, позволяющих восстановить глубинные архетипы и мифологемы, на которых основывалось подсознание и, соответственно, творчество Хармса. С одной стороны, перегруженность текстового пространства бытовыми предметами8 говорит об аналогичной шизофренической перегруженности сознания (ср. суетное филистерское царство героев Гофмана), а с другой — свидетельствует о том, что Хармсу было свойственно не преодолевать «травмированность», вынося ее на очевидную поверхность текста9, а наоборот — сублимировать, скрывать под нагромождением повседневных реалий. Все они потенциально символичны, но это символика совершенно особого рода, отражающая синтез (специфический, хармсовский; а специфика — в хаотическом нагромождении и смешении, где все перепутано и все связано со всем) по крайней мере нескольких мировых культур, которые Хармс пытался осознавать: древнеегипетской, вавилонской, скандинавской, древнегерманской, русской, советской. В результате, если к Набокову, в сущности, имеется единственный ключ, автобиографический, то к Хармсу различных интертекстуальных, историко-культурных и мифопоэтических ключей существует множество и в каждом конкретном случае очень трудно выбрать какой-то один. 4. с4 Лучше, чем 4.Kf3 e4. 5.Kd4 c5 или 4.d4, что тоже провоцирует 4. ...е4 и тогда белым приходится развивать коня на поле g3 через е2. 4 ...с6 5. d4 еd Возможно было 5. ...е4, и у черных не хуже, но взятие выигрывает темп. 6. ed Набоков выбирал из вариантов 6. Сd4 (на что вероятно 6. ...с5), 6.Фd4 Сс6 и 6.cd de 7. fe Фd5 8. Фd5 cd и выбрал наиболее предпочтительный, обоюдоостро вскрыв вертикаль «е» и обозначив опасную острую оппозицию ферзей. Задавая свой метатекст оппозицией «я-они» (в сущности, романтической), Набоков всерьез мыслил первое значительно выше второго (такое самопревышение заложено уже в самой форме и постановке такой оппозиции). Это особенно проявилось в университетских лекциях по русской и европейской литературе. С высот своей писательской гениальности, прекрасной во всех отношениях, он в одинаково хамовато-снобистском тоне презрительно отозвался обо всех писателях (за исключением Льва Толстого), про которых ему довелось говорить. Больше других досталось Достоевскому и Тургеневу. Гоголю тоже попало. Слава богу, не было Чернышевского. Объясняется просто: эта литература и культура отвергли Набокова. Может быть, так он подсознательно мстил, самоутверждаясь. При этом очевидно, что курс набоковских лекций, по сути, малопрофессионален и не может служить серьезным научным источником. Отдельные дельные наблюдения (ценные именно писательским взглядом на писательское творчество) слишком редки на фоне множества субъективных, часто несправедливых оценок. Складывается впечатление, что Набоков, говоря, например, о Достоевском, не просто не увидел тех бытийных вопросов, на которых основано его творчество, но был вовсе не в состоянии осознать, что такие вопросы вообще существуют. В курсе о Достоевском естественно говорить о религии, гуманизме и красоте, а не перечислять болезни, которыми страдают его герои и ставить самому автору диагноз. В сопоставлении с курсом русской литературы лекции об Остен, Флобере, Диккенсе, Стивенсоне, Кафке, Джойсе и Прусте выглядят гораздо мягче. Проблема творческой генетики и самоидентификации мучительно решалась Набоковым на протяжении всей жизни и не была решена окончательно, что для билингва в принципе невозможно. По-видимому, сознательно для себя он предпочел Пруста Гоголю, а Джойса Тургеневу, хотя с последним (как, между прочим, и с внешне неуважаемым Буниным10) был связан несколько более, чем ему, вероятно, хотелось. Однако такое решение было слишком искусственным. Суммируя сказанное, нужно отметить, что Набоков: а) всячески подчеркивал свою обособленность и непричастность окружающей культурной традиции; б) мыслил себя значительно выше этой конкретной традиции, как и любой вообще; в) крайне болезненно переживал предательство той русской культуры, в том числе языковой, которая была его потерянным раем; г) более или менее сознательно использовал эти темы в своем творчестве. 6. ...Се6 7. Кс3 Сd6, организуя устойчивый центр. Попутно Хармс отказывается от возможности создать противнику «висячие» пешки путем 7. ...dc 8. bc11. Хармс и обэриуты были далеки от пафоса отрицания каких бы то ни было традиций — напротив, в их творчестве (в частности, Хармса) обращает на себя внимание аккумуляция огромного количества философских, религиозных и литературных явлений от Платона и Аристотеля до Пушкина и Гоголя12. Тем не менее, как над Набоковым, так и над Хармсом, безусловно, довлело сознание своей вычеркнутости, оставленности. У Набокова этот психологический комплекс мог проявляться, к примеру, в издевательском пассаже о немецких обывателях («...он с отвращением видел измятые, выкрученные, искривленные норд-остом жизни, голые и полураздетые — вторые были страшнее — тела купальщиков (мелких мещан, праздных рабочих), шевелившихся в грязно-сером песке. <...> Серые, в наростах и вздутых жилах, старческие ноги, какая-нибудь плоская ступня и янтарная, туземная мозоль, розовое, как свинья, пузо, мокрые, бледные от воды, хриплоголосые подростки, глобусы грудей и тяжелые гузна, рыхлые, в голубых подтеках, ляжки, гусиная кожа, прыщавые лопатки кривоногих дев, крепкие шеи и ягодицы мускулистых хулиганов, безнадежная, безбожная тупость довольных лиц, возня, гогот, плеск — все это сливалось в апофеоз того славного немецкого добродушия, которое с такой естественной легкостью может в любую минуту обернуться бешеным улюлюканьем. И над всем этим, особенно по воскресеньям, когда теснота была всего гаже, господствовал незабываемый запах, запах пыли, пота, тины, нечистого белья, проветриваемой и сохнувшей бедности, запах вяленых, копченых, грошовых душ» (Набоков В. Дар // Набоков В. Собр.соч.: В 4 т. М., 1990. Т. 3. С. 301—302)13; у Хармса же аналогичный мотив отчетливо слышен в отвергнутом им самим тексте, который, очевидно, отражает обэриутский миф и в силу своей онтологичности не может быть прочитан лишь как стихотворение о «размолвке с друзьями»14. Показательно, что с точки зрения поэтики это произведение резко выделяется на фоне хармсовского метатекста (в сущности, ему не принадлежит; у Хармса есть несколько стихотворений, написанных «классически» — с правильной рифмой и выдерживанием правильного ритмического рисунка: «По вторникам над мостовой...», «День (Амфибрахий)», «Дактиль», «Хореи», «Олейникову», «Неизвестной Наташе», «Зарождение нового дня» (с пометой УКР — упражнение в классических размерах), «Удивительная кошка», «Танкист» (и практически все «детские» стихи)...). По крайней мере, мотив оставленности и, может быть, сходной с набоковской потери отца / Бога почти нигде больше у Хармса не представлен15: характерной тенденцией его метатекста является сублимация онтологических мотивов /травм с помощью нагромождения предметно выраженных мотивов /знаков. 8.cd cd Набоков вскрывает линию «с», надеясь захватить ее ходом Лс1 и создать давление на поле с7 ходом Кb5. В то же время черные легко перекрывают ее ходом Кс6 и при случае могут организовать связку коня на с3 ходами Фа5, Сb4. Объектами нападения у обеих сторон могут стать изолированные оппозиционные центральные пешки. Что касается оппозиции «я-они», у Хармса она тоже присутствует, но в совершенно иной форме. Во-первых, она лишена романтического ореола, а ее драматизм глубоко скрыт («Я один. Каждый вечер...»). Во-вторых, ее пафос нивелирован и карнавализован («Теперь я расскажу, как я родился...»). В-третьих, она целиком находится в сфере гротеска и игры («Реабилитация»), а игровость — основной признак хармсовского метатекста и, соответственно, подсознания. Характерным примером всех трех особенностей такого типа сознания может служить текст «Однажды я пришел в Госиздат...». 9. Сb5+ Kc6 10. Kc1 Kge7 11. Фе2?! Экономнее и точнее 11. Kge2, освобождая ферзя от защиты пешки d4, развивая последнюю фигуру и готовя рокировку. Набоков и так отстает от Хармса в развитии на один темп и нападение на слона d6 поэтому несвоевременно. К тому же ход ферзем оставляет пешку d4 без защиты. Развивая мысль о мотиве оставленности, необходимо отметить, что в сознании обоих писателей он, вероятно, носил онтологический характер и мыслился как бытийное одиночество16. С этой точки зрения совершенно неважно, что Набоков сделал блестящую писательскую карьеру, а Хармс, несмотря на практически полное отсутствие публикаций своих «взрослых» произведений, активно творчески трудился в компании дружественных чинарей-обэриутов. Бытийное сиротство, отсутствие бога /отца проявлялось в двух метатекстах по-разному, но сказывалось одинаково благотворно и катализировало писательскую деятельность. Для Хармса источник творчества заключался в политеистичности, многочисленности осознаваемых религиозных учений и философских систем. Он по-пушкински впитывал все культурные явления, с которыми ему приходилось сталкиваться, и по-гоголевски свободно путешествовал по просторам собственного знания, где все со всем связано по смежности и второстепенным сходствам: отсюда — механизм строения хармсовского метатекста, который отчасти сходен с механизмом организации лирических отступлений в «Евгении Онегине» и «Мертвых душах». Отсюда же отсутствие сколько-нибудь определенной единой сверхзадачи творчества Хармса: оно не моноцентрично, а дискретно, как и сознание. В этой связи парадокс Набокова заключается в том, что при наличии центральной мифологемы утраченного Рая выше этого рая для него нет никого. С одной стороны, сознание Набокова было раздвоенным по оппозициям: «настоящее-прошлое» (в категории времени), «здесь-там» (в категории пространства), «западная ментальность — русская ментальность»17 (в категории национального самосознания). И, соответственно, «обретение рая — глобальная творческая сверхзадача Набокова, обеспечивающая метароман экзистенциальным и эстетическим значением одновременно» (Ерофеев В. Указ. соч. С. 15). От себя добавим, что продолжение творчества обусловливается неразрешимостью задачи: с достижением цели средства умирают за ненадобностью. Но с другой стороны, набоковский рай безбожен, поскольку связан с детством, с хронологией и архаическими формами мышления, а не с метафизикой. Детство же — сфера бессознательного, и возникает еще один парадокс: рационалист Набоков главной целью жизнетворчества видел возвращение к иррациональному. Детство, антиэкзистенциальная эпоха непосредственного чувства по своей специфике уводит нас к формам архаического, антиэкзистенциального сознания. То, чем жил Хармс, для Набокова было мечтой. Набоков стремился к Хармсу. 11. ...Фd7! 12.Фh5+?! Третья потеря темпа; не хуже было 13.Кf3 c последующим 0—0. 12. ...Сf7 13. Фf3 0—0 14.Kge2 Лас8 Когда белые возьмут на с6, черным придется бить bc, и помимо изолированной пешки d5, которую атакуют конь с3 и ферзь, а также готовится атаковать конь с поля f4, у них образуется слабая пешка с6. Поэтому Хармс готовится брать на с6 ладьей, что, в общем, тоже неудовлетворительно. Следовало подумать о 14. ...Фf5. Набоков четко использует недостатки позиции черных фигур. 15.0—0 а6 16. Сс6 Лс6?! Хармс мог бы спокойно сыграть 16. ...Кс6, и если 17.Кd5, то черные элементарно отыгрывают пешку после 17. ...Сh2+ 18.Крh2 Cd5. 17. Кf4 Набоков перекрывает диагональ действия опасного хармсовского слона на d6, одновременно фиксируя уже третье нападение на пункт d4. Мифологема Рая представлена у Набокова несколькими мотивами. Большинство из них легко определимы, так как выражены в тексте непосредственно. Изучать их проще всего на материале рассказов (особенно ранних), поскольку там они явлены в наиболее чистом виде и не осложняются смежными текстовыми факторами, как в романах. При этом выводы, сделанные относительно мотивов в рассказах, справедливы для творчества Набокова в целом при метатекстуальном подходе (уместном, например, при исследовании Лермонтова или Достоевского — и, между прочим, Хармса). Кроме того, очевидно, что в рассказах Набоков накапливал и разрабатывал те идеи и элементы поэтики, которые использовал затем в романах (аналогичный метод работы использовали Достоевский и особенно — Тургенев). Поскольку в наши задачи не входит исчерпывающий мотивный анализ, ограничимся общими поверхностными замечаниями. В мотивной структуре рассказов Набокова практически отсутствуют негативно окрашенные мотивы, что парадоксально, поскольку ключевые мифологемы, организуемые всеми мотивами, сами по себе в высшей степени драматичны18. Все мотивы объединены законом взаимодополняемости и все имеют свернутый, конспективный характер по сравнению с романными аналогами. Непосредственно мотив рая выражен, в частности, в рассказах: «Рождество» («...на беленую лавку легли райскими ромбами отраженья цветных стекол...»), «Гроза» (...Илья казался теперь облаченным в пламя, сливаясь с той райской тучей, по которой он шел все выше...»), «Путеводитель по Берлину» (глава IV называется «Эдем»; весьма примечателен авторский афоризм: «...человек способен рай восстановить». Трагедия творчества Набокова оказалась в неудаче этой попытки), «Благость» («Рай представлялся мне именно так: молчанье и слезы, и теплый шелк твоих колен»), «Обида» («Там и сям райским изумрудом вдруг вспыхивал мох...»), «Случай из жизни» («...то, что прежде было...райским удовольствием, теперь вовсе меня не радовало»). Он дополняется самым частотным набоковским мотивом, который присутствует явно или имплицитно во всех без исключения (!) его рассказах — мотивом счастья: «Рождество» («...в порыве нежного, восхитительного, почти человеческого счастья»), «Гроза» («...я заснул, ослабев от счастия, о котором писать не умею...»), «Бахман» («Всю дорогу...она улыбалась смутной и счастливой улыбкой...»; «...это была единственная счастливая ночь во всей жизни Перовой», «Выражение счастья так и не сошло у нее с лица»), «Катастрофа» («...шел домой, пошатываясь от счастья и хмеля...», «-Ах нет, мама... Такое счастье...»), «Благость» («...я ждал с чувством пронзительного счастия повторения тех высоких и кротких звуков»), «Ужас» («Жил я счастливо»), «Хват» («Да здравствует жизнь, счастье, полнокровие!»), «Музыка» («Как мы счастливы. Шелестящее, влажное слово «счастье», плещущее слово, такое живое, ручное, само улыбается, само плачет...», «Мы будем счастливы всегда», «...музыка была в действительности невероятным счастьем, волшебной стеклянной выпуклостью...»), «Пильграм» («...он крепко держался за свою лавку, как за единственную связь между его берлинским прозябанием и призраком пронзительного счастья; счастье заключалось в том...», «...предчувствие счастья, предчувствие отъезда было едва выносимо», «...Элеонора подумала, что все-таки это большое счастье иметь квартиру...»), «Королек» («...она казалась, эта пройма в ночи, изумительной иллюминацией, счастливой, лучезарной областью...»), «Тяжелый дым» («...душа разрывается от счастья, и я знаю, что это счастье — самое лучшее, что есть на земле»), «Набор» («...с ним и со мной случались такие припадки счастья»), «Облако, озеро, башня» («...чудное, дрожащее счастье, чем-то схожее с детством...», «...опять прозевал счастье...», «...вдруг и открылось ему то самое счастье...»). 17. ...Cb8 Не лучший способ защитить пешку. Интереснее смотрелось 17. ...Лd8, и если 18. Ксd5, то 18. ...Кd5 19. Kd5 Ch2+ 20. Крh2 Cd5 с не худшей игрой у черных в виду слабости белой пешки d4 и отличного слона d5. 18. Са3, связывая защитного коня и вынуждая размен на f4. 18. ...Сf4 19. Фf4 Кg6 20. Фf3 Лfс8 Хармс надеется организовать контригру по линии «с». Все же лучше было Лd8 и о завоевании пешки центральной пешки черных Набокову остается лишь мечтать. С мотивами рая и счастья тесно связаны у Набокова мотивы мечты («Картофельный Эльф»: «...тихий, мечтательный раскат прохладной ночи...», «Пильграм»: «...дети служили бы только помехой воплощению... блаженной мечты...», «Лик»: «Дни проходили у него в поисках тени, в мечтах о прохладе»), тайны («Бахман»: «Тайна женского сердца!», «Обида»: «Анна Федоровна...таинственно указала пальцем в сад»), детства («Бахман»: «В нем сочеталась какая-то неземная робость с озорством испорченного ребенка»; «Картофельный Эльф: «...он ...потянулся к нему и по-детски попросил: «Я хочу на ручки»; «Ужас»: «Ночью, раздеваясь, я нарочно посвистывал и напевал, но вдруг, как трусливый ребенок, вздрагивал...»; «Пильграм»: «...он ...иногда...вспоминал детство...»). С образом рая, безусловно, коррелирует образ сада: «Дети в саду», — сказала Анна Федоровна» («Обида»); «Я, знаете, даже чистил сапоги, — а во сне видел тот угол сада, где старый дворецкий при свете факела закопал наши фамильные драгоценности... Была, помню, сабля, осыпанная бриллиантами...» («Хват»); «И на Суматре, в саду, среди джунглей, апельсиновые деревья в цвету привлекали одну из крупнейших денниц, с великолепными тюлевыми крыльями, с пятнистым загнутым брюшком толщиною в палец» (Пильграм»); «...как празднично стреляли половицы в веселой дачке, как вспыхивали в зеленом плодовом саду висячие зеркальца для острастки птиц!» («Красавица»). Интересно, что в «Обиде», несмотря на присутствие в саду совершенно чуждых мальчику, главному герою, людей сад вовсе не теряет ни для героя, ни для автора своей тождественности раю. Точно так же для рассказчика тождествен раю сад в «Красавице», несмотря на пошлых обитателей «дачки». 21. Ка4 b6, не пуская коня на с5. 22. Лс3 Кh4, чтобы отвлечь ферзя от нападения на d5 и попытаться перехватить инициативу. 23. Фg3 Kf5 24. Фh3 Ce6 25.Фd3 Фb7 26. Лfc1 Хармсу не удается перейти в наступление, — напротив: слон на е6, упирающийся в пешку, слабее слона а3, контролирующего диагональ а3-f8; ферзь прикован к защите пешек а и b; черные вынуждены обороняться. Но у них неплохие шансы на равенство: для этого нужно обеспечить защитой пешку d5 и разменять побольше фигур; разноцветные слоны в эндшпиле склонны приводить партию к ничьей. Естественные и самые райские для Набокова обитатели сада — бабочки — встречаются в рассказах «Рождество» («И крылья — еще слабые, еще влажные — все продолжали расти, расправляться, вот развернулись до предела, положенного им Богом, — и на стене уже была — вместо комочка, вместо черной мыши, — громадная ночная бабочка, индийский шелкопряд, что летает, как птица, в сумраке, вокруг фонарей Бомбея»), «Ужас» («Когда, сидя на малиновом диванчике в темноватой, таинственной аванложе, она снимала огромные, серые ботики, вытаскивала из них тонкие, шелковые ноги, я подумал о тех очень легких бабочках, которые вылупляются из громоздких, мохнатых коконов»), «Хват» («Зеркальце не круглое и не четырехугольное, а фантази, — в виде, скажем, цветка, бабочки, сердца»), «Пильграм» (сквозной мотив рассказа). 26. ...Лс3 27. Лс3 Лс3 28. Кс3 g6?! С разменами всего, что находилось на линии «с», партия, казалось, должна была приблизиться к ничьей. Но теперь выясняется, что слон черных как не играл, так и не играет, коню, кроме как на удаленное поле d7, ходить некуда, да и ферзь не слишком активен. Все это делает позицию Набокова предпочтительнее, но при спокойной обороне черных четкого плана победы не видно. Хармс же вместо этого задумывает странный перевод коня непонятно куда, попутно ослабляя рокировку и даже подставляя собственного короля под матовую атаку. Характерное для Набокова зрительное восприятие мира находит воплощение в обилии красок, которыми изобилуют его рассказы. Это три несмешанных цвета: желтый («желтый свет», «желтое пламя» в «Рождестве», «желтый клин света» в «Катастрофе», «желтое солнце», «желтый плюш» в «Благости», «волосы цвета влажной соломы» в «Картофельном Эльфе», «клетка желтого света» в «Ужасе», «ярко-желтый Яков Семенович» в «Обиде», «желтая вода Рейна» в «Хвате», «желтая апельсинная корка» в «Весне в Фиальте», «желтые окна» в «Посещении музея»), красный («красный огонек» и «красная ширма» в «Катастрофе», «красная соломенная шляпа» и «красная книга» в «Благости», «Они, красный и серый, подошли к окну...» и «красная фуфайка» в «Корольке», «юноша с бледной небритой щекой и красным ухом» в «Тяжелом дыме») и синий («густо синел ранний вечер», «зеленоватая синева», «бледные в синеватых розах стены», «синяя тетрадь» в «Рождестве», «синеватые содрогания» и «синеватый, сонный воздух» в «Грозе», «...крупный ноготь, блестевший синеватым перламутром» в «Пассажире», «легкая изумленная осенняя синева» и «тревожный синий блеск ветреного дня» в «Благости», «тихий, мечтательный раскат прохладной ночи, которая кажется такой синей, когда выходишь из театра» и «длинные синие глаза» в «Картофельном Эльфе», «неровная рама синеватых домов» в «Весне в Фиальте», «короткое синее пальто» в «Круге»). И огромное количество цветов смешанных. Вот их предварительный, примерный перечень. Это коричневый (желтый+красный+синий): «коричневая старушка», «подол коричневой юбки» и «коричневая бахрома пенки» в «Благости», «коричневая шея в тонких трещинках» в «Обиде». Оранжевый (желтый+красный): «оранжевая кудрявая гора» в «Грозе», «оранжевый пух» в «Картофельном Эльфе», «оранжевые губы» в «Хвате», «оранжевый навес кафе», «золотисто-оранжевые, волосатые колени» в «Облако, озеро, башня». Рыжий (то же самое): «песок, будто рыжая корица» в «Рождестве», «рыжие крупные бабочки», «рыжие листья» в «Благости», «рыжая, бледная Клара», «рыжий пожар, рассыпанный по подушке» в «Катастрофе», «толстая рыжая такса» в «Обиде», «рыжее оперение под мышками» в «Корольке», «рыжая...вдова в спортивной юбке» в «Облако, озеро, башня». Бежевый (желтый+белый): «бежевое платье» в «Хвате». Фиолетовый (красный+синий): «фиолетовый пожар» в «Грозе», «фиолетовый свет» в «Бахмане», «фиолетовая ижица подвязки» в «Пассажире», «...через небо протягивалось что-то широкое, перистое, фиолетово-розовое» в «Круге». Малиновый (темно-красный): «малиновый диванчик» в «Ужасе». Пурпур (то же самое): «живая пурпурная звезда о пяти концах» в «Путеводителе по Берлину», «пурпурно-сальные палочки грима» в «Картофельном Эльфе», «пурпурные жилки» в «Хвате». Розовый белый+красный): «розовый абажур», «розоватые струи дыма» в «Рождестве», «глаза...розовые, как язвы» в «Бахмане», «розовая бездна залы» в «Ужасе», «сплошь розовое лицо» в «Корольке», «розовые восьмерки по бокам носа» в «Тяжелом дыме», «запястья словно из розоватого янтаря» в «Лике». Лиловый (розовый + синий): «темно-лиловое небо» и «лиловые бездны» в «Грозе», «лиловатый овальный глаз у лошади» в «Благости». Голубой (белый + синий): «серебряная голубизна» в «Рождестве», «голубая искра» в «Катастрофе», «голубой стол» в «Обиде», «праздное голубое небо» в «Корольке». Лазурь, лазурный (то же самое): «небесно-лазурные мотыльки» в «Рождестве», «лазурная звезда» в «Катастрофе». Зеленый (синий + желтый): «...елки поджимали зеленые лапы», «зеленая елка» в «Рождестве», «зеленый солдат», «зеленый рукав» и «зеленые бутылки» в «Благости», «зеленое платье» в «Катастрофе», «зеленые чулки» и «зеленая шелковая вязка» в «Хвате», «зеленая палочка» в «Обиде», «зеленый плодовый сад» в «Красавице». Изумруд, изумрудный (то же самое): «Там и сям райским изумрудом вдруг вспыхивал мох» в «Обиде». Оливковый (светло-коричневый+желтый или зеленый): «тускло оливковое море» в «Весне в Фиальте». Серый (белый + черный): «серые квадраты занавешенных картин» в «Рождестве», «серый в черную клетку носок» в «Пассажире», «пальто из серого барашка» и «серые снимки» в «Благости», «серые ботики» в «Ужасе», «...пуловер из крутой серой шерсти» в «Корольке», «серый цвет» в «Посещении музея», «серый шерстяной шарф» в «Ultima Thule». Сизый (серый + голубой): «сизая ночь» в «Рождестве», «сизый дым сигар» в «Путеводителе по Берлину», «сизая панель» в «Весне в Фиальте», «щетинисто сизый череп» в «Облако, озеро, башня». Черный: «черная булавка», «черная тень», «черная мышь» в «Рождестве», «черная стена» в «Грозе», «черный вигвам», «черные сердца», «черная, горбатая тень» в «Катастрофе», «черное кружево», «черное окно» и «трамвайный вагон, полный черных силуэтов» в «Благости», «черные подстриженные усы» и «черный пояс» в «Хвате», «...комнаты кажутся налитыми густой чернотой...» в «Корольке». Белый (сумма всех цветов): «белая чешуйка», «белые крыши придавленных изб», «белые веера», «белая гладь», «белые створчатые ставни» в «Рождестве», «костяной белый шар» и «белый угол» в «Путеводителе по Берлину», «белая полоска» в «Катастрофе», «белые панталоны», «...он...лежал на постели нагишом, страшно худой и страшно белый...», «Среди осколков, на полу навзничь лежал обезображенный выстрелом в рот, широко раскинув ноги в новых белых...» в «Лике». 29. Ке2 Кg7 30. Фg3 Белые теперь угрожают захватить поле d6, создав угрозу мата на f8. Кроме того, белый конь стремится прыгнуть на f4. 30. ...Ке8 31. Кf4 Cf5 32. Фе3, нападая на коня и захватывая вертикаль «е». У черных нет защиты, потому что ферзь скован защитой пешки, слону не перекрыть линию «е» (32. ... Се4 33. f3), а если 32. ...Кс7 или 32. ...Кg7, то 33.Фе7 и Хармс в лучшем случае без пешки. 33. ...Крf7 34. Кd5 Се6 (нельзя 34. ...Фd5 из-за мата на е7) 35. Кf4 Кс7 36. Сd7 При любом отступлении коня теряется слон, а с ходом слона следует мат на е7. При любом другом ходе белые также легко побеждают, например 36. ...Фс6 37. Сс7 Фс7 38. Фе6. Хармс сдался. Набоков выиграл первую партию. Импрессионистическая набоковская палитра осложняется обилием различных металлов. Это серебро: «...сиял высокий парк, где каждый черный сучок окаймлен был серебром...», «легкий серебряный туман деревьев», «серебряной голубизной лоснились колеи...» в «Рождестве», «...ослепительно просиял удлиненный прудок..., медленно сузился, превратился в серебряную щель...» в «Пассажире», «серебряные углы» в «Катастрофе», «серебряная монета» в «Картофельном Эльфе», «серебряная луковица» и «серебряный подстаканник» в «Пильграме». Бронза: «тусклая бронза» в «Путеводителе по Берлину», «бронзовая медаль» в «Пильграме». Медь: «медная запонка» в «Корольке», «медные демоны на раскаленной гальке» в «Лике». Латунь: «дверь с латунной дощечкой» в «Пильграме». Железо: «железная калитка» в «Возвращении Чорба», «гулкие железные сени» в «Рождестве», «железный ставень парикмахерской», «железные склоны крыш», «тонкое железное колесо», «железный обод» в «Грозе», «...люстры, как железные пауки...» в «Катастрофе», «железное окно гауптвахты», «железная решетка окна» в «Благости», «...подскочивший ...официант со страшным наслаждением и силой ударил его по темени железной пепельницей» в «Случае из жизни», «железные перильца балкона», «железная копилка» в «Корольке», «железные ступени» в «Посещении музея». Чугун: «...он просидел около часу у могильной ограды, положив тяжелую руку в шерстяной перчатке на обжигающий сквозь шерсть чугун...» в «Рождестве». Свинец: «отягощенная свинцом леса» в «Круге», «свинцовая тень под глазами» в «Корольке». Жесть: «лампа с жестяным рефлектором», «жестяной угол коробки» в «Рождестве», «теплая жесть» в «Благости». Вообще металл: «металлическая искра» в «Рождестве», «земной металл» в «Грозе», «металлический лоск стойки» в «Путеводителе по Берлину». Любимое набоковское вещество — золото (и золотой цвет) — теснее всего связанное с образом рая, явлено в рассказах «Гроза» («В тусклой комнате, над железным ставнем парикмахерской, маятником заходил висячий щит, золотое блюдо»; «...он что-то искал глазами, — верно колесо, соскочившее с золотой оси»), «Бахман» («В те дни золотой, глубокий, сумасшедший трепет его игры запечатлевался уже на воске...», «Золотая фуга»), «Благость» («Недавно я нашел...спичечную коробку; на ней был надгробный холмик пепла и золотой окурок, грубый, мужской»), «Ужас» («...выцветший занавес в бледных, золотистых изображениях различных оперных сцен...»), «Обида» («Изредка у той или другой лошади приподнимался напряженный корень хвоста, под ним надувалась темная луковица, выдавливая круглый золотой ком, второй, третий, и затем складки темной кожи вновь стягивались, опадал вороной хвост»; «Ярко-желтый Яков Семенович встал с золотой скамейки и застучал по ней палочкой»), «Лебеда» («...отец ...осторожно глотал вино из плоской золотой чарочки»), «Хват» («Золотой волосок на рукаве пиджака! О женщина, твое имя — золотце...»; «Боже мой, как хочется поиграть в феерически освещенном номере с золотистым, грациозным чертенком...»; «Что лучше: опытность интересной тридцателетней брюнетки или глупая свежесть золотистой егозы?»), «Музыка» («...пианист нацелился и с кошачьей мягкостью взял одну, совсем отдельную, маленькую, золотую ноту»), «Оповещение» («Золотая моя Мулечка, — писал сын, так ее звавший с детства...»), «Королек» («Золотая нить вдруг оборвалась»), «Лик» («...кожаные закладки да бумажники, тисненые золотом...»). Партия № 2Хармс — Набоков 1. d4 Kf6 2. c4 e6 3. g3 c6 4. Сg2 d5 Стандартное начало с идеей белых развить слона по диагонали h1-а8 и ответным славянским построением пешечного треугольника е6-d5-с6 у черных. Даже из результатов лишь намеченного мотивного анализа уже можно сделать несколько выводов. Особенно интересно при этом сопоставить с точки зрения мотивов ту часть набоковского метатекста, которая представлена в его рассказах, с метатекстом Хармса. Все рассказы Набокова представляют собой по существу один рассказ: настолько тесно связаны между собой отдельные тексты. Эта связь проявляется в повторении излюбленных набоковских мотивов, которых не так уж много: счастье, рай (=сад), детство, Бог, отец, бабочки, зеркало /отражение, трактир /кабак19, слепота, космос20, радость, мечта, тайна, ностальгия21, двойничество. Последние шесть менее частотны; первые пять встречаются чаще и активно взаимодействуют (закон взаимодополняемости). В рассказах Набоков осуществлял разработку художественных приемов, мотивов и образов (то есть всей поэтики в целом), чтобы затем использовать их в больших эпических формах. Но иногда происходило обратное: наработанный в рассказах и использованный в романе образ вновь возвращался в рассказ. До того как «стандартный»22 гений Лужин обнаружится в своем собственном романе (1930), прототень его появится впервые в «Рождестве»23, потом в «Бахмане»24, а уже после написания романа, в сборнике 1938 года «Соглядатай», — в рассказах «Лебеда»25(см. поединок Пути и Щукина, полуавтобиографический пассаж об отце: «Отца он видел мало. Отец был занят в учреждении, называемом Думой, где однажды обвалился потолок», сцену в классе и особенно игру в снежки во дворе: в романе маленький Лужин в аналогичной игре участия не принимает, чему свидетелем становится его отец) и «Обида»26 («...Вася метил легким копьем в мишень, — вот раскачнулся, вот попал в самую середину, и Яков Семенович громко сказал: «браво». Путя осторожно вытащил копье, тихо отошел, тихо прицелился и попал тоже в середку; этого, впрочем, никто не заметил, так как игра кончилась, и все были заняты другим...»). Наряду с этим следует отметить ряд мотивов, которые не имеют первостепенного значения (распятие, зеркало), но проходят сквозь все творчество Набокова. Например, «распятому зонтику» в «Защите Лужина» предшествуют «рубашки, распятые на светлых веревках» в «Грозе» а уже в рассказе «Весна в Фиальте» появляется «витрина с распятиями». Мотив зеркала — отдельная интересная тема — может быть прослежен по рассказам «Путеводитель по Берлину» («Из нашего угла подле стойки очень отчетливо видны в глубине, в проходе, — диван, зеркало, стол»27), «Катастрофа» («В зеркальную мглу улицы убегал последний трамвай...»), «Картофельный Эльф» («На подзеркальнике валялись пуховки, гребни, граненый флакон с резиновой грушей, шпильки в коробке из-под шоколада, пурпурно-сальные палочки грима»), «Ужас» («...я вставал со стула, озябший, опустошенный, зажигал в спальне свет — и вдруг видел себя в зеркале»), «Тяжелый дым» («На подзеркальнике, около щегольской бежевой кепки гостя, остался мягкий, мятый кусок бумаги; оболочка освобожденных роз»). 5. Кf3 Ce7 6. 0—0 0—0 7. Фс2 Кbd7, защищая от белого коня поле e5. У Набокова сейчас проблема со слоном с8: его придется развивать посредством b6 и Са6; при этом ослабнет пункт с6 и понадобится идти пешкой на с5. Но в целом позиция находится в положении динамического равновесия28. Многие набоковские рассказы, особенно ранние, специфичны тем, что целиком построены на каком-то одном приеме. Среди таких «тренировочных» текстов можно выделить следующие: «Письмо в Россию», «Путеводитель по Берлину», «Пассажир», «Благость», «Ужас», «Хват», «Музыка», «Случай из жизни», «Красавица», «Оповещение», «Круг», «Королек», «Набор»29, «Василий Шишков», «Адмиралтейская игла». Со всеми остальными их объединяет, как всегда у Набокова, подчиненность сюжета стилю, мотивике и образности; все в целом единство рассказов складывается в единый метарассказ, коррелирующий с метароманом и составляющий важную часть всего метатекста Набокова. Отсюда его многочисленные автореминисценции. Здесь к указанным выше, связанным с «Защитой Лужина», можно добавить рассказы «Тяжелый дым» («Тут был и случайный хлам..., и учебники по политической экономии (я хотел другое, но отец настоял на своем); были и любимые, в разное время потрафившие душе, книги, «Шатер» и «Сестра моя жизнь», «Вечер у Клэр» и «Bal du compte d`Orgel», «Защита Лужина» и «Двенадцать стульев», Гофман и Гельдерлин, Боратынский и старый русский Бэдекер»), «Облако, озеро, башня» (» — Я буду жаловаться, — завопил Василий Иванович. — Отдайте мне мой мешок. Я вправе остаться где желаю. Да ведь это какое-то приглашение на казнь, — будто добавил он, когда его подхватили под руки») и особенно — «Круг» с Годуновым-Чердынцевым, Таней, Самаркандом и разными путешественниками, опубликованный в 1934 году и непосредственно предшествующий «Дару», появившемуся в 1937. Сюда же примыкает рассказ «Королек» с его заключительным пассажем («Мой бедный Романтовский! А я-то думал вместе с ними, что ты и вправду особенный. Я думал, признаться, что ты замечательный поэт, принужденный по бедности жить в том черном квартале. <...> Мой бедный Романтовский! Теперь все кончено. Собранные предметы разбредаются опять, увы» и т.д.), напоминающий сходный пассаж в «Даре» («Бедный Гоголь! Его возглас (как и пушкинский) «Русь!» охотно повторяется шестидесятниками, но уже для тройки нужны шоссейные дороги, ибо даже русская тоска стала утилитарной. Бедный Гоголь! Чтя семинариста в Надеждине (писавшем литературу через три «т»), Чернышевский находил, что влияние его на Гоголя было бы благотворней влияния Пушкина, и сожалел, что Гоголь не знал таких вещей, как принцип. Бедный Гоголь! Вот и отец Матвей, этот мрачный забавник, тоже заклинал его от Пушкина отречься...»), который, в свою очередь, напоминает одно из лирических отступлений в «Мертвых душах» (см.: Долинин А. Примечания // Набоков В. Указ изд. С. 560). О том, что рассказовое творчество было для Набокова своеобразной школой, где он иногда не следил за интонационно-стилистической отточенностью фраз, свидетельствуют отдельные провалы стиля до уровня штампов, особенно выделяющихся на фоне эстетской набоковской палитры. Так, например, «Путя сидел, бледный, как мел» в «Лебеде» (там же — посредственные игры слов: а) «Были еще фракции, то есть сборища, на которых, вероятно, все во фраках» б) «Потом был вызван Путя. Алексей Мартынович диктовал, а Путя писал на доске: «поросший кашкою и цепкой ли бедой...» Окрик, — такой окрик, что Путя выронил мел» в) «Он опоздал на первый урок ...и ...стал воображать, как это все будет, — на морозе, в рассветном тумане... <...> Путя взял газету и... прочел: «Вчера, в 3 часа дня, на Крестовском острове, между Г.Д. Шишковым30 и графом А.С. Туманским состоялась дуэль, окончившаяся, к счастью, бескровно. Граф Туманский..."»31), «разойдемся как корабли» в «Хвате», «белый, как смерть, платок» в «Музыке», «печать подушки на щеке» в «Случае из жизни», «оспой выщербленное лицо» в «Корольке». Половицы встречаются у Набокова по крайней мере дважды, оба раза «стреляют» и оба раза вызывают одинаковое чувство, как будто ни на что более интересное они не способны («...весело выстрелила под ногой половица...» — «Рождество» (спустя страницу — «Паркетные полы тревожно затрещали под его ногами»), «...празднично стреляли половицы в веселой дачке...» — «Красавица»). Банальности у Набокова иногда вложены в уста /сознания его героев («Хват», «Случай из жизни», «Красавица»), но есть среди них и собственно авторские. 8. Кbd2?! Опять начинаются типичные хармсовские ходы. Логичнее было сначала 8.Сg5, вынуждая ослабление рокировки 8. ...h6, или 8. Сf4, или, еще проще, 8.b3 и затем 9.Сb2, хотя на диагонали a1-h8 слону мешает собственная пешка d4. 8. ...Ле8 9. b3 c5 10. Ке5?! Опять-таки логичнее было 10. Сb2, а так белые вроде бы теряют пешку d4. Сопоставляя метатексты Набокова и Хармса, при всем различии поэтики (преодоление традиционной пейзажности32 у первого — и отсутствие пейзажей как таковых у второго; разнообразие традиционных художественных средств — и одна лишь тотальная инверсия; разработка образов (характеров, внешности, речевых характеристик) героев — и персонажи-симулякры; и так далее) наблюдаем некоторые точки пересечения. Творческое кредо Набокова — литература детали. Его текст детален до умопомрачения. «На столе лоснилась клеенчатая тетрадь, и рядом валялся, на пегом от клякс бюваре, бритвенный ножичек с каемкой ржавчины вокруг отверстий. Кроме того лампа освещала английскую булавку. Он ее разогнул и острем, следуя несколько суетливым указаниям языка, извлек волоконце, проглотил... лучше всяких яств... После чего язык, довольный, улегся» («Тяжелый дым»). При этом бытовое описывается чрезвычайно эстетски: ярчайший пример — приводившийся выше пассаж из рассказа «Обида» («Изредка у той или другой лошади приподнимался напряженный корень хвоста, под ним надувалась темная луковица, выдавливая круглый золотой ком, второй, третий, и затем складки темной кожи вновь стягивались, опадал вороной хвост»). Или: «И она стала пить. Я никогда не видел, чтобы пил человек с таким совершенным, глубоким, сосредоточенным наслаждением. Она забыла свой лоток, открытки, холодный ветер, американца, — и только потягивала, посасывала, вся ушла в кофе свой, точно так же, как и я забыл свое ожидание и видел только плюшевый тулупчик, потускневшие от блаженства глаза, короткие руки в шерстяных митенках, сжимавшие кружку. Она пила долго, пила медленными глотками, благоговейно слизывала бахрому пенки, грела ладони о теплую жесть» («Благость»; — ср. «кондукторская рука... в серой вязаной митенке» в «Путеводителе по Берлину»). У Хармса деталь антиэстетизированна, абсурдна, но, в общем-то, так же точна: «Тут же невдалеке носатая баба била корытом своего ребенка. А молодая, толстенькая мать терла хорошенькую девочку лицом о кирпичную стену. Маленькая собачка, сломав свою тоненькую ножку, валялась на панели. Маленький мальчик ел из плевательницы какую-то гадость. У бакалейного магазина стояла длинная очередь за сахаром. Бабы громко ругались и толкали друг друга кошелками. Крестьянин Харитон, напившись денатурату, стоял перед бабами с расстегнутыми штанами и произносил нехорошие слова» («Начало очень хорошего летнего дня»). Важно, что любой бытовой предмет у Хармса потенциально символичен и часто несет онтологическую нагрузку, как, например, в рассказе «Сундук» (см. заключительную семантически амбивалентную фразу «...жизнь победила смерть...») или даже в стихотворениях, которые принято воспринимать как «детские» — «Иван Иваныч Самовар», «Веселые чижи» и некоторые другие, где всегда присутствует типичная хармсовская игровая картина мира. И также необходимо отметить некоторые пересечения метатекстов Набокова и Хармса, а точнее — включение некоторых типично хармсовских обертонов в набоковскую поэтику. Хорошим примером представляется рассказ «Гроза», сопоставимый с хармсовским рассказом «Праздник», где в сюжетную рамку «случая» заключена встреча с потусторонним субъектом. В «Грозе» к рассказчику во двор скатывается с неба потерпевший колесницекрушение пророк Илья и предстает простецким фамильярным прихрамывающим стариком с растрепанной бородой и смуглой лысиной, а потом, отыскав отскочившее колесо, проделывает обратный путь со двора на крышу, а с крыши на облако и дальше, завершая кольцевую композицию своего путешествия: «Громовержец, седой исполин, с бурной бородою, закинутой ветром за плечо, в ослепительном, летучем облачении, стоял, подавшись назад, на огненной колеснице...» «Громовержец, павший на крышу, грузно встал, плесницы его заскользили, — он ногой пробил слуховое окошко, охнул, широким движением руки удержался за трубу. Медленно поворачивая потемневшее лицо, он что-то искал глазами, — верно колесо, соскочившее с золотой оси. Потом глянул вверх, вцепившись пальцами в растрепанную бороду, сердито покачал головой, — это случалось, вероятно, не впервые, — и, прихрамывая, стал осторожно спускаться» «Посередине, на тусклом от сырости газоне, стоял сутулый, тощий старик в промокшей рясе и бормотал что-то, посматривая по сторонам. Заметив меня, он сердито моргнул: Ты, Елисей? Я поклонился. Пророк цокнул языком, потирая ладонью смуглую лысину: — Колесо потерял. Отыщи-ка» «Илья карабкался вверх по крыше, и железный обод поблескивал у него за спиной. <...> Мы глядели вместе с притихшей собакой, как пророк, поднявшись до гребня крыши, спокойно и неторопливо перебрался на облако и стал лезть вверх, тяжело ступая по рыхлому огню» «...Илья казался теперь облаченным в пламя, сливаясь с той райской тучей, по которой он шел все выше, все выше, пока не исчез в пылающем воздушном ущелье». Также сюда можно отнести рассказ «Занятой человек» — тоже о встрече, но не с пророком, а с собственным ангелом-хранителем «занятого человека» (см. комментарии в кн.: Набоков В. Собр. соч.: В 4 т. Т 2. С. 446). 10. ...Фс7 Набоков мог забрать пешку ходом 10. ...сd, но тогда после возможного 11.Kd7 Cd7 12.Cb2 e5 (12. ...Лс8 13.Сd4) 13. cd Лс8 14.Фd3 а6 15.а4 b5 16.Лс1 получалась неясная позиция с несколько худшим ферзевым флангом у белых ввиду слабой пешки b3. Набоков сыграл осторожнее. 11. Сb2 b6 12. cd Kd5?! Может быть, надежнее было побить пешкой (12. ...ed 13. Kd7 Cd7 14. dc Фс5 15. Фc5 bc 16. Cd5 Ca1 17.Ca8 Ле2 18. Ла1 Лd2 с активной ладьей у черных, но более вероятной ничьей), а то теперь у Хармса появляется сильный ответ 13. e4!, мимо которого он, впрочем, проходит. Еще одной важной проблемой сопоставления художественных метасистем Набокова и Хармса — является проблема их автомифотворчества. Очевидно, что потребность моделирования собственного мифа присуща всякой творческой личности, заложена в глубине подсознания и по-разному проявляется в авторском тексте. Склонность к автомифотворчеству отчетливо выражена у Набокова в «Других берегах»; при этом ему не удалось избежать пошловатой сентиментальности, свойственной всем автобиографиям вообще, особенно такой эстетской, как в данном случае. По поводу набоковского автобиографизма существует аргументированная точка зрения, изложенная в широко используемой нами статье Л. Ги. Автор, указывая две важнейшие тенденции творческой личности писателя — автобиографизм и пародийность, обращает внимание на их синтез, удавшийся Набокову в «Истории жизни и творчества Себастьяна Найта»: «ироническую автобиографию» (в контексте рассуждений Л. Ги принципиально важным является то, что это — первый англоязычный роман Набокова) (Ги Л. Указ. соч. С. 109). У Хармса существует ряд текстов, в которых он моделирует собственную мифологию. Из них наиболее характерные — «Я родился в камыше...» и «Теперь я расскажу, как я родился...» (и продолжающий его «Инкубаторный период»).Можно сделать вывод о наличии своеобразной парадигмы хармсовских текстов, напрямую связанных с космогоническими мифами; отдельным блоком выделяются произведения, коррелирующие со структурой волшебной сказки. Ярким примером последнего служит «детский» рассказ «Во-первых и во-вторых», построенный по принципу кумулятивной сказки, где накапливаются действующие лица и сопутствующие им предметы (я + Петька + «человек ростом с ведерко» + «длинный человек» + осел + лодка + автомобиль + слон + собачка), что подчеркнуто сегментарным делением текста: «во-первых», «во-вторых» и так далее до «в-десятых», после чего следует типичная для Хармса открытая концовка: «Выехали мы из города и поехали, а куда приехали и что с нами приключилось, об этом мы вам в следующий раз расскажем». Вторая пара текстов интересна описанием (в характерном для Хармса пародийно-карнавальном ключе) истории собственного зачатия с последующим трехкратным появлением на свет. Через 6 лет (тексты датированы 1935 годом), во время второго и последнего ареста, на допросе в НКВД со слов Хармса будет записана мифическая его автобиография: «...отец по профессии археолог, умер 83 лет от роду, находясь в течение 12-ти лет в заточении в Шлиссельбургской крепости, болел там душевным расстройством. Мать умерла 60-ти лет. В семье было 4 человека детей, один умер, из оставшихся испытуемый старший <...>. Кончил 9-летку, затем 3 года был в университете на физико-математическом факультете <...>». И далее наблюдения о психическом состоянии: «Считает, что изобрел способ исправлять «погрешности», так называемый пекатум парвум. <...>. ...объясняет причину ношения головных уборов, это желание скрыть мысли, без этого мысли делаются открытыми, «наружными». Для сокрытия своих мыслей обвязывает голову тесемкой или тряпочкой. Всем своим «изобретениям» дает особенное название и термин». («...Сборище друзей, оставленных судьбою». Указ. изд. Т. 2. С. 597—598). Для полноты картины необходимо добавить, что Хармсу было свойственно художественное переосмысление мифов вообще33, что дополнялось постоянными онтологическими вопросами; это видно в следующем тексте: Откуда я? Не вдаваясь в подробные многочисленные интерпретации, стоит отметить четыре ключевых бытийственных вопроса — проблема генезиса34, цели существования, окружающего мира и собственного местонахождения, а также ремарку, одновременно относящую текст в область драматургии и выясняющую, что кроме субъекта высказывания имеется еще и автор этой самой ремарки. Перечень предметов, наполняющих картину стихотворения, типично хармсовский, как типично и явное несоответствие количества этих предметов и предполагаемого нами количества пальцев, участвовавших в подсчете. Другой замечательный текст, на который хочется обратить внимание, также воспроизводит хармсовский эгоцентрический миф: «Вот я сижу на стуле. А стул стоит на полу. А пол приделан к дому. А дом стоит на земле. А земля тянется во все стороны, и на право, и на лево, и вперед, и назад. А кончается она где-нибудь? Ведь не может же быть, чтоб нигде не кончалась! Обязательно где ни будь да кончается! А дальше что? Вода? А земля по воде плавает? Так раньше люди думали. И думали, что там, где вода кончается, там она вместе с небом сходится». Немного дальше следует фраза, важная именно для сопоставления метатекста Хармса с набоковским: «...небо казалось людям большим твердым куполом, сделанным из чего то прозрачного, вроде стекла». Мифологическая, архетипическая архитектура у Хармса — и остраненная, новореалистическая и поэтически связанная с ключевыми мифологемами автора архитектура Набокова. Купол встречается в его рассказах как форма клумбы, черепахи, божьей коровки, юбки, и ни разу — в традиционном значении: «Рождество» («белые купола клумб»), «Путеводитель по Берлину» («И, конечно, нужно посмотреть, как кормят черепах. Эти тяжкие, древние роговые купола привезены с Галапагосских островов. Из-под пятипудового купола медленно (как задержанный снимок в кинематографе), с какой-то дряхлой опаской, высовывается морщинистая плоская голова... <...>. Но этот купол над ней, — ах, этот купол, — вековой, потертый, тусклая бронза, великолепный груз времен...»), «Обида» («По ручке скамейки ползла божья коровка, неряшливо выпустив из-под своего маленького крапчатого купола прозрачные кончики кое-как сложенных крыл»), «Подлец» («Быстроглазая, легкая, прыгала на диван и сразу поджимала ноги, и юбка кругом вздымалась шелковым куполом и спадала опять»). 13. Кd3?! Хармс упускает хорошую возможность централизации. Еще в его распоряжении был сомнительный вариант 13. Кf7? Крf7 14. Фh7 Кf6, и ферзю надо уходить обратно. Теперь инициатива постепенно переходит к черным. 13. ...Сb7 14. e4 cd! Лучший ход в данной позиции. Набоков вынуждает Хармса меняться ферзями, потому что вариант 15.Лс1 Лс8 16. Фb1 Кс3 17.Сс3 dc 18.Кс4 b5 19.Ke3 b4 20.a3 a5 не в пользу белых. Проблема мифотворчества тесно связана с проблемой игры. Набоков играл непосредственно со словом. Хармс играл с концептами тех культурных традиций, с которыми сталкивался. (Для обоих игра выступала не как средство, а как самоцель). При этом важно, что свойственная ему хаотичность мышления и неорганизованность не позволяла полностью погрузиться в эти традиции, отсюда — настроение игры как профанирования. Для характеристики загроможденности сознания Хармса, которое можно комментировать при помощи практически любого его художественного текста, полезно привести собственное его высказывание, зафиксированное в «Разговорах» (с. 204): «Я понял, какую комнату я люблю: загроможденную вещами, с закутками». Чуть ранее (с. 199) — пример игрового моделирования реальности: «У меня привычка каждый раз перед сном рисовать планы воображаемых квартир и обставлять их мебелью». Обыгрыванию подвергаются все онтологические, бытийственные категории, но механизмом обыгрывания служат бытовые профанные реалии: «Я изобрел игру в ускоритель времени. Беру у племянника воздушный шарик, когда тот уже ослабел и стоит почти в равновесии в воздухе35. И вот один в комнате, подбрасываю шарик вверх и воображаю, что это деревянный шар. Спокойно подхожу к столу, читаю, прохаживаюсь, а когда шарик уже приближается к полу, подхватываю его палкой и посылаю опять под потолок» (Разговоры. С. 251). С этим связано характерное игровое логизирование: » Д.Х.: ...известно, что все вещи падают одинаково быстро. И потом, если земля — препятствие на пути полета вещей, но непонятно, почему на другой стороне земли, в Америке, вещи тоже летят к земле, значит, в противоположном направлении, чем у нас. <...>. Н.А. (Николай Алексеевич Заболоцкий. — А.С.): Те вещи, которые летят не по направлению к земле, их и нет на земле. Остались только подходящих направлений. Д.Х.: Тогда, значит, если направление твоего полета такое, что здесь тебя прижимает к земле, то, когда ты попадешь в Америку, ты начнешь скользить на брюхе по касательной к земле и улетишь навсегда. Н.А: Вселенная — это полый шар, лучи полета идут по радиусам внутрь, к земле. Поэтому никто и не отрывется от земли» (Разговоры. С. 190—191). Дальше еще интереснее: «Задача: достать упавшую в дымоход вьюшку; рукой не дотянуться, так как дымоход делает петли. <...>. Д.Д. (Дмитрий Дмитриевич Михайлов. — А.С.): Опустить на веревке кошку, она вцепится когтями. Д.Х.: Чтобы она вцепилась, надо сначала воспитать в кошке условный рефлекс на чугун. Это не трудно; надо натирать все металлические вещи в комнате мышами» (Там же. С. 191).Среди произведений Хармса можно отметить «Нетеперь» («Это есть Это. То есть То. Это не то. Это не есть не это. Остальное либо это либо не это. Все либо то либо не то. Что ни то и ни это, то ни это и не то» и т.д., а также сходный по содержанию трактат «О существовании, о времени, о пространстве» с характерной для древнеегипетских сакральных текстов нумерацией («1. Мир, которого нет, не может быть назван существующим, потому что его нет. 2. Мир, состоящий из чего-то единого, однородного и непрерывного, не может быть назван существующим, потому что в таком мире нет частей, а раз нет частей, то нет и целого. 3. Существующий мир должен быть неоднородным и иметь части. 4. Всякие две части различны, потому что всегда одна часть будет эта, а другая та. 5. Если существует только это, то не может существовать то, потому что, как мы сказали, существует только это. Но такое это существовать не может, потому что если это существует, то оно должно быть неоднородным и иметь части. А если оно имеет части, то значит состоит из этого и того» и т.д. 15. Фс7 Кс7 16. Сd4 Kb5 17. Cb2 Kc5 18. Kc5 Cc5. Любопытно, что все эти разменные ходы выглядят вполне невинно, а получившаяся теперь позиция — примерно равной. Пешки расположены симметрично, все фигуры работают, ладьи готовятся вступить в борьбу. У черных небольшой перевес на ферзевом фланге, на очередь хода за белыми и трудно предположить, что уже через несколько минут партия неожиданно оборвется. Моделирование своего мифа связано с созданием собственного имени-2, которое всупает в амбивалентную оппозицию к имени-1 (либо дополняя его, либо противостоя как творческое бытовому, «мирскому»), то есть псевдонима. Русско-православный «Сирин» отлично отразил ту внутреннюю раздвоенность, которая мучила Набокова всю жизнь, была заложена в подсознании и всячески воздействовала на творчество. У Хармса было более 20 псевдонимов36, которые относились к различным языкам, отражали многие актуальные для Хармса концепты и в целом сейчас дают представление о дискретности, множественности, перевоплощаемости и изменчивости хармсовского сознания. Двойственный37 Набоков монологичен, замкнут на себе, замыкает на себе и читателя, и всех своих героев; множественный Хармс монологичен так же, столь же одногероен и одностилен; вместе с тем оба психологически замкнуты, малообщительны и эгоистичны. Бытийственное одиночество Набокова коррелировало с раздвоенностью его сознания. Романное творчество писателя кишит двойничеством («Машенька», «Защита Лужина», «Подвиг», «Дар», «Отчаяние», «Приглашение на казнь»). Среди рассказов, связанных с этой темой, где Набоков постоянно играет с местоимениями, переходя от «он» к «я» («Набор», «Королек», «Тяжелый дым»), можно выделить «Ужас»38, в котором раздваивается сам герой на «я» и «я-2»: «И было так: за время глубокой работы я отвык от себя, — и, как после долгой разлуки, при встрече с очень знакомым человеком <...>, — вот точно так я глядел на свое отраженье в зеркале и не узнавал себя. И чем пристальнее я рассматривал свое лицо, — чужие, немигающие глаза, блеск волосков на скуле, тень вдоль носа, — чем настойчивее я говорил себе: вот это я, имярек, — тем непонятнее мне становилось, почему именно это — я, и тем труднее мне было отождествить с каким-то непонятным «я» лицо, отраженное в зеркале». Применительно к двойничеству у Хармса мы указываем на многочисленные тексты, в которых действуют два героя, связанные отношениями амбивалентной оппозиции, то есть они могут быть одновременно и противопоставлены друг другу как антагонисты, и сопоставлены как двойники: «Кика и Кока» (принимается во внимание лишь характерное для Хармса заглавие по модели «Х» и «У», так как содержание совершенно заумное), «двух полководцев разговор...», «О том, как Колька Панкин летал в Бразилию, а Петька Ершов ничему не верил», «Столкновение дуба с мудрецом», «Диалог двух сапожников», «Мы (два тождественных человека): Приход нового года...», «Он и Мельница», «Виталист и Иван Стручков», «Бобров шел по дороге...», «В редакцию вошли два человека...», «Миша Гришу вызывает», «Влас и Мишка», «Окнов — Ну Ваня, знать и ты дружок...», «два студента бродили в лесу...», «Я подарил вам суп...», «Кин — Этого лица я не хотел бы больше видеть...», «Гностик: Я буду бить каждого человека...», «Веля — Меня зовут веля...», «В Америке в каждой школе висит плакат...», «Наблюдение», «играли в море два дельфина...», «Объяснение в любви», «Математик и Андрей Семенович», «Ссора», «В Америке жили два американца...», «Фома Бобров и его супруга», «— Вот, — сказал Петя, — сейчас я покажу фокус...», «Володя Зайцев подошел к Васе Пирогову и сказал...», «Тюк!», «Воронин (вбегая) — Остановка истории!», «Кустов и Левин», «На кобыле без подков...», «Пульхиреев и Дроздов», «Мы жили в двух комнатах...», «Миронов завернул в одеяло часы...», «У дурака из воротника его рубашки торчала шея...», «Жили в Киеве два друга...», «Тут все начали говорить по своему...», «Обезоруженный или Неудавшаяся любовь», «Пушкин и Гоголь», «Сказка», «Антон и Мария», «Начало спора...», «Вот однажды один человек по фамилии Петров...», «В пионер-лагере живут два приятеля...», «Квартира состояла из двух комнат и кухни...», «Ляпунов подошел к трамваю...», «Однажды Коля и Нина...», «Заяц и Еж», «Что теперь продают в магазинах», «Отец и дочь», «Всестороннее исследование», «Глоб: Я руку протянул...», «Макаров! Подожди!» — кричал Сампсонов...», «Мария и Аня обращали на себя внимание...», «Востряков, смотрит в окно на улицу...», «Бульдог и таксик», «Пакин и Ракукин», «Лиса и Заяц», «— Да, сказал Козлов...», «Лиса и петух», «Молодой человек, удививший сторожа», «Макаров и Петерсен», «Встреча», «Машкин убил Кошкина», «Петров и Камаров». Кроме того, выделяются тексты, адресованные кому-либо, то есть подразумевающие диалог: «Ответ Н.З. и Е.В.», «Виктору Владимировичу Хлебникову», «А.И. Введенскому», «Здравствуй. Ты снова тут...», «Ты ночуешь с Даниилом...», «Жене», «Н.А. Заболоцкому», «— Отчего ты весел, Ваня?..», «грамоту кто хочет?..», «Кто из вас прочитал...», «Галине Николаевне Леман-Соколовой», «Ну-ка выбеги Маруся...», «Вам поверить...», «Здравствуй стол...», «Дорогая Наташа...», «Скажите, Мария Алексеевна...», «Скажу тебе по совести...», «То то скажу тебе брат от колеса не отойти тебе...», «Узы верности ломаешь...», «Соседка помоги мне познакомиться с тобой...», «Почто сидишь...», «Ты шьешь. Но это ерунда...», «Скорей подними занавеску...», «Прежде, чем прийти к тебе...», «Дорогой Никандр Андреевич...», «Берег и Я», «А ну скажи...», «Луиза!», «Горох тебе в спину...», «Олейникову», «Неизвестной Наташе», «Скажи, товарищ...», «Первое послание к Марине», «Второе послание к Марине», «Марине»39, «Так я молил твоей любви...». Следует добавить, что часто бинарная модель трансформируется у Хармса в тринарную (обычно в финале произведения, представляя кульминацию): «Окно», «отец и мать родили сына...», «Окнов и Козлов», «Вода и Хню», «Архитектор», «Профессор Трубочкин» (№ 2), «Федор Моисеевич был покороче...», «Грязная личность», «Федя Давидович», «В трамвае сидели два человека...». 19. Лfe1?! Хармс не зевает мат и не подставляет фигуру, а совершает с виду просто не самый лучший ход. Напрашивалось пойти той же ладьей на d1, а второй — на с1 (черные в ответ укрепились бы ходами ладей соответственно на d8 и c8). Кроме того, белый конь просился на с4. Вместо этого Хармс делает абсурдный ход, передавая противнику инициативу. 19. ...Лed8 20. Лab1? И сейчас еще не поздно было сыграть 20. Кс4 с примерно равной позицией. 20. Сb4, связывая коня и ладью. Теперь белые быстро проигрывают. 21. Ле2 Са6 22. f4 Cc3 (возможно было 23. Сс1 Сd4+ 24. Крh1 Kc3) 23. ...Кс3 24. Сс3 Се2 25. Сb4 Cd1 и два лишних качества обеспечивают Набокову победу. Посвящается кандидату

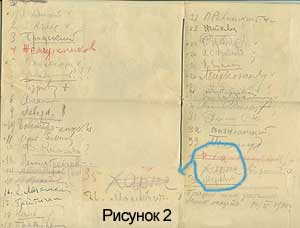

IМыслительный и творческий процессы шахматиста и писателя имеют принципиальное сходство. В особенности, если речь идет о писателе, который одной из важнейших своих художественных задач видит выработку стиля. В первом случае перед нами расчет вариантов-ходов; во втором — вариантов-слов. Рычагом работы мышления в обоих случаях является комбинаторика40. Избирая ту или иную схему расстановки фигур, шахматист стремится к их гармоничному взаимодействию на доске: фианкеттированныый слон занимает большую диагональ, конь прикрывает позицию рокировки, пешки захватывают центр, готовится атака на фланге. При этом в распоряжении мастера находится большое количество разнообразнейших технических и тактических приемов. Строя миф своего романа, автор стремится к той же гармонии: избирает сюжетную схему, расставляет и оживляет действующих лиц, осуществляет комбинации художественных средств. Обе ситуации диалогичны. Оба творца должны учитывать другого участника диалога. В обоих случаях строение партии /романа возникает лишь в сотворчестве. Оба представляют себе конечную цель и стратегию ее достижения; тактику определяет индивидуальный стиль. И то, и другое, — игра41. IIШахматы, как большой теннис, бабочки, какао и русская классическая литература, связывали Набокова с детством и той Россией, которая для него оказалась навсегда потерянной. При этом амбициозность писателя проявлялась в том, что любая деятельность — научная, творческая, спортивная — мыслилась им как борьба, в которой необходимо одержать победу, а гениальность — в том, что во все своих сражениях Набоков определенные победы одержал. В непростые эмигрантские годы уроками большого тенниса он зарабатывал на жизнь. Ему удалось сказать новое слово в мировом бабочковедении. Он сделал успешнейшую карьеру в художественной литературе и одновременно, что редкость, достиг успехов в литературоведении, досыта поиздевавшись над литературой чужой, в очередной раз потешив свое болезненное самолюбие. И, наконец, он «...в продолжение двадцати лет эмигрантской жизни в Европе посвящал чудовищное количество времени составлению шахматных задач» («Другие берега»). 16 набоковских задач вошли в книгу «Problems and Poems» (1970); из них подавляющее большинство относятся к 60-м годам. Для Хармса, ушедшего вместе с чинарями (а потом и от них: Колобок) в экспериментально-параноидальную абсурдно-авангардную творческую башню, шахматы были не способом самоутверждения, а одним из множества миров-2, составлявших эту башню. Обэриуты рокировались42 из новосоветского мира-1, периодически из-за этой рокировки вылезая и устраивая перформансы43. Для Хармса мирами-2 были оккультные науки, египтология, математика, нумерология, языки, шахматы... При этом разное отношение к шахматом детерминировало и разный образ занятий ими. «Бывало, в течение мирного дня, промеж двух пустых дел, в кильватере случайно проплывшей мысли, внезапно, без всякого предупреждения, я чувствовал приятное содрогание в мозгу, где намечался зачаток шахматной композиции, обещавшей мне ночь труда и отрады» — пишет Набоков в «Других берегах». Здесь, конечно, нужно отдавать себе отчет в том, что перед нами хоть и типичное для него реалистически детализированное (и детализированно-остраненное) автопсихологическое наблюдение, но в то же время наблюдение художественное, опоэтизированное и работающее на создание все того же авто биографического мифа. Так что с полной уверенностью можно утверждать лишь то, что: 1. Набоков предпочитает шахматную композицию непосредственной игре; уделяет «чудовищное количество времени» не изучению теории и всем трудностям, связанным с прямым противостоянием за доской (составление стратегического плана, профилактика, комбинирование тактическими и техническими приемами, расчет вариантов и т.д.), с которыми, казалось бы, его математически рационализированное мышление должно легко справляться, а шлифовке вдохновенно пришедшего творческого импульса (загадочной задачи), по никому не известной причине оказавшегося не стихотворным, а шахматным, не поэтическим, но не менее поэтичным; 2. создание шахматных задач происходит в нем подобно созданию лирических произведений (неслучайно тут же, в автобиографическом романе он акцентирует необходимость для этого особого рода вдохновения; помещение им под одной обложкой стихотворений и задач вообще не нуждается в комментариях); 3. его отношение к шахматам аналогично отношению к любому виду искусства (например, музыке — между прочим, необходимо отметить эту малоисследованную тему в набоковском творчестве; интересны также сами термины «шахматная композиция» и «шахматные композиторы», роднящие это искусство с музыкой и живописью), то есть из трех общеизвестных ипостасей шахмат как рода человеческой деятельности (спорт= участие в соревнованиях, наука=изучение теории, искусство=составление композиций) Набоков отдает предпочтение именно последнему, аспекту искусства. IIIСведения о шахматных занятиях Хармса почерпнуты нами из его записных книжек. Не менее, чем художественные произведения, они отражают тип сознания автора. Подобно тому как в творчестве Хармса находят авнгардно-поэтическое воплощение и отражаются в искривленно-гротесковом виде переосмысленные им различные концепты и концепции, религиозные и философские системы, мифы и мифологемы, точно так же записные книжки переполнены тем разнообразнейшим материалом, которым он жил. Это проявляется хотя бы на уровне самих типов текстов. Здесь есть стихи, прозаические отрывки, своеобразные афоризмы («Играть в карты, тоже что и в дверь не пройти»), перечни, математические выкладки, долги, собственные физиологические показатели («Объем груди 91 см. Объем живота 87 Объем bizeps пр. руки 33 Об. biz. лев. руки 31 Об. груд. при выдохе 86 Об. гр. при вздохе 98»), действующие лица комедии «Ревизор», алфавиты (несколько раз русский и однажды еврейский), необходимые дела, названия книг, карты Таро, прозаические и поэтические отрывки по-немецки и по-английски, знаки Зодиака по месяцам, приметы («Нельзя дарить платков», «Сорочка младенцев приносит успех адвокатамъ»), анекдоты («Аббат Руссо рассказывает как у него была жаба. Она сидела в стеклянной клетке. И вот однажды она стала пристально смотреть на аббата, так, что он почувствовал сильное биение сердца, тоску и судорожные движения. Тело покрылось потом и аббат тут же испражнился. Вотъ какова сила особого взгляда жабы!»44), замыслы художественных произведений («Поставить пиесу где все заики»), конспекты рассказов («Перо Золотого Орла. Завязка войны из-за Ущелья Бобра и подзорной трубы. Борьба Галлапуна и Свистунова. Перемена. Совещание. Крок естествоведения. Послание Чингакхука в Зоологический сад для добывания пропуска. Пустой урок»45 и т.д.), адреса и телефоны, ноты, рисунки, математические символы, различные интересные сведения («Гульфик, «braguette» прекратили носить в конце ХVIII в.»), расходы, боги, а также правители и мифы Древнего Египта, дневниковые заметки, теоремы, таблица безделия, отдельные буквы и цифры, термины, планировка квартиры и прочие записи различной степени художественности. Здесь же находим сведения о шахматных занятиях Хармса: первые из них относятся к октябрю 1926 года (параллельно, 19—20 октября было написано стихотворение «Казачья смерть»; это был период активной его работы в театре «Радикс»). Хармс пишет распорядок дня: «Вторн. С 12—2 ч. Шахматы. С 2—3 читать немецк. С 3—6 1) (Свободен) Гуляю. 2) Читаю легкое. С 7—9 учусь. С 9—11 читаю. Среда с 12—2 Шахматы. С 2—5 1) Гуляю. 2)Читаю с 7—8 пишу. С 8—9 шахматы. С 9—11 читаю»46. Примечательно начало дней с шахмат и уделение им значительного времени. Эта игра будет занимать Хармса, судя по записям, до 1933 года, дальнейших упоминаний о ней мы не найдем. Но, например, отправляясь в начале июля 1927 в Детское Село и составляя список вещей, которые необходимо взять, Хармс поставит шахматы на первое место: «Взять в Детское: Шахматы. Рукописи. Библию. Рамачараку. Блок — Корреспондент. Орфограф. Словарь. Рукописи. Бумагу. Чернила. Перья. Карандаши» (и т.д.). О серьезности, с которой Хармс взялся за изучение шахмат, говорит список соответствующей литературы, относящийся к той же осени 1926: «Библиография по шахматной игре. Б.Н.К. И. Бергер. — Шахматная игра. Н. Греков и В. Ненароков. — Руководство к изучению Шахматной игры. Капабланка. — Основы Шахматной игры. Ласкер. — Здравый смысл в Шахмот. Игре. Лёвенфиш. — первая книга шахматиста. Шифферс. — Самоучитель Шах. Игры». Интересно, что Хармс всюду пишет слова «шахматы» с большой буквы. По всей видимости, никакого отбора литературы он не осуществлял, а просто взял все издания, которые были в библиотеке. Среди них особым авторитетом пользовались монографии второго чемпиона мира Ласкера и на тот момент действующего (третьего) — Капабланки, которому оставалось царствовать равно год, до матча с Алехиным (именно Алехин — единственный шахматист, упоминающийся в художественных текстах Хармса). Еще одна книга упомянута им в первой половине 1927 года — «Jосив-Эмиль Крейчик. «Тринадцать дитей Каиссы». «Шахматные юморески». 1925». Перед этим следует занятное наблюдение: «Шахматы. Белые поля на чётных при a, c, e, g на нечетных при b, d, f, h». Имеется в виду, что на первых четырех вертикалях шахматной доски белые поля соответствуют четным горизонталям (2-й, 4-й, 6-й и 8-й), а на вторых четырех соответствуют нечетным горизонталям (1-й, 3-й, 5-й и 7-й). В течение следующих семи лет (с 1927 по 1933 включительно) в записных книжках Хармса мы находим 13 шахматных задач, из которых одна принадлежит ему самому, а 12 выписаны из различных не указанных источников. Среди них две перенесены с ошибками (Хармс вообще все вечно путал), а одна не дописана. Первая относится к концу 1926 года и представляет собой достаточно простой этюд; рядом располагается шашечная миниатюра (едва ли не единственное упоминание о шашках у Хармса; другую запись, от первой трети 1927, — «d4 h8 g3 d5 f6 h5 b6 c2 a7 e3 f8 d4 b5» — можно было бы принять за шашечную, если бы половина полей не была белыми). Четыре задачи относятся к 1927 году (26 июня 1927 Хармс записал свою первую и единственную трехходовку), две (одна ошибочная) к 1928, а затем шахматы исчезают до июня 1933, когда, особенно в августе и более всего в сентябре, следует, по-видимому, новый всплеск шахматных исследований: по одной задаче датировано июнем и августом, и три — сентябрем. Автор указан лишь у одной: это этюд известнейшего шахматного композитора позапрошлого века Самуэля Лойда (1843—1911). Неизвестно: носили занятия Хармса в основном теоретический характер или же он не испытывал недостатка в шахматных партнерах: в записных книжках Хармса имеется расписание одного домашнего турнира; А.С. Ивантер вспоминала о том, что Хармс и Л. Липавский «часто играли в шахматы» (Театр. 1991. № 11. С. 117); а об одном несостоявшемся участии Хармса в большом шахматном турнире, организованном в конце 1930 — начале 1931 г. культсектором месткома ленинградских писателей, свидетельствует рукописная афиша (РНБ. Ф. 1203. № 21), где Хармс сначала записался в число участников (причем, даже здесь устроил розыгрыш в своем духе, записав также для участия в турнире двух вымышленных им персонажей — А. Бобрикова и С. Рогнедова — они встречаются еще в переписке Хармса с Т. Мейер-Липавской), а потом вычеркнул себя (см. рис. 2);

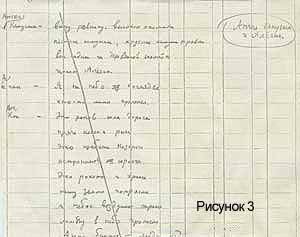

наконец, в марте 1928 в записной книжке Хармса встречаем такую запись: «Папа очень любит выигрывать в шахматы. Я попрошу его сыграть со мной и проиграю. Он будет очень рад»47. Можно отметить, что в 1928 г. Хармс пишет особенно много стихов для детских журналов: из двадцати точно датированных текстов к таковым относятся двенадцать. Вообще, со временем плодотворность Хармса увеличивается от не слишком обильных 1925 — 28 годов к чрезвычайно богатым произведениями 30-м (за исключением лишь 1932 года, когда он после освобождения из тюрьмы был выслан в Курск (июль-ноябрь) и кроме писем почти ничего не писал). Что же касается сентября 1933 года, здесь, даже на фоне самого плодотворного (83 текста) хармсовского года (далее следуют 1930-й — 80 текстов, 1931-й — 76 и 1935 — 63) период выглядит особенно удачным: Хармс пишет почти каждый день. Существует лишь два хармсовских художественных текста, в которых непосредственно упоминаются шахматы: «Лапа» (1930) и V часть сочинения «Однажды я пришел в Госиздат...» (<1935—1936>). Причем из чистового варианта поэмы «Лапа» «шахматный» фрагмент был автором исключен. Вот этот текст: Ангел Капуста — вижу ровнину. высокие холмики

В целом содержание поэмы организовано достаточно системно. После вступления, завершающегося словами «Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь», следует текст, в котором преобладают компоненты драмы, но присутствуют элементы прозаической и стихотворной формы. «Главный герой», Земляк, осуществляет ряд перемещений, в процессе которых встречает других персонажей и вступает с ними в диалог. Схематично это можно представить следующим образом: