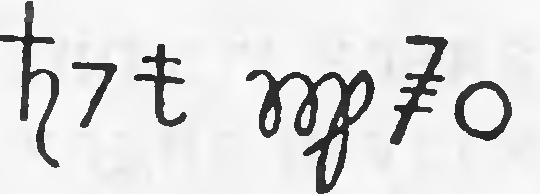

Стоячая вода и каталепсия времениСтрах, который сделается повседневной участью Хармса особенно во второй половине тридцатых годов, вызовет настоящий кризис текучести, охвативший все сферы применения этого слова, а именно, реальный мир, мысли субъекта, время и, разумеется, поэтику. Стихотворение, приводимое ниже, является поразительным подтверждением этого вывода: Я плавно думать не могу Употребление слова «плавно» приводит нас к теме текучести: страх уничтожает ее, он «прорезает мысль», приводя героя к полному бессилию. Тема невозможности действия часто встречается как в дневниках Хармса2, так и в его прозаических произведениях, большинство персонажей которых постепенно становятся ограниченными внешним миром и в конце концов делаются неподвижными3. К тому же она в центре второй части стихотворения, время остановилось и часы, которые больше не являются показателем времени, «бесконечно стучат». В этом контексте фраза «Дух Божий говори, Тебе не надо слов» означает, что не существует возможных текучих слов, есть только спокойствие (божественный нуль), или же слова, которые разрезают реальность на куски. И снова альтернатива приводит к двум терминам: смерть или смерть. В конце тридцатых годов вода, которая должна была позволить видеть «за поворотом»4, эта вода, населенная соседними мирами, уже не в силах помочь поэту5: «Как легко человеку запутаться в мелких предметах. Можно часами ходить от стола к шкапу и от шкапа к дивану и не находить выхода. Можно даже забыть, где находишься, и пускать стрелы в какой-нибудь маленький шкапчик на стене. «Гей! Шкап!» можно кричать ему. «Я тебя!» Или можно лечь на пол и рассматривать пыль. В этом тоже есть вдохновение. Лучше делать это по часам, сообразуясь со временем. Правда, тут очень трудно определить сроки, ибо какие сроки у пыли? Еще лучше смотреть в таз с водой. На воду смотреть всегда полезно, поучительно. Даже если там ничего и не видно, а все же хорошо. Мы смотрели на воду, ничего в ней не видели, и скоро нам стало скучно. Но мы утешали себя, что все же сделали хорошее дело. Мы загибали наши пальцы и считали. А что считали, мы не знали, ибо разве есть какой-либо счет в воде? (1940)»6. Текст начинается, как и некоторые другие миниатюры Хармса, блужданием персонажа по замкнутому кругу, который натыкается на предметы, его окружающие. Этот процесс сужения реального мира и последующего заточения в нем героя — одна из основных причин страдания. Сопротивляться бесполезно, и тогда поэт ищет вдохновения в наблюдении за пылью, которую мы рассматривали при анализе «цисфинитной логики» и которая была результатом фазы разрушения условных связей, местом «по ту сторону», близким нулю, отправной точкой нового разрезания мира и новой поэтики. Но операция зашла слишком далеко, и герой теряется в этой вечности безвременья, символом которой является пыль.. Тогда он делает эксперименты с водой. Но только она, заключенная в тазу, оказывается застывшей: как время, которое она выражает, вода не течет. Начинается царство скуки («нам стало скучно»). Текст завершается ничтожной попыткой победить эту скуку, устанавливая продолжительность с помощью чисел. Но воде, даже неподвижной, не знакомо это понятие. Ловушка окончательно запирается7. Но трагедия не единична. Из «Пассакалии № 1» (1937)8 мы узнаем, что речь идет не только о неспособности поэта перейти к фазе художественного творчества, которая следует после фазы разрушения. Здесь говорится о более серьезном — о том, что не существует формулы, способной отразить целостность мира. Текст начинается следующим образом: «Тихая вода покачивалась у моих ног. Я смотрел в темную воду и видел небо. Тут, на этом самом месте, Лигудим скажет мне формулу построения несуществующих предметов»9. Снова поэт ищет формулу («формула» — слово Друскина10) «несуществующих предметов» у воды, чтобы найти в ней вдохновение. Вода возникает здесь как зеркало, в котором отражается небо. Ее поверхность, в этом смысле, подобна препятствию или нулю. Но невозможно и даже опасно знать, что происходит под этой поверхностью: «Я сунул в воду палку. И вдруг под водой кто-то схватил мою палку и дернул. Я выпустил палку из рук, и деревянная палка ушла под воду с такой быстротой, что даже свистнула. Растерянный и испуганный я стоял около воды»11. Двигая эту темную воду, поэт извлекает из ее глубин чудовищ, которых он пробудил. Опасность, таящаяся в попытке познать вечность, то есть все, что есть по обе стороны препятствия, ряд положительных чисел и его отрицательный эквивалент, то, что находится на поверхности и под водой и т. д., делает это исследование невозможным. Если рассматривать этот эпизод с позиций психоанализа, становится очевидно, что поверхность воды представляет собой экран, сооруженный героем и находящийся между ним самим и наиболее темными сторонами его личности, которые в любой момент могут его поймать, если он будет питать к ним слишком пристальный интерес. Когда же наконец появляется мудрый Лигудим, он заявляет, выслушав рассказ поэта: «— Это не имеет формулы. Такими вещами можно пугать детей, но для нас это неинтересно. Мы не собиратели фантастических сюжетов. Нашему сердцу милы только бессмысленные поступки. Народное творчество и Гофман противны нам. Частокол стоит между нами и подобными загадочными случаями»12. Если мы и отдалились несколько от нашей темы, то лишь для того, чтобы показать, что положительное значение, которым поэт наделял воду в первые годы своей литературной жизни, приобрело противоположный смысл. Теперь она всего-навсего метафора мира, который течет сквозь пальцы или затвердевает. Эти два аспекта изложены Липавским в очень убедительной форме в «Исследовании ужаса». Чтобы объяснить первый, философ рассматривает ситуацию, при которой кружится голова. Даже по своей природе это «головокружение»13 является «ощущением движения, без ощущения его направления»14: «"Все завертелось перед ним", — спросите его, в какую сторону завертелось, и окажется, что он на это ответить не может. Стены плывут перед глазами пьяного, но нет точного направления их проплывания. Падающему в обморок кажется, что он летит неизвестно куда, вверх или вниз»15. Мы видим, что здесь говорится о превращении мира в жидкое состояние. Отсутствие направления, кроме того, эквивалентно неподвижности, которую Липавский называет «неподвижным движением»16. В этом процессе контуры предмета стираются: «<...> при движении предмета всегда происходит смазывание его очертаний — от незаметного до такого, когда предмет превращается в мутную серую полосу. Это смазывание очертаний предмета происходит оттого, что мы не успеваем фиксировать его точно, крепко держать его глазами»17. Напомним, что цель, поставленная Матюшиным, как раз и заключалась в расширении поля зрения, чтобы более точно изобразить предмет, который вследствие этого должен претерпеть деформацию. Липавский говорит здесь о том же, с той лишь существенной разницей, что при этом преследуемая цель не достигается. Вместо того чтобы стать доступным пониманию, мир теряет свою определенность18 и погружается в абсолютную пустоту, в «активное небытие». И потому «Исследование ужаса» оканчивается такими словами, как бы подтверждающими провал этой художественной попытки: «Наше пролонгированное во все стороны тело, наши воображаемые, проецированные руки начинают как бы дрожать, слабеют и не могут крепко держать предметы; мир выскальзывает из них. Мир был зажат в кулак, но пальцы обессилели, и мир, прежде сжатый в твердый комок, пополз, потек, стал растекаться и терять определенность. Потеря предметами стабильности, ощущение их зыбкости, растекания и есть головокружение»19. Но прежде мы наблюдали парадокс остановившегося движения, а сейчас он обнаруживается в реальности, которая, став жидкостью, затвердевает. Процесс таков: по мере приобретения свойств воды, мир становится однородным; то, что однородно, — вечно; что вечно — неподвижно; что неподвижно — не существует; вода прекращает течь, и мир затвердевает; поэт входит в эту компактную массу, и его полет более невозможен. Стремление воспринимать вселенную в ее движении и текучести сталкивается с толщей стоячей воды, которой является небытие. В «Исследовании ужаса» Липавский рисует страшную картину затвердевания воды: «Вода твердая как камень. Да, вы попали в стоячую воду. Это сплошная вода, которая смыкается над головой, как камень. Это случается там, где нет разделения, нет изменения, нет ряда. Например, переполненный день, где свет, запах, тепло на пределе, стоят как толстые лучи, как рога. Слитый мир без промежутков, без пор, в нем нет разнокачественности и, следовательно, времени, невозможно существовать индивидуальности. Потому что если все одинаково, неизмеримо, то нет отличий, ничего не существует»20. То, что воспринималось как бесконечность универсального континуума, как «чистота категорий»21, как «цисфинитное» пространство космической реальности, в действительности всего лишь плотная масса, с которой в неравной борьбе сталкивается герой. И действительно, у него нет никаких шансов на победу, поскольку в этой застывшей топи ничто не отличается друг от друга («нет отличий»), а если «нет разделения», то нет и жизни. Индивидуум остается один, обреченный, как и все кругом, на небытие. Примечания1. Хармс Д. «Я плавно думать не могу...» // Собр. произв. Т. 4. С. 56. Отметим, что это стихотворение написано в течение того же августа, когда Хармс и Друскин были покинуты вестниками. Мы сохранили пунктуацию оригинала (см.: ОР РНБ. Ф. 1232. Ед. хр. 195). Хармс, очевидно, очень мало выезжал из Ленинграда, и единственным местом, где он отдыхал, было Детское Село (ныне г. Пушкин), там жила его тетя, Наталия Колюбакина, с которой у него были очень сердечные отношения. Несколько писем, приведенных далее, показывают, что поэт хотел найти в этой женщине поддержку и в то же время собеседницу в области литературы. 30 октября 1931 г. она ему пишет: «Даня, страшно жаль, что тебя не застала, я ничего о тебе не знаю. Как живешь, как питаешься. Пожалуйста, возьми у Папы денег, чтобы заплатить фининспектору: у меня с собой ничего нет. Ты хоть бы мне написал о себе. Я была у Нессы, оттуда заехала к вам, привезла тебе твою Библию и молитвенник и остаток папирос. — У меня в комнате стало холодно, но это ничего, а вот в проходную хотят вселить двух рабочих с ребенком. Не знаю, удастся ли отделаться. Целую тебя. Наташа» (Колюбакина Н. Письмо Д. Хармсу // ОР РНБ. Ф. 1232. Ед. хр. 405). Из того, что написано Хармсом его тете, нам известны два письма и короткая записка, все относящиеся к 1933 г. Первое: «Четверг, 21 сентября 1933 года.

Дорогая Наташа,

Даниил Хармс» (Хармс Д. Письмо Н. Колюбакиной // ОР РНБ. Ф. 1232. Ед. хр. 390). Это стихотворение, которое он, в конце концов, не послал (см. следующее письмо), станет впоследствии стихотворением «Подруга», которое мы не цитируем, поскольку оно часто публиковалось: День поэзии. Л.: Советский писатель, 1964. С. 292 (публ. А. Александрова); Избранное. С. 232—233; Собр. произв. Т. 4. С. 11—12 (в примечании — детальный анализ черновиков); Полет в небеса. С. 151—152. Отметим, что это стихотворение — горнило всех тем Хармса, о которых мы говорим: круг, числа, буквы, желание, реки и, конечно, в особенности время, которое проходит и замыкает субъекта: «<...> Каждым часом, / ближе к смерти мчится мир» (вариант). Второе письмо: «Дорогая Наташа,

Воскресенье 24 сентября 1933 года» (Хармс Д. Письмо Н. Колюбакиной // ОР РНБ. Ф. 1232. Ед. хр. 390). И еще коротенькая записка без даты: «Дорогая Наташа,

(Хармс Д. Письмо Н. Колюбакиной // ОР РНБ. Ф. 1232. Ед. хр. 390). Отметим еще, что стихотворение «Подруга» будет впоследствии послано актрисе К. Пугачевой (см. примеч. 80 к главе 2) с такими словами: «С тех пор, как Вы уехали, я написал пока только одно стихотворение. Посылаю его Вам. Оно называется "Подруга", но это не о Вас. Там подруга довольно страшного вида, с кругами на лице и лопнувшим глазом. Я не знаю, кто она. Может быть, как это ни смешно в наше время, это Муза» (Новый мир. 1988. № 4. С. 135; этот фрагмент см. также: Собр. произв. Т. 4. С. 139). После этой записи следует стихотворение, завершенное окончательно 28 сентября. Надо еще упомянуть другое стихотворение, посвященное тете: Неизвестной Наташе (23 января 1935 г.) // Избранное. С. 252; День поэзии. Л.: Советский писатель, 1986. С. 384 (публ. А. Александрова); Собр. произв. Т. 4. С. 37; Полет в небеса. С. 163. Отметим еще, что между 19 и 26 июня 1932 г., то есть во время одной из трех недель, которые он провел на свободе между тюрьмой и ссылкой, Хармс два раза ездил в Детское Село и один раз видел Наташу (см. примеч. 310 к наст. главе). 2. Несколько отрывков: «Я совершенно отупел. Это страшно. Полная импотенция во всех смыслах. Расхлябанность видна даже в почерке. <...> 18 июня 1937 года. <...> Я достиг огромного падения. Я потерял трудоспособность совершенно. Я живой труп. Отче Савва, я пал. Помоги мне подняться. 7 августа 1937 года. <...> Вот уже 7 авг. Я ничего не сделал до сих пор. Сейчас я в Детском Селе (с 1 августа). Состояние только хуже. Неврастения, рассеянность, в душе нет радости, полное отсутствие трудоспособности, мысли ленивые и грязные. <...> Время от времени я записываю сюда о своем состоянии. Сейчас я пал как никогда. Я ни о чем не могу думать. Совершенно задерган зайчиками. Ощущение полного развала. Тело дряблое, живот торчит. Желудок расстроен, голос хриплый. Страшная рассеянность и неврастения. Ничто меня не интересует. Мыслей никаких нет, либо, если и промелькнет какая-нибудь мысль, то вялая, грязная или трусливая. Нужно работать, а я ничего не делаю, совершенно ничего. PI не могу ничего делать. Иногда только читаю какую-нибудь легкую беллетристику. Я весь в долгах У меня около 10 тысяч неминуемого долга. А денег нет ни копейки, и при моем падении нет никаких денежных перспектив. Я вижу, как я гибну. И нет энергии бороться с этим. Боже, прошу Твоей помощи. 7 августа 1937 г. Детское Село. Я могу точно предсказать, что у меня не будет никаких улучшений, и в ближайшее время мне грозит и произойдет полный крах. 7 авг.» (Хармс Д. <Из дневника> // Русская мысль. 1988. № 3730. 24 июня (Литературное приложение. № 6. С. XI—XII; публ. Ж.-Ф. Жаккара). «Железные руки тянут меня в яму» (там же. С. XII), пишет он 28 сентября того же 1937 г., который, вероятно, был самым мрачным и погрузил поэта в состояние бессилия, от которого он больше не сможет освободиться. Это становится одной из самых важных (а может быть, и самой важной) тем не только его дневниковых записей, но и стихотворений. Например, того, что следует ниже: Да что же это в самом деле?

(Хармс Д. «Да что же это в самом деле?..» // там же). См. также большинство стихотворений, которые входят в Собр. произв., том 4 («Я долго смотрел на зеленые деревья...», «Как страшно тают наши силы...» и т. д.). См. еще примеч. 315, 316, 317 и 318 к наст. главе. 3. См. среди прочих: Хармс Д. «Один человек, не желая больше питаться сушеным горошком...» // Cahiers du monde russe et soviétique Vol. 26/3—4. 1985. P. 280—281 (публ. Ж.-Ф. Жаккара). Герой этого текста, написанного в том же 1937 г., один из многочисленных Иванов Яковлевичей, которыми изобилуют тексты Хармса, решает начать двигаться, осуществить свои желания. Первый раз он идет в магазин, где ничего не покупает из-за толпы и длинного носа продавца (это фаза быта); он направляется к Эрмитажу, чтобы переменить свою невзрачную жизнь (культурная фаза), но он туда не доходит: возвращается обратно и заходит в аптеку, так как «прохожие всегда на таких смотрят». Возвратившись к себе, он садится на свой диван и представляет, что влюбляется (сексуальная фаза): «Иван Яковлевич сел на диван и спустил ноги на пол. Так просидел Иван Яковлевич до половины девятого. — Вот если бы мне влюбиться в молодую красивую даму, — сказал Иван Яковлевич, но сейчас же зажал себе рот рукой и вытаращил глаза. — В молодую брюнетку! — сказал Иван Яковлевич, отводя руку ото рта. — В ту, которую я видел сегодня на улице. Иван Яковлевич свернул папиросу и закурил. В коридоре раздалось три звонка. — Это ко мне, — сказал Иван Яковлевич, продолжая сидеть на диване и курить» (там же. С. 281). Желание Ивана Яковлевича слишком слабое по сравнению с его бессилием: он неподвижен, пригвожден к своему дивану, воплощающему сейчас-здесь его смерти. Подчеркнем, что Иван Яковлевич немного напоминает писателя или, скорее, того, кем он боится стать; к тому же, как нередко у Хармса, можно связать эти строки с маленькой автобиографической записью: «Однажды я вышел из дома и пошел в Эрмитаж. Моя голова была полна мыслей об искусстве. Я шел по улицам, стараясь не глядеть на непривлекательную действительность» <1940> (Хармс Д. <Наброски> // ОР РНБ. Ф. 1232. Ед. хр. 219). 4. См. анализ «Вода и Хню» в главе 1. 5. Речь идет о дате: ħ = суббота; = 1, = 7, ♍ = сентябрь (Дева); = 4; О = 0. См. также примеч. 257 к наст. главе. Как нам сообщили А. Никитаев и А. Герасимова, Хармс кодировал цифры от 0 до 9 таким образом: 6. Хармс Д. «Как легко человеку запутаться...» // ОР РНБ. Ф. 1232. Ед. хр. 298. Опубликовано под не являющимся подлинным (что не указано) и неудачным заглавием «Мелкие вещи» (Московский комсомолец. 1987. 16 января. С. 4; публ. В. Глоцера). В этой последней публикации опущены знаки, указывающие дату. 7. См., например, следующий текст: «Одному французу подарили диван, четыре стула и кресло. Сел француз на стул у окна, а самому хочется на диван, полежать. Лег француз на диван, а ему уже на кресле посидеть хочется. Встал француз с дивана и сел на кресло, как король, а у самого мысли в голове уже такие, что на кресле-то больно пышно. Лучше попроще, на стуле. Пересел француз на стул у окна, да только не сидится французу на этом стуле, потому что в окно как-то дует. Француз пересел на стул возле печки и почувствовал, что он устал. Тогда француз решил лечь на диван и отдохнуть, но, не дойдя до дивана, свернул в сторону и сел на кресло. — Вот где хорошо! — сказал француз, но сейчас же прибавил: а на диване-то, пожалуй, лучше» (Хармс Д. «Одному французу подарили диван...» (б. д.) // Cahiers du monde russe et soviétique. Vol. 26/3—4. 1985. P. 278; публ. Ж.-Ф. Жаккара; под вымышленным названием, не являющимся подлинным: Диван // Юность. 1987. № 10. С. 93; публ. В. Глоцера). Этот текст представляет вереницу желаний, в которой удовлетворение одного из них влечет всегда появление нового, и так далее, до тех пор, пока неподвижность не остановит это движение или, скорее, суету, символизирующую в гротескной манере нашу жизнь. Если прочесть этот текст в перспективе «Трактата более или менее по конспекту Эмерсена», то становится понятно, что подарок, который получил француз, не идеален, в отличие от «целлулоидной ящерицы», так как он вынуждает героя выполнять некоторые действия: кресло и стул созданы для того, чтобы на них сидеть, а диван — чтобы лежать. Персонаж умирает (становится неподвижным) в окружении предметов, призывающих совершать тип действий, которые не могут быть выполнены одновременно, поскольку они однотипны. 8. Хармс Д. Пассакалия № 1 (10 ноября 1937 г.) // Книжное обозрение. 1988. № 43. С. 10 (публ. В. Глоцера). По поводу этого текста Глоцер приводит следующий странный комментарий: «Хармс и Введенский оказались родоначальниками новейшей европейской литературы абсурда! Вам нужны доказательства? Вот одно из них — "Пассакалия № 1" (1937). При его чтении сразу вспоминаешь пьесу Самюела Беккета "В ожидании Годо" (1952). Хотя по логике, по справедливости надо было бы вспоминать наоборот: при чтении Беккета — Хармса и Введенского» (там же). Нам кажется, что появление темы ожидания не должно было бы автоматически вызывать в памяти «В ожидании Годо». И если и в самом деле есть некоторые общие черты между литературой абсурда и Хармсом и Введенским, то все же было бы неверно делать из неопубликованных в то время авторов — отцов литературного течения, которому не знакомы даже их имена. Отметим, что этот текст входит в тетрадь под. названием «Гармониус» (ОР РНБ. Ф. 1232. Ед. хр. 67). На эту тему см. примеч. 346 к главе 4. 9. Там же. 10. См.: Друскин Я. «Формула бытия», «Формула существования», «Формула несуществования» и т. д. По этому поводу см. следующий небольшой диалог на тему трактатов Друскина «О точках» и «Об окрестностях вещей»: «Л<еонид> Л<ипавский>: Мне не нравится математизированный стиль, стремление заключить в формулы. <...> Н<иколай> М<акарович Олейников>: Нет, формулы, по-моему, правильный путь. Я<кову> С<еменовичу Друскину> мешает поэтичность. Науку и искусство не спутать» (Липавский Л. Разговоры). 11. Хармс Д. Пассакалия № 1 // Книжное обозрение. 1988. № 43. С. 10. 12. Там же. Это не единственный текст Хармса, темой которого является скрытая и ужасающая часть «Я», которую лучше не знать и которую символизирует отрицательный вестник в следующем тексте: «Как странно, как это невыразимо странно, что за стеной, вот этой стеной, на полу сидит человек, вытянув длинные ноги в рыжих сапогах и со злым лицом. Стоит только пробить в стене дырку и посмотреть в нее и сразу будет видно, как сидит этот злой человек. Но не надо думать о нем. Что он такое? Не есть ли он частица мертвой жизни, залетевшая к нам из воображаемых пустот? Кто бы он ни был, Бог с ним. 22 июня 1931 года» (Хармс Д. «Как странно, как это невыразимо странно...» // ОР РНБ. Ф. 1232. Ед. хр. 220). Написано по старой орфографии. Приведено полностью. 13. См. также: Липавский Л. Головокружение (б. д.) // ОР РНБ. Ф. 1232. Ед. хр. 60. Написано стилизованным под старину почерком. 14. Липавский Л. Исследование ужаса. Пункт 17. Эта идея также встречается у Матюшина в его исследовании нового измерения, у которого тоже нет «направления»: «Здесь ощущение нарастающей новой меры особенно заметно в потере двумерного чувства и появлении нового чувства — глубины пропасти. Подобное ощущение я испытал, лежа меж деревьев и глядя долго в небо. Теряется привычное сознание переднего и заднего плана, исчезает чувство притяжения земли, является ощущение новой меры пространства, в котором нет ни верха, ни низа, ни сторон, т. е. направление безразлично. <...> Это совершенно новое ощущение пространства за собою и перед собою вызывает головокружение — начинаешь качаться» (Матюшин М. Опыт художника новой меры // К истории русского авангарда. Стокгольм: Hylaea, 1976. S. 178—179. Курсив наш. 15. Липавский Л. Исследование ужаса. Пункт 17. 16. Там же. Вспоминается неподвижный полет птицы во время полуленного страха (там же. Пункт 3). 17. Там же. Пункт 17. 18. См. также: Липавский Л. Определенное (качество, характер, измерения...) (б. д.) // ОР РНБ. Ф. 1232. Ед. хр. 63. В этом тексте из 129 пунктов философ дает несколько характеристик времени, которые нас непосредственно интересуют: «отклонение (от достижимости)», «когда посторонний взгляд», «бесконечная дробь», «угол возможности» (пункт 24); «несоответствие ритмов» (пункт 92). Если поставить их рядом с формулой Хлебникова «Время — мера мира» и формулой Липавского «Время — бесконечная дробь», то можно оценить пройденный путь. 19. Липавский Л. Исследование ужаса. Пункт 17. 20. Там же. Пункт 4. Это первые слова указанного пункта. 21. По поводу понятия чистота категорий см. наш анализ стихотворения «Хню» в главе 1.

|

|

| О проекте Об авторах Контакты Правовая информация Ресурсы |

© 2024 Даниил Хармс.

При заимствовании информации с сайта ссылка на источник обязательна. |