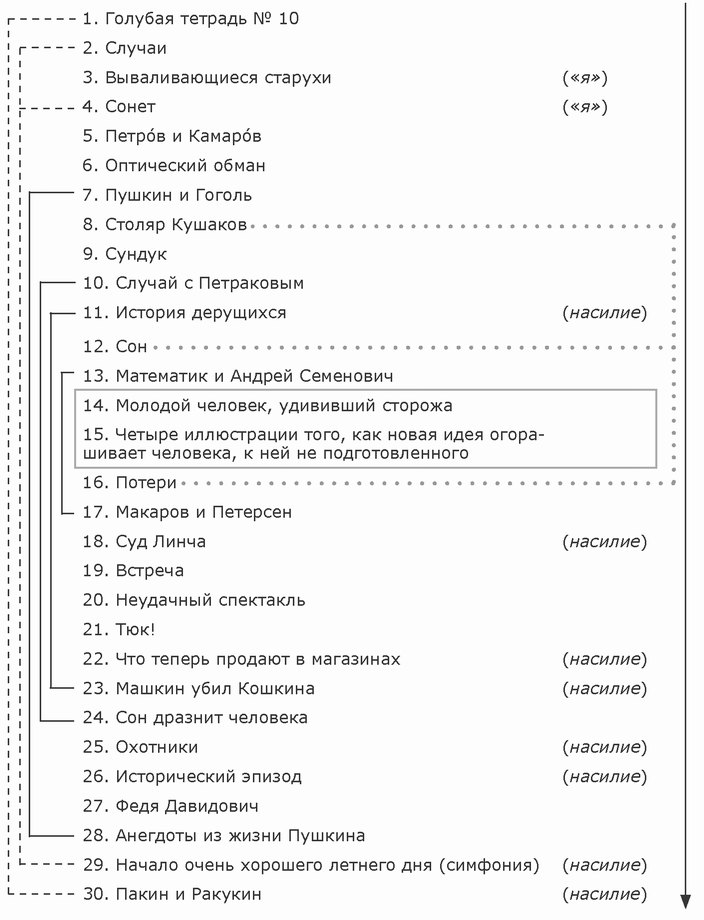

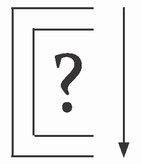

3. СлучаиКаждый текст Хармса при знакомстве с ним оставляет ощущение тайны. И читателю, хотя бы невольно, всякий раз хочется к ней прикоснуться. Нам тоже интересно предположить, о чём же это всё могло быть написано. В этот раз хотелось бы обсудить «Случаи». Сразу оговоримся: у Хармса нет больше такого подробного и внятного текста, как «Старуха», поэтому степень нашей уверенности в собственных трактовках, и без того небеспредельная, уменьшается многократно. Тем не менее этот цикл мы всё же проинтерпретируем. Многие стремились выразить свою «картину мира». Хармсу же это удалось в полной мере. Этой «картиной» стал сборник из тридцати рассказов, посвящённый Марине Владимировне Малич. Конечно, есть и другие тексты, отражающие миропонимание Хармса, но «Случаи» стоят особняком: эта законченная и цельная картина, наряду со «Старухой» — вершина хармсовского творчества. Цикл открывается текстом «Голубая тетрадь1 № 10».2 Здесь особенно важно уловить интонацию рассказа. Он как бы предваряет тот «мир»3, который будет явлен в дальнейшем. Автор словно предостерегает: «Бойся! В этом "мире" нельзя быть спокойным и в чём-то уверенным». «Был один рыжий человек, у которого не было глаз и ушей. У него не было и волос, так что рыжим его называли условно. Говорить он не мог, так как у него не было рта. Носа тоже у него не было. У него не было даже рук и ног. И живота у него не было, и спины у него не было, и хребта у него не было, и никаких внутренностей у него не было. Ничего у него не было. Так что не понятно, о ком идёт речь. Уж лучше мы о нём не будем больше говорить». В этом рассказе уже есть отблески излюбленных хармсовских приёмов, которые впоследствии будут усилены и станут лейтмотивами сборника. Во многих текстах цикла последнее предложение играет ключевую роль. Нередко в нём проявляется рассказчик-резонёр. Так и здесь: на фоне зловещей атмосферы всей истории образ повествователя тревожит отдельно.4 С трудом полученное в результате всего повествования знание, что «рыжего человека» нет, не мешает ему в конце сказать: «Уж лучше мы о нём не будем больше говорить». Эта ситуация нам отчасти знакома: рассказчик связно произносил слова, но, видимо, их не воспринял. В рассказе также проглядывает присущая хармсовским текстам тотальная невозможность отделить главное от второстепенного (в чистом виде этот приём был явлен в «Новой анатомии»), что отдельно характеризует интеллектуальные возможности рассказчика. К примеру, об отсутствии у «рыжего человека» рта мы узнаём только в связи с его немотой (хотя первое намного удивительнее второго). Да и любое предложение, равно как и текст в целом, иллюстрирует вышеизложенную мысль. Ведь рассказчик с неадекватной обстоятельностью и упорством «регистрирует», чего же ещё не было у того, кого нет вообще... Наконец, этот текст, в некотором роде — пролог. Он начинается словами: «Был один рыжий человек...». Но ведь его — нет. «Рыжим» — делают волосы (поэтому без них и «рыжим» можно назвать лишь «условно»), но что же делает человеком? Чего именно не должно быть, чтобы и человеком — «называли условно»?.. Ответа пока нет, но зато начинаются... «Случаи»... Что может означать название цикла, а также второго (не первого!) текста? Хармс повествует о разных происшествиях, случаях, из которых складывается монолитная картина. Но так ли они случайны, есть ли вообще что-нибудь случайное? Для Хармса, почти наверняка — нет.5 «Однажды Орлов объелся толчёным горохом и умер. А Крылов, узнав об этом, тоже умер. А Спиридонов умер сам собой. А жена Спиридонова упала с буфета и тоже умерла. А дети Спиридонова утонули в пруду. А бабушка Спиридонова спилась и пошла по дорогам. А Михайлов перестал причёсываться и заболел паршой. А Круглов нарисовал даму с кнутом в руках и сошёл с ума. А Перехрёстов получил телеграфом четыреста рублей и так заважничал, что его вытолкали со службы. Хорошие люди и не умеют поставить себя на твёрдую ногу». Последнее предложение вновь чрезвычайно важно. Череда смертей и прочих неудач завершается репликой «резонёра»: «Хорошие люди и не умеют поставить себя на твёрдую ногу». Этот знаток считает, что в этом «мире» можно жить вполне уверенно, его искренне удивляет, почему таким «хорошим людям» это не удаётся. Но это ещё далеко не всё, рассказчик не просто обыватель... Обратим внимание, что «жена Спиридонова упала с буфета». Можно задаться вопросом, как же она там очутилась? И тут становится понятно: главное не то, что «все умирают» (именно это занимает рассказчика, а вслед за ним и читателя), а ка́к все живут... Они — не «хорошие люди»... Достаточно одного вменяемого взгляда — и «мир» предстанет полным и безумия, и греха. Но рассказчик, разумеется, на это не способен — ведь он давно его часть... Повествование начинается якобы связно и последовательно, рассказчика пока можно оправдать «невинной» констатацией фактов. Но «бабушка... пошла по дорогам» — уже небеспристрастная формулировка, заставляющая задуматься. После этого логические связки между предложениями пропадают, и вконец раскрепощённая (а потому наиболее показательная) речь рассказчика начинает напоминать поток сумасшедшего сознания. Интересно, что герой осведомлён о сумасшествии как таковом: «А Круглов нарисовал даму с кнутом в руках и сошёл с ума».6 При этом само рисование «хорошим человеком» «дамы с кнутом» рассказчика нисколько не удивляет...7 Третий рассказ: «Вываливающиеся старухи». «Одна старуха от черезмерного любопытства вывалилась из окна, упала и разбилась. Из окна высунулась другая старуха и стала смотреть вниз на разбившуюся, но от черезмерного любопытства тоже вывалилась из окна, упала и разбилась. Потом из окна вывалилась третья старуха, потом четвёртая, потом пятая». Старухи здесь как бы на периферии. Таков «мир». В нём процветают страсти («черезмерное любопытство»), от которых и умирают. Повторяется в точности одна и та же ситуация, убеждающая читателя, что у «старух» разума нет, точнее, он целиком состоит из этого «любопытства». Но смысловой центр рассказа, как это ни странно, снова в последнем предложении:8 «Когда вывалилась шестая старуха, мне надоело смотреть на них, и я пошёл на Мальцевский рынок, где, говорят, одному слепому подарили вязаную шаль». Главное действующее лицо — рассказчик. Он абсолютно лишён рефлексии, он — «созерцатель», отдавшийся «плавному течению жизни»: вот здесь он посмотрел на «вываливающихся старух», а теперь пришло время смотреть на «одного слепого». Заметим, это ещё начало цикла, поэтому «слепому» подарили «вязаную шаль», а не, скажем, очки. Ничего, уже в следующем рассказе («Сонет») Хармс выскажется буквально: «по счастию, тут со скамейки свалился какой то ребёнок и сломал себе обе челюсти».9Чем дальше, тем хуже... Четвёртый текст, «Сонет», мы уже интерпретировали ранее. Теперь же позволим себе кратко пересказать очень важную статью А.А. Добрицына. На первый взгляд, название текста совершенно не соответствует его содержанию. Но если приглядеться... «Удивительный случай случился со мной: я вдруг позабыл, что идёт раньше, 7 или 8?10 Я отправился к соседям и спросил их, что они думают по этому поводу. Каково-же было их и моё удивление,11когда они вдруг обнаружили, что тоже не могут вспомнить порядок счёта. 1, 2, 3, 4, 5 и 6 помнят, а дальше забыли». Первые четыре предложения — первый катрен. «Мы все пошли в коммерческий магазин "Гастроном", что на углу Знаменской и Бассейной улицы, и спросили кассиршу о нашем недоумении. Кассирша грустно улыбнулась, вынула изо рта маленький молоточек12 и, слегка подвигав носом, сказала: "По моему, семь идёт после восьми в том случае, когда восемь идёт после семи". Мы поблагодарили кассиршу и с радостью выбежали из магазина. Но тут, вдумываясь в слова кассирши, мы опять приуныли, так как её слова показались нам лишёнными всякого смысла».13 Второй катрен (снова четыре предложения). «Что нам было делать? Мы пошли в Летний сад и стали там считать деревья. Но, дойдя в счёте до 6-ти, мы остановились и начали спорить: по мнению одних, дальше следывало 7, а по мнению других — 8». Терцет из трёх предложений. «Мы спорили бы очень долго, но, по счастию, тут со скамейки свалился какой то ребёнок и сломал себе обе челюсти. Это отвлекло нас от нашего спора. А потом мы разошлись по домам». Терцет. Снова, что логично, из трёх предложений. «"Сонет" Хармса словно бы написан по рецепту одного из весьма консервативных французских кодификаторов стиха: "В двух катренах следует заронить и взрастить ожидание, в первом терцете — присоединить к этому ожиданию стремление к развязке, чьё приближение уже ощущается; в последнем терцете — дать ожиданию окончательную развязку, которая восхитит разум как своей уместностью (благодаря логике), так и своей неожиданностью (благодаря непредвиденности)" (Dorchain)». У Хармса не совсем так, но вышеизложенное выделение катренов и терцетов, действительно разделяет текст на смысловые блоки. Также конец каждой квазистрофы совпадает с концом абзаца (не наоборот). Кроме того, в «Сонете» 196 слов, а предложений 14. То есть на предложение приходится в среднем те самые 14 слов. Но лишь в первом из них — слов в точности 14. Тогда героя только начинает заботить вопрос счёта. В последних же двух предложениях слов ровно 6: что идёт дальше, никто так и не вспомнил... Добрицын приводит ещё немало интересных наблюдений, подтверждающих формальное сходство этого текста и классического сонета. Возможно, кое-что Хармсу удалось случайно, но, без сомнения, структура рассказа тщательно выверена.14 Символично, что эффект от безупречной поэтической формы сонета практически полностью нивелируется «прозаической» речью. Внешне — всё плохо. «Мир» — уродлив, люди — «мерзки». Изменить это Хармс не в силах; но в свои тексты — заложить гармонию (пускай и тщательно скрытую) — он может... Тем самым «низкому» противопоставив «высокое» — а именно творчество... Из некоторых соображений (которые станут понятны позже) разбирать тексты мы будем не по порядку. Сейчас обратимся к шестому: «Оптический обман». «Семён Семёнович, надев очки, смотрит на сосну и видит: на сосне сидит мужик и показывает ему кулак. Семён Семёнович, сняв очки, смотрит на сосну и видит, что на сосне никто не сидит. Семён Семёнович, надев очки, смотрит на сосну и опять видит, что на сосне сидит мужик и показывает ему кулак. Семён Семёнович, сняв очки, опять видит, что на сосне никто не сидит. Семён Семёнович, опять надев очки, смотрит на сосну и опять видит, что на сосне сидит мужик и показывает ему кулак. Семён Семёнович не желает верить в это явление и считает это явление оптическим обманом». В Семён Семёновиче мы, вслед за Александром Флакером, увидим интеллигента с характерными для него очками. Если Семён Семёнович приглядится (что метафорически выражено надеванием очков), то он увидит мужика, показывающего кулак. Образ, как всегда, ясный и предельно конкретный. Читатель вновь, как бы мимоходом, узнаёт о безумии «мира»: агрессивный мужик сидит не на скамейке, а на сосне. С таким злом договориться нельзя — его не «просчитать». Впрочем, можно тешить себя надеждой — и ничего не замечать. До поры до времени... У интеллигента есть интеллект («очки») — благодаря чему он в состоянии узреть агрессию «мира», но «Семён Семёнович не желает верить в это явление и считает это явление оптическим обманом». Судя по авторской интонации (а здесь, скажем так, «отстранённое» повествование), «явление», в действительности, место имеет... Как пишет Ж.-Ф. Жаккар: «Семён Семёнович предпочитает рассматривать как обман то, что очки открывают ему о мире. Он предпочитает "рассеянный взор" поэта на текучий мир. Но есть риск, что этот "широкий взгляд"15 окажется лишь простой близорукостью, не устраняющей конкретности кулака, который, в любом случае, проломит ему череп. И тогда об оптическом обмане уже не будет речи». Сделаем довольно большой скачок и перейдём к восемнадцатому тексту: «Суд Линча». Едва миновала середина цикла, атмосфера всё мрачнее и мрачнее: «Петров садится на коня и говорит, обращаясь к толпе, речь о том, что будет, если на месте, где находится общественный сад, будет построен американский небоскреб.16 Толпа слушает и, видимо, соглашается. Петров записывает что-то у себя в записной книжечке. Из толпы выделяется человек среднего роста и спрашивает Петрова, что он записал у себя в записной книжечке. Петров отвечает, что это касается только его самого. Человек среднего роста наседает. Слово за слово, и начинается распря. Толпа принимает сторону человека среднего роста, и Петров, спасая свою жизнь, погоняет коня и скрывается за поворотом.17 Толпа волнуется и, за неимением другой жертвы, хватает человека среднего роста и отрывает ему голову. Оторванная голова катится по мостовой и застревает в люке для водостока.18 Толпа, удовлетворив свои страсти, — расходится». И вновь последнее предложение как бы подытоживает сказанное — «толпе» в сущности всё равно, кому «оторвать голову». «Картина мира» полна разных мазков. Кое-какие из них — буквальны. О двадцатом тексте — «Неудачный спектакль» — мы уже говорили в прошлой главе. «Картина» всё сгущается. Двадцать первый текст называется «Тюк!». Если смотреть исключительно на диалог, то мы увидим вполне «житейскую» сцену с узнаваемыми репликами «нормальных людей»:19 «Евдоким Осипович! Я вас прошу: не говорите этого слова "тюк" ...Хорошо, хорошо ...Евдоким Осипович! Вы обещали мне не говорить этого слова "тюк"! ...Хорошо, хорошо, Ольга Петровна! Больше не буду». Разумеется, «тюк» раздаётся после каждого удара «калуна». «Это безобразие! Взрослый пожилой человек и не понимает простой человеческой просьбы! ...Ольга Петровна! Вы можете спокойно продолжать вашу работу. Я больше мешать не буду ...Ну, я прошу вас, я очень прошу вас: дайте мне расколоть хотя бы это полено! ...Колите, конечно колите!» В тексте содержится очевидная интрига: специально ли Евдоким Осипович издевается над Ольгой Петровной,20 есть ли у него на то причины, или же тут что-то ещё? Последняя ремарка по идее призвана разъяснить читателю ситуацию: «Ольга Петровна роняет колун, открывает рот, но ничего не может сказать. Евдоким Осипович встает с кресел, оглядывает Ольгу Петровну с головы до ног и медленно уходит. Ольга Петровна стоит неподвижно с открытым ртом и смотрит на удаляющегося Евдокима Осиповича. Занавес медленно опускается». Ничего не проясняется. Но, видимо, это и неважно. Обратим внимание на самое начало рассказа: «Лето. Письменный стол. Направо дверь. На стене картина. На картине нарисована лошадь, а в зубах у лошади цыган». Этот «мир» — вновь безумен21, и «вменяемые» диалоги лишь оттеняют это. Вот, как в нём выглядит «типовая»22 картина. В таком «мире» глупо интересоваться осмысленными вопросами — они и остаются без ответа... Перейдём теперь к двум рассказам из конца цикла (двадцать пятый и двадцать девятый). Итак, «Охотники». «На охоту поехало шесть человек, а вернулось-то только четыре. Двое-то не вернулись». Здесь образ повествователя явлен не в последнем предложении, а в первом: ничего страшного рассказчик не видит. Наоборот, затейливая история... «Окнов, Козлов, Стрючков и Мотыльков благополучно вернулись домой, а Широков и Каблуков погибли на охоте». Можно подумать, они были на войне. «Окнов целый день ходил потом расстроенный и даже не хотел ни с кем разговаривать. Козлов неотступно ходил следом за Окновым и приставал к нему с различными вопросами, чем и довел Окнова до высшей точки раздражения. Козлов: Хочешь закурить? Окнов: Нет. Козлов: Хочешь, я тебе принесу вон ту вон штуку? Окнов: Нет. Козлов: Может быть, хочешь, я тебе расскажу что нибудь смешное? Окнов: Нет. Козлов: Ну, хочешь пить? У меня вот тут вот есть чай с коньяком». Мы не устаём отмечать, насколько точно изображено Хармсом человеческое поведение. Козлов пресмыкается перед Окновым, и это, как сейчас поймёт читатель, — заискивание перед «сильным», «тем, кто бьёт». «Окнов: Мало того, что я тебя сейчас этим камнем по затылку ударил, я тебе еще оторву ногу». Это неожиданно даже для «опытного» читателя. Вот, оказывается, что скрывается за словами: «довести до высшей точки раздражения различными вопросами». Если бы речь шла не о Хармсе, то по логике повествования Окнов мог просто «вспылить», в крайнем случае — хотя бы сперва пригрозить расправой. Но вместо этого мы узнаём об уже случившемся ударе «камнем по затылку». Мало того, он без предупреждения «анонсирует» отрывание ноги, причём «исправиться» — Козлову не даётся даже шанса. «Зло» настигает мгновенно, и совладать с ним уже невозможно.23 «Стрючков и Мотыльков: Что вы делаете? Что вы делаете?» Тут принято ко всем обращаться на «ты». Поэтому ясно: эти двое делают вид, будто бы на их глазах происходит не изуверство, а просто неподобающее поведение, где виноваты — оба. (Между прочим, они осведомлены, что ноги отрывать — «плохо».) «Козлов: Приподнемите меня с земли. Мотыльков: Ты не волнуйся, рана заживет». Начало исключительной заботы. Первое, о чём спрашивает напуганный24 Козлов: «А где Окнов? Окнов (отрывая Козлову ногу): Я тут, недалеко!» Худший сценарий, естественно, реализуется. «Козлов: Ох, матушки! Сеа-па-си!» Понятно, кому предназначается этот крик о помощи. Но те не просто боятся, но ещё и пытаются сделать вид, словно ничего «такого» не происходит: «Стрючков и Мотыльков: Никак он ему и ногу оторвал! Окнов: Оторвал и бросил ее вон туда». Последовательное поведение изверга. «Стрючков: Это злодейство!» Вот, оказывается, как... Стрючков на секунду решил вспомнить, что он человек — но мгновенно и безвольно весь превращается в страх:25 «Окнов: Что-о? Стрючков: ...Ейство... Окнов: Ка-а-ак? Стрючков: Нь... нь... нь... никак. Козлов: Как же я дойду до дома?» Козлова заботит, не как он теперь будет жить без ноги, а лишь как «он дойдёт до дома».26 Хорошо, что есть друзья, всегда готовые прийти на выручку: «Мотыльков: Не беспокойся, мы тебе приделаем деревяшку. Стрючков: Ты на одной ноге стоять можешь? Козлов: Могу, но не очень-то. Стрючков: Ну мы тебя поддержим. Окнов: Пустите меня к нему! Стрючков: Ой нет, лучше уходи!» Как всё быстро меняется: только что они собирались «поддержать» Козлова, ведь тому и стоять сложно, а теперь они по-дружески советуют убегать на своей ноге куда подальше. «Окнов: Нет пустите!.. Пустите!.. Пусти... — Вот что я хотел сделать! Стрючков и Мотыльков: Какой ужас! Окнов: Ха-ха-ха!» Произошло, видимо, нечто настолько жуткое, о чём нельзя даже написать.27 «Мотыльков: А где же Козлов? Стрючков: Он уполз в кусты! Мотыльков: Козлов, ты тут? Козлов: Шапа..!» Видимо, действительно лучше не знать, что же произошло с Козловым. «Мотыльков: Вот ведь до чего дошел!» Эти снова как ни в чём не бывало. Мотыльков говорит так, словно Козлов сам довёл себя до такого состояния. «Стрючков: Что же с ним делать? Мотыльков: А тут уж ничего с ним не поделаешь». Действительно, теперь — поздно — а что можно было сделать?.. Но нет предела человеческому милосердию: «По моему, его надо просто удавить. Козлов! А, Козлов? Ты меня слышишь? Козлов: Ох, слышу, да плохо». Повезло, что он не оглох, ведь так важно успокоить несчастного... «Мотыльков: Ты, брат, не горюй. Мы сейчас тебя удавим. Постой!..» Судя по последнему возгласу, Козлов своего счастья не осознал и всячески ему противится. А Мотыльков со Стрючковым, словно заботливые врачи, успокаивающе причитают: «Вот... вот... вот... Стрючков: Вот сюда вот ещё! Так, так, так! Ну-ка еще... Ну, теперь готово! Мотыльков: Теперь готово!» Удавили-таки.28 «Окнов: Господи благослови!» Можно увидеть в этом лишь издевательство над людьми, не чуждыми традиции, но совершенно не воспринявшими её смысла. А можно (снова, между прочим, в последнем предложении) — большее. После провожающих заупокойных слов, Окнов, возможно, снова будет «ходить расстроенным». С этого, как мы помним, начинался рассказ (повествователь перед тем бодро поведал, что «Широков и Каблуков погибли на охоте»). Быть может, домой вернётся только один «охотник» — Окнов... Теперь прочтём «Начало очень хорошего летнего дня. Симфония». «Чуть только прокричал петух, Тимофей выскочил из окошка на крышу и напугал всех, кто проходил в это время по улице». Привычное безумие явлено уже в первом предложении. «Крестьянин Харитон остановился, поднял камень и пустил им в Тимофея. Тимофей куда-то исчез. "Вот ловкач!" — закричало человеческое стадо, и некто Зубов разбежался и со всего маху двинулся головой об стену». Комментарии излишни, отметим только, что подобная концентрация разнообразных мерзостей исключительна даже для Хармса. «"Эх!" — вскрикнула баба с флюсом. Но Комаров сделал этой бабе тепель-тапель29, и баба с воем убежала в подворотню».30 «Мимо шел Фетелюшин и посмеивался. К нему подошел Комаров и сказал: "Эй ты, сало!" — и ударил Фетелюшина по животу». Комаров — «тот, кто бьёт» — отличился: он уже успел в максимально короткий срок, походя и просто так «обработать» двоих. «Фетелюшин прислонился к стене и начал икать. Ромашкин плевался сверху из окна, стараясь попасть в Фетелюшина».31 «Тут же невдалеке носатая баба била корытом своего ребенка. А молодая, толстенькая мать терла хорошенькую девочку32 лицом о кирпичную стену. Маленькая собачка, сломав свою тоненькую ножку, валялась на панели. Маленький мальчик ел из плевательницы какую-то гадость».33 Становится всё хуже, ведь теперь в этом ужасе солируют дети. «У бакалейного магазина стояла длинная очередь за сахаром». Хармс наконец вводит характерную деталь из современной ему жизни. Чтобы было понятно: всё происходит здесь. «Бабы громко ругались и толкали друг друга кошелками. Крестьянин Харитон, напившись денатурату, стоял перед бабами с расстегнутыми штанами и произносил нехорошие слова».34 «Таким образом начинался хороший летний день».35 Можно, конечно, усмотреть в последней фразе исключительно сарказм, но уж больно «молодая, толстенькая мать» напоминает лексикон «пришедшего из Госиздата». А потому даже заподозрить в рассказчике (вновь явно обнаружившем себя в последнем предложении) способность к насмешке — было бы непозволительной переоценкой. «Мир» — беспросветен, и для его обитателей36 — это «хороший летний день». Тон бодрый; жизнь кипит... Заметим, что между вторым и предпоследним текстами цикла («Случаи» и «Начало очень хорошего летнего дня») можно увидеть определённое сходство: каждое предложение повествует об одном, а то и нескольких не вполне радужных происшествиях; и там, и там последнее предложение — «резюме» рассказчика о только что сказанном. Да и вообще, эти тексты написаны в одной тональности — так что один рассказ мог бы беспрепятственно следовать за другим. Таким образом, в структуре цикла возникает некое кольцо, впрочем, довольно хрупкое — всё же эти два текста довольно разные. Тем не менее вышеизложенное замечание подвигает поискать в сборнике парные тексты. Постараемся выделить наиболее «надёжные» пары. Невооружённым глазом видно, насколько близки рассказы «История дерущихся» и «Машкин убил Кошкина». Как всегда, скажем о каждом из них несколько слов. Одиннадцатый текст, «История дерущихся», начинается так: «Алексей Алексеевич подмял под себя Андрея Карловича и, набив ему морду, отпустил его. Андрей Карлович, бледный от бешенства,37 кинулся на Алексея Алексеевича и ударил его по зубам». Наконец-то мы узнаем, что же бывает, когда «те, кто бьют», встречаются вместе. «Алексей Алексеевич, не ожидая такого быстрого нападения, повалился на пол, а Андрей Карлович сел на него верхом, вынул у себя изо рта вставную челюсть и так обработал ею Алексея Алексеевича, что Алексей Алексеевич поднялся с полу с совершенно искалеченным лицом и рваной ноздрей. Держась руками за лицо, Алексей Алексеевич убежал». В принципе на этом можно было закончить, но Хармс снова приберёг мысль для последнего предложения: «А Андрей Карлович протер свою вставную челюсть, вставил ее себе в рот, пощелкал зубами и, убедившись, что челюсть пришлась на место, осмотрелся вокруг и, не видя Алексея Алексеевича, пошел его разыскивать». Андрею Карловичу недостаточно того, что он изуродовал Алексея Алексеевича, поэтому он пошёл «его разыскивать» — эти персонажи не могут остановиться (предположительно, до тех пор, пока один не убьёт другого). Но дело не только в этом: Андрею Карловичу чужда даже минимальная брезгливость — хоть что-то человеческое. Изорвав своей вставной челюстью чужое лицо, ему достаточно эту челюсть лишь «протереть», после чего он спокойно вставит её на место. Его интересует только одно — «пришлась ли на место». Теперь можно продолжать «жизнь» — остались ещё незавершённые дела... На подобном основан и двадцать седьмой текст: «Федя Давидович». «Федя долго подкрадывался к маслёнке и наконец, улучив момент, когда жена нагнулась, что бы состричь на ноге ноготь,38 быстро, одним движением вынул пальцем из маслёнки всё масло и сунул его себе в рот. Закрывая маслёнку, Федя нечаянно звякнул крышкой. Жена сейчас же выпрямилась и, увидя пустую маслёнку, указала на нее ножницами и строго сказала: — Масла в маслёнке нет. Где оно? Федя сделал удивленные глаза и, вытянув шею, заглянул в маслёнку. — Это масло у тебя во рту, — сказала жена, показывая ножницами на Федю. Федя отрицательно замотал головой. — Ага, — сказала жена. — Ты молчишь и мотаешь головой, потому что у тебя рот набит маслом. Федя вытаращил глаза и замахал на жену руками, как бы говоря: "Что ты, что ты, ничего подобного!" Но жена сказала: — Ты врешь, открой рот. — Мм, — сказал Федя. — Открой рот, — повторила жена. Федя растопырил пальцы и замычал, как бы говоря: "Ах да, совсем было забыл; сейчас приду", — и встал, собираясь вытти из комнаты. — Стой, — крикнула жена. Но Федя прибавил шагу и скрылся за дверью. Жена кинулась за ним, но около двери остановилась, так как была голой и в таком виде не могла вытти в корридор, где ходили другие жильцы этой квартиры». Повествование наполнено «низким бытом», как всегда негативно сказывающимся на хармсовских персонажах. Но жене ещё далеко до Андрея Карловича — в ней, несмотря на нотки столь ненавистного Хармсу садизма, нечто «человеческое» ещё теплится — для неё неприемлемо предстать голой перед соседями. Что касается Феди, продолжающего галерею интеллигентов: он слаб и жалок. «— Ушел, — сказала жена, садясь на диван. — Вот чорт! А Федя, дойдя по корридору до двери, на которой висела надпись: "Вход категорически воспрещен", открыл эту дверь и вошел в комнату». Читатель чувствует, что на сей раз мотивировки персонажей будут ясны. На надпись можно посмотреть как на завет, сказано: «не заходи!» — но, увы, это не останавливает... Федя явно попал в недоброе место: «Комната, в которую вошел Федя, была узкой и длинной, с окном, занавешанным газетной бумагой». Свету здесь места нет. «В комнате справа у стены стояла грязная ломаная кушетка, а у окна стол, который был сделан из доски, положенной одним концом на ночной столик, а другим на спинку стула. На стене слева висела двойная полка, на которой лежало неопределенно что.39Больше в комнате ничего не было, если не считать лежащего на кушетке человека с бледно-зеленым лицом, одетого в длинный и рваный коричневый сюртук и в черные нанковые штаны, из которых торчали чисто вымытые босые ноги». Сначала в повествовании появляется кушетка, а лишь через предложение замечается, что на ней лежит «человек» (и то, для полноты картины). Да и человек ли это? Слишком уж у него дьявольский облик, к тому же жилище соответствующее.40 «Человек этот не спал и пристально смотрел на вошедшего». Оказывается, всё несколько страшнее, чем описывал незримый автор. Этот «человек», от которого не по себе, не просто где-то спокойно лежит, а «пристально смотрит на вошедшего». «Федя поклонился, шаркнул ножной и, вынув пальцем изо рта масло, показал его лежащему человеку». Заискивающий Федя, несомненно, боится этого «человека». «— Полтора, — сказал хозяин комнаты, не меняя позы. — Маловато, — сказал Федя. — Хватит, — сказал хозяин комнаты. — Ну, ладно, — сказал Федя и, сняв масло с пальца, положил его на полку». Ту самую, где уже «лежало неопределённо что», — Федя, видимо, не один такой. «— За деньгами придешь завтра утром, — сказал хозяин». Хармс уже не добавляет: «...комнаты». «— Ой что вы! — вскричал Федя. — Мне ведь их сейчас нужно. И ведь полтора рубля всего...41 — Пошел вон, — сухо сказал хозяин, и Федя на ципочках выбежал из комнаты, аккуратно прикрыв за собой дверь». Видно, как Федя практически беспрекословно со страхом слушается «хозяина», которому продался. Последнему даже не надо демонстрировать силу. В чём же дело? Быть может, отчасти отгадка в следующем: «хозяина» совершенно не смущает, что масло Федя принёс во рту. Полное отсутствие брезгливости42 подчёркивает «нечеловечность» хозяина, которая так пугает и порабощает Федю... Это было отступление, а теперь обратимся к анонсированному двадцать третьему тексту: «Машкин убил Кошкина». «Товарищ Кошкин танцевал вокруг товарища Машкина. Тов. Машкин следил глазами за тов. Кошкиным. Тов. Кошкин оскорбительно махал руками и противно выворачивал ноги. Тов. Машкин нахмурился. Тов. Кошкин пошевелил животом и притопнул правой ногой». Помимо прочего, с «Историей дерущихся» этот рассказ связан и «авторским обращением» к персонажам (там были отчества, здесь — «товарищ»), совершенно неадекватным их поведению. «Тов. Машкин вскрикнул и кинулся на тов. Кошкина. Тов. Кошкин попробывал убежать, но спотыкнулся и был настигнут тов. Машкиным. Тов. Машкин ударил кулаком по голове тов. Кошкина. Тов. Кошкин вскрикнул и упал на четверинки. Тов. Машкин двинул тов. Кошкина ногой под живот и еще раз ударил его кулаком по затылку. Тов. Кошкин растянулся на полу и умер. Машкин убил Кошкина43».44 Вот теперь-то уже не надо никого «разыскивать». Рассказ «Машкин убил Кошкина» (как текст гораздо более близкий к концу цикла) — усиленный и более буквальный вариант «Истории дерущихся». Здесь уже всё заканчивается убийством. На месте «загадки» последнего предложения читатель находит констатацию: «Машкин убил Кошкина». В связи с «дерущимися» уместно затронуть рассказ «Что теперь продают в магазинах» (двадцать второй текст, предшествующий Машкину и Кошкину). «Коратыгин пришел к Тикакееву и не застал его дома. А Тикакеев в это время был в магазине и покупал там сахар, мясо и огурцы. Коратыгин потолкался возле дверей Тикакеева и собрался уже писать записку, вдруг смотрит, идет сам Тикакеев и несет в руках клеенчатую кошолку. Коратыгин увидал Тикакеева и кричит ему: — А я вас уже целый час жду! — Неправда, — говорит Тикакеев, — я всего 25 минут как из дома». Тикакеев из «бывших». «— Ну, уж этого я не знаю, — сказал Коратыгин, — а только я тут уже целый час. — Не врите! — сказал Тикакеев. — Стыдно врать. — Милостивейший государь!45 — сказал Коратыгин. — Потрудитесь выбирать выражения». Коратыгин из «тех же»... Но монолитность «мира» не нарушается — аристократы на поверку оказываются ничем не лучше Алексея Алексеевича и Андрея Карловича: «— Я считаю... — начал было Тикакеев, но его перебил Коратыгин: — Если вы считаете... — сказал он. Но тут Коратыгина перебил Тикакеев и сказал: — Сам-то ты хорош!». Хармс всё пронзительнее демонстрирует, каковы их подлинные манеры: «Эти слова так взбесили Коратыгина, что он зажал пальцем одну ноздрю, а другой ноздрей сморкнулся в Тикакеева. Тогда Тикакеев выхватил из кошолки самый большой огурец и ударил им Коратыгина по голове. Коратыгин схватился руками за голову, упал и умер.46 Вот какие большие огурцы продают теперь в магазинах!» Рассказчик — глупец. Этот текст — своеобразная манифестация уже не раз отмечавшейся тотальной невозможности увидеть «главное».47 Быть может, нигде Хармс не высказался буквальнее. После всего сказанного совершенно по-новому раскрывается девятнадцатый текст: «Встреча». «Вот однажды один человек пошел на службу, да по дороге встретил другого человека, который, купив польский батон, направлялся к себе во свояси. Вот, собственно, и всё». Последнее предложение воспринимается с неким облегчением. Потому как что обычно происходит в «мире» при встрече двух «людей», мы уже знаем. На этот раз — обошлось...48 «Случай с Петраковым» (десятый текст) и «Сон дразнит человека» (двадцать четвёртый) — другая очевидная пара. «Вот однажды Петраков хотел спать лечь, да лег мимо кровати. Так он об пол ударился, что лежит на полу и встать не может. Вот Петраков собрал последние силы и встал на четверинки. А силы его покинули, и он опять упал на живот и лежит. Лежал Петраков на полу часов пять. Сначала просто так лежал, а потом заснул. Сон подкрепил силы Петракова. Он проснулся совершенно здоровым, встал, прошелся по комнате и лег осторожно на кровать. "Ну, — думает, — теперь посплю". А спать-то уже и не хочется. Ворочается Петраков с боку на бок и никак заснуть не может. Вот, собственно, и всё». Видимо, главная идея рассказа на поверхности: в этом «мире» всё не к месту,49 человек бессилен, жить по собственному плану возможности нет. Это, конечно, всё так, но не надо забывать ещё кое о чём. Герой не просто «не управляет сном» — он даже не в состоянии лечь на кровать. И так и спит на полу. Размышляя о парадоксах, Хармс не забывает обозначить уже привычное читателю безумие. «Усилением» «Случая с Петраковым» служит рассказ «Сон дразнит человека»: «Марков снял сапоги и, вздохнув, лег на диван. Ему хотелось спать, но, как только он закрывал глаза, желание спать моментально проходило. Марков открывал глаза и тянулся рукой за книгой. Но сон опять налетал на него, и, не дотянувшись до книги, Марков ложился и снова закрывал глаза. Но лишь только глаза закрывались, сон улетал опять, и сознание становилось таким ясным, что Марков мог в уме решать алгебраические задачи на уравнения с двумя неизвестными».50 Здесь сон уже окончательно становится проклятием, не дающим жить. «Долго мучился Марков, не зная, что ему делать: спать или бодрствовать?» Герой до сих пор не понял, что от его решения ничего не зависит. «Наконец, измучившись и возненавидев самого себя и свою комнату, Марков надел польто и шляпу, взял в руку трость и вышел на улицу.51 Свежий ветерок успокоил Маркова, ему стало радостнее на душе и захотелось вернуться обратно к себе в комнату». Эти иллюзии налаживания жизни вскоре станут одним из лейтмотивов «Старухи». «Войдя в свою комнату, он почувствовал в теле приятную усталость и захотел спать». Как всё хорошо... Читатель уже практически угадывает следующее предложение: «Но только он лег на диван и закрыл глаза, — сон моментально испарился. С бешенством вскочил Марков с дивана и без шапки и без польто помчался по направлению к Таврическому саду». Мы так и не узнаем, зачем. Во всяком случае, условности он уже оставил... В поиске пар мы обнаруживаем триаду: «Столяр Кушаков» (восьмой текст), «Сон» (двенадцатый) и «Потери» (шестнадцатый). Заметим, «правильную»: с равными интервалами между текстами. «Жил-был столяр. Звали его Кушаков». Послушаем теперь эту «сказку». «Однажды вышел он из дома и пошел в лавочку купить столярного клея. Была оттепель, и на улице было очень скользко». Пока всё в «стиле». «Столяр прошел несколько шагов, поскользнулся, упал и расшиб себе лоб. — Эх! — сказал столяр, встал, пошел в аптеку, купил пластырь и заклеил себе лоб. Но когда он вышел на улицу и сделал несколько шагов, он опять поскользнулся, упал и расшиб себе нос. — Фу! — сказал столяр, пошел в аптеку, купил пластырь и заклеил пластырем себе нос. Потом он опять вышел на улицу, опять поскользнулся, упал и расшиб себе щёку. Пришлось опять пойти в аптеку и заклеить пластырем щёку». В сказках обычно всё повторяется трижды. Но здесь это только зачин. «— Вот что, — сказал столяру аптекарь, — Вы так часто падаете и расшибаетесь, что я советую вам купить пластырей несколько штук. — Нет, — сказал столяр, — больше не упаду!» Снова знакомая нам уверенность в своих силах. «Но когда он вышел на улицу, то опять поскользнулся, упал и расшиб себе подбородок. — Паршивая гололедица! — закричал столяр и опять побежал в аптеку. — Ну вот видите, — сказал аптекарь. — Вот вы опять упали. — Нет! — закричал столяр. — Ничего слышать не хочу! Давайте скорее пластырь!» Отметим, сколь яростно негодует столяр, сейчас нам пригодится это наблюдение. «Аптекарь дал пластырь; столяр заклеил себе подбородок и побежал домой. А дома его не узнали и не пустили в квартиру. — Я столяр Кушаков! — кричал столяр. — Рассказывай! — отвечали из квартиры и заперли дверь на крюк и на цепочку. Столяр Кушаков постоял на лестнице, плюнул и пошел на улицу». «Мир» таков, что человек в нём всё время падает и ранится. И в этом столяр Кушаков не виноват, таковы «правила игры». Но вот что касается его самого... Оказывается, личности у Кушакова не было и до всех этих происшествий, ведь когда нужно хоть как-то себя идентифицировать, ничего кроме «я столяр» он сказать не в состоянии. Выходит, и отличает его от других только — лоб, нос, щека, подбородок. Ныне они заклеены — как теперь признать?.. (Самое время вспомнить «рыжего человека».) Разумеется, Кушаков не способен ничего понять. Он кричит на аптекаря всего лишь из-за резонного предложения впрок запастись пластырями, а на реплику домочадцев, по-настоящему страшную, игнорирующую какую бы то ни было идентичность, реагирует удивительно спокойно: «Столяр Кушаков постоял на лестнице, плюнул52 и пошел на улицу».53 Теперь обратимся к рассказу «Сон»: «Калугин заснул и увидел сон, буд-то он сидит в кустах, а мимо кустов проходит миллиционер. Калугин проснулся, почесал рот и опять заснул, и опять увидел сон, буд-то он идет мимо кустов, а в кустах притаился и сидит миллиционер. Калугин проснулся, подложил под голову газету, чтобы не мочить слюнями подушку...» А вот и привычная бытовая деталь, ёмко характеризующая преимущественно персонажа, не только «мир». «...И опять заснул, и опять увидел сон, буд-то он сидит в кустах, а мимо кустов проходит миллиционер. Калугин проснулся, переменил газету, лег и заснул опять». Игра с перестановкой объектов (на манер «Ивана Тапорыжкина») игрой, а вот главное-то кроется в «газете»... «Заснул и опять увидел сон, будто он идет мимо кустов, а в кустах сидит миллиционер. Тут Калугин проснулся и решил больше не спать, но моментально заснул и увидел сон, буд-то он сидит за миллиционером, а мимо проходят кусты. Калугин закричал и заметался в кровате, но проснуться уже не мог». Дыхание ужаса кочует из текста в текст. Несмотря на некоторое сходство с рассказами «Случай с Петраковым» и «Сон дразнит человека», отличие от них — разительно. Там всё вертится вокруг инверсии (когда не следует, в сон клонит, но лишь стоит лечь — спать уже совсем не захочется). Здесь же сон последовательно и агрессивно поглощает Калугина. «Калугин спал четыре дня и четыре ночи подряд и на пятый день проснулся таким тощим, что сапоги пришлось подвязывать к ногам веревочкой, чтобы они не сваливались.54 В булочной, где Калугин всегда покупал пшеничный хлеб, его не узнали и подсунули ему полуржаной». Видимо, Калугин недалеко ушёл от «столяра Кушакова». Кроме того, только что возник и социальный контекст. «А санитарная комиссия, ходя по квартирам и увидя Калугина, нашла его антисанитарным и никуда не годным и приказала жакту55 выкинуть Калугина вместе с сором. Калугина сложили пополам и выкинули его как сор». Всё правильно: санитарной комиссии положено бороться с антисанитарией. Вот она и борется... Наконец, вершина триады — «Потери». «Андрей Андреевич Мясов купил на рынке фитиль и понес его домой. По дороге Андрей Андреевич потерял фитиль и зашел в магазин купить полтораста грамм полтавской колбасы. Потом Андрей Андреевич зашел в молокосоюз и купил бутылку кефира, потом выпил в ларьке маленькую кружечку хлебного кваса и встал в очередь за газетой. Очередь была довольно длинная, и Андрей Андреевич простоял в очереди не мение двадцати минут, но когда он подходил к газетчику, то газеты перед самым его носом кончились». Это всё прекрасно узнаваемые детали — действие происходит здесь. «Андрей Андреевич потоптался на месте и пошел домой, но по дороге потерял кефир и завернул в булочную, купил французскую булку, но потерял полтавскую колбасу». А вот уже черты знакомого нам «мира». «Тогда Андрей Андреевич пошел прямо домой, но по дороге упал, потерял французскую булку и сломал свои пенснэ».56 Андрей Андреевич потерял уже решительно всё, газету не купил и даже сломал «пенснэ». В некоторой надежде на облегчение он возвращается домой: «Домой Андрей Андреевич пришел очень злой57 и сразу лег спать, но долго не мог заснуть, а когда заснул, то увидел сон: буд-то он потерял зубную щетку и чистит зубы каким-то подсвечником». Итак, если условно выделить три мотива: «потеря идентичности», «ущерб», «сон», то триада обретает соответствующую правильную форму: В «Столяре Кушакове» «ущерб», в конце концов, приводит к «потере идентичности». В рассказе «Сон» к ней же приводит, собственно, сон. Подытожив наблюдения, можно предположить, что сон у Хармса — это сверхреальность; подсознание, свободное от предрассудков и суждений героя.58 В «Потерях» Андрей Андреевич страдает от «ущерба» и пытается избежать реальности, заснув (этакая альтернатива спасения).59 Но и во сне весь этот ужас продолжается, ведь сон — это лишь «усиление» действительности: «...когда заснул, то увидел сон: буд-то он потерял зубную щетку и чистит зубы каким-то подсвечником». Теперь, когда мы уже достаточно познакомились с этим «миром», можно задаться вопросом: а есть ли в нём место возвышенному? Обратимся к, пожалуй, самому смешному рассказу цикла: «Исторический эпизод» (двадцать шестой текст). Оставим за скобками истинное отношение Хармса к Сусанину (а также Пушкину и Гоголю), но кое-какие аспекты всё же уясним. Может показаться, будто Сусанин из «Исторического эпизода» не имеет ничего общего с реальным прототипом, а является пародией60 на советскую истерию вокруг его фигуры. Это не совсем так. «Исторический эпизод» оформлен совсем иначе, нежели предмет предполагаемой пародии. Это не публицистическая заметка и не историческая хроника или воспоминания. Нет, перед нами отчётливо художественное повествование (тут есть и прямая речь, и немыслимая для «архива» степень подробности), потому не верить происходящему в рассказе, всё равно что не верить в разговор Маши Мироновой и Екатерины II.61В этом «мире» тоже был свой Сусанин. И мы о нём сейчас кое-что узнаем. «Иван Иванович Сусанин (то самое историческое лицо, которое положило свою жизнь за царя62 и впоследствии было воспето оперой Глинки63) зашёл однажды в русскую харчевню и, сев за стол, потребовал себе антрекот». Автору важно отдельно указать, что это не какой-то там однофамилец Сусанина, а «то самое историческое лицо». Наверняка неслучайно перевранное отчество, вероятно, с самого начала предостерегает читателя от излишних сопоставлений с Иваном Осиповичем Сусаниным. Речь сейчас не о нём, а о человеке-символе, Сусанине, отвечающем в этом «мире» (реальном, как само искусство) за «героическое». Читатель уже улавливает акцент на «русское» — тема обязывает. «Пока хозяин харчевни жарил антрекот, Иван Иванович закусил свою бороду зубами и задумался; такая у него была привычка». Ясно, что Иван Иванович, попросту говоря — идиот. «Прошло тридцать пять колов времени, и хозяин принес Ивану Ивановичу антрекот на круглой деревянной дощечке». Всё повествование так и пропитано «исконной Русью». Даже исчисление времени, своё, «отечественное».64 «Иван Иванович был голоден и, по обычаю того времени, схватил антрекот руками и начал его есть». Если кому-то кажется, что «мир» стал таким ужасным сейчас, то он ошибается. И раньше, задолго до «советского», всё было точно так же: «Но, торопясь утолить свой голод, Иван Иванович так жадно набросился на антрекот, что забыл вынуть изо рта свою бороду и съел антрекот с куском своей бороды. Вот тут-то и произошла неприятность, так как не прошло и пятнадцати колов времени, как в животе у Ивана Ивановича начались сильные рези. Иван Иванович вскочил из за стола и ринулся на двор. Хозяин крикнул было Ивану Ивановичу: "Зри, ка́ко твоя брада кло́чна !". Но Иван Иванович, не обращая ни на что внимания, выбежал на двор. Тогда боярин Ковшегуб, сидящий в углу харчевни и пьющий сусло, ударил кулаком по столу и вскричал: "Кто есть сей?" А хозяин, низко кланяясь, ответил боярину: "Сие есть наш патриот Иван Иванович Сусанин".65 "Во как!" — сказал боярин, допивая свое сусло. "Не угодно ли рыбки?" — спросил хозяин. "Пошел ты к буо !" — крикнул боярин и пустил в хозяина ковшом». Мы словно слышим: «так — было всегда, и не стоит испытывать иллюзий по поводу прошлого». Исключительно показательна реплика хозяина харчевни: даже он уже в курсе, что Сусанин — «патриот». «Ковш просвистел возле хозяйской головы, вылетел через окно на двор и хватил по зубам сидящего орлом Ивана Ивановича. Иван Иванович схватился рукой за щёку и повалился на бок». Судя по ничтожности Ивана Ивановича, «нашим патриотом» его «назначили». Героического в «мире» нет, но понятие же такое — есть, о нём все осведомлены, так посмотрим же на того, кто его олицетворяет... «Тут справа из сарая выбежал Карп и, перепрыгнув через корыто, в котором среди помой лежала свинья, с криком побежал к воротам. Из харчевни выглянул хозяин. "Чего ты орешь?" — спросил он Карпа. Но Карп, ничего не отвечая, убежал». Россия, с её привычным пейзажем и антуражем... Продолжаем: «Хозяин вышел на двор и увидел Сусанина, лежащего неподвижно на земле. Хозяин подошел поближе и заглянул ему в лицо. Сусанин пристально глядел на хозяина». Иван Иванович, очевидно, принял позу «патриота». «"Так ты жив?" — спросил хозяин. "Жив, да ти́лько страшусь, что меня еще чем ни будь ударят", — сказал Сусанин». Вот Иван Иванович и проговорился — нелегко разыгрывать «нашего патриота». Между тем хозяин, судя по всему, понимает, чего стоит этот «патриот», потому и соответствующе к нему обращается: «"Нет, — сказал хозяин, — не страшись. Это тебя боярин Ковшегуб чуть не убил,66 а теперь он ушедши"». Можно вздохнуть спокойно: «Ну слава Тебе, Боже!67 — сказал Иван Сусанин, поднимаясь с земли. — Я человек храбрый, да ти́лько зря живот покладать не люблю». Иван Иванович, заминая «оговорку», вспоминает слова своей роли и теперь-то в его храбрости никто не сомневается... По мелочам он не разменивается, только «за Родину»... «Вот я приник к земле и ждал: чего дальше будет? Чуть что, я бы на животе до самой Елдыриной слободы бы уполз...» Да, вот это был бы подвиг! Сусанину не удаётся даже умозрительно соответствовать роли — ума-то нет. Можно считать, что перед нами — «мудрый старик». С той лишь разницей, что «мудрым» его, по-видимому, нарекли. Потому в отличие от канонического «старика» (про которого никто не знает, и «могуч» он только в собственных фантазиях) о «патриотизме» Сусанина, небось, наслышана каждая собака. Правда, на поверку, разница оказывается не очень велика. Как был «впечатлён» боярин Ковшегуб, мы уже знаем («Во как!»), а скоро ещё и убедимся в «пиетете» хозяина. Сусанин продолжает: «"Евона как щёку разнесло. Батюшки! Пол бороды отхватило!" "Это у тебя еще и раньше так было", — сказал хозяин. "Как это так раньше? — вскричал патриот Сусанин. — Что же, по твоему, я так с клочной бородой ходил?"» Это возмущение напоминает крик «столяра Кушакова». Действительно, «русского патриота» мало смущает трусливое валяние на земле — но борода!.. Он же как-никак — «патриот»! «"Ходил", — сказал хозяин. "Ах ты, мя́фа", — проговорил Иван Сусанин». Читатель давно ждал, когда же «патриот» «проявит» себя. «Мудрый старик» Сусанин вдруг забыл своё место и повторил участь «одного музыканта»: «Хозяин зажмурил глаза и, размахнувшись, со всего маху звезданул Сусанина по уху. Патриот Сусанин рухнул на землю и замер». Всё же Иван Иванович вспомнил, как надо себя вести. «"Вот тебе! Сам ты мя́фа!" — сказал хозяин и удалился в харчевню». Повествование успокаивается, сказанное подытоживается. И для этого не надо придумывать «новое», достаточно практически «повторить» «старое»: «Несколько колов времени Сусанин лежал на земле и прислушивался, но, не слыша ничего подозрительного, осторожно приподнял голову и осмотрелся. На дворе никого не было, если не считать свиньи, которая, вывалившись из корыта, валялась теперь в грязной луже. Иван Сусанин, озираясь, подобрался к воротам. Ворота, по счастию, были открыты, и патриот Иван Сусанин, извиваясь по земле как червь, пополз по направлению к Елдыриной слободе». Наверное, Хармс не был бы Хармсом, если бы «патриот» действительно туда не пополз... «Вот эпизод из жизни знаменитого исторического лица, которое положило свою жизнь за царя и было впоследствии воспето в опере Глинки». Тут всё как обычно: в последнем предложении проявляется рассказчик, который так же, как и мы, знаком с этой историей. Но его, как всегда, ничего не смущает, и ничто не мешает ему называть Сусанина «патриотом»...68 Продолжая разговор о возвышенном, переходим к двадцать восьмому тексту: «Анегдоты из жизни Пушкина». Здесь может возникнуть желание увидеть пародию на довольно знаменитую в то время книгу Вересаева «Пушкин в жизни» или же подобные тексты. Конечно, читавшие Вересаева, легко увидят параллели между его трудом и хармсовскими «анегдотами». Вот только какие из этого выводы?69 Многие исследователи, в частности И.В. Кондаков, полагают, что Хармс обличает обывательское отношение к Пушкину. Если упрощать, мысль их можно выразить примерно так: подлинно великий Пушкин неадекватно воспринят обывателем (последний к тому же создал целый «пушкинский миф», подчас имеющий малое отношение к поэту), и над этим Хармс издевается.70 Всё это логично, и, наверное, отчасти так, но только не полностью согласуется с хармсовским текстом. В частности, зачем перевраны общеизвестные факты?71 На наш взгляд, отгадка в том, что Хармс намеренно ведёт разговор не о реальном Пушкине, а об образе возникшего в связи с ним возвышенного. Не случайно «анегдоты» следуют практически непосредственно за «Историческим эпизодом». Перед читателем — Пушкин этого «мира», потому «анегдоты»72 рассказываются «совершенно правдиво» — и вновь нет никаких оснований этому не верить... «Пушкин был поэтом и всё что-то писал». Первым же предложением задана тема творчества. Им же она и завершается — дальше будет только о «Пушкине-человеке». Тем самым творчество не только резко выделено, но и «выведено из-под удара».73 «Однажды Жуковский застал его за писанием и громко воскликнул: "Да никако ты писака!" С тех пор Пушкин очень полюбил Жуковского и стал называть его по-приятельски просто Жуковым». Наверное, переставая писать, Пушкин меняется подобно Жуковскому, превращающемуся в «просто Жукова». Теперь перед нами будет исключительно «просто Пушкин». Второй «анегдот»: «Как известно, у Пушкина никогда не росла борода. Пушкин очень этим мучился и всегда завидывал Захарьину, у которого, наоборот, борода росла вполне прилично. "У него — ростет, а у меня — не ростет",74 — частенько говаривал Пушкин, показывая ногтями на Захарьина. И всегда был прав». А вот и знакомый нам знаток-резонёр уже начал давать свои оценки. Пушкин ужасен, но рассказчика, конечно же, ничто не настораживает и не смущает. Что касается самого «анегдота», в нём речь идёт, судя по всему, об «успехе у женщин». Третий «анегдот»: «Однажды Петрушевский сломал свои часы и послал за Пушкиным». Петрушевский, видимо, тоже не очень умён. Сломав часы, он зачем-то посылает за Пушкиным. Наверное, ему надо знать «мнение поэта»... «Пушкин пришел, осмотрел часы Петрушевского и положил их обратно на стул». Пушкин совсем не прочь поучаствовать в этом ритуале и изобразить знатока... «"Что скажешь, брат Пушкин?" — спросил Петрушевский. "Стоп машина", — сказал Пушкин». В этом контексте более бессмысленное замечание представить непросто. Но сказано «значительно», Петрушевский небось остался доволен. Богема... Четвёртый «анегдот»: «Когда Пушкин сломал себе ноги, то стал передвигаться на колесах. Друзья любили дразнить Пушкина и хватали его за эти колеса. Пушкин злился и писал про друзей ругательные стихи. Эти стихи он называл "эрпигармами"75». Так выглядит «искусство» на службе у житейских нужд и страстей. Творчеством это «писание», разумеется, назвать нельзя. Пятый «анегдот» начинается так: «Лето 1829 года Пушкин провел в деревне». Указание на дату вроде предполагает, что будет происходить нечто хоть сколь-нибудь содержательное. Читаем: «Он вставал рано утром, выпивал жбан парного молока и бежал к реке купаться. Выкупавшись в реке, Пушкин ложился на траву и спал до обеда. После обеда Пушкин спал в гамаке». Пожалуй, этот фрагмент наиболее напоминает некоторые мемуары о Пушкине. «При встрече с вонючими мужиками Пушкин кивал им головой и зажимал пальцами свой нос». Зарисовка манер. Попутно возник и образ Отчизны. «А вонючие мужики ломали свои шапки и говорили: "Это ничаво"». В последних двух «анегдотах» видна традиционная для Хармса тенденция к «усилению». Образ Пушкина становится уже совершенно фееричным: «Пушкин любил кидаться камнями. Как увидит камни, так и начнет ими кидаться. Иногда так разойдется, что стоит весь красный, руками машет, камнями кидается, просто ужас!» Вот и рассказчик кокетливо поделился своим бесценным мнением. «Ужас» им, несомненно, не воспринят; это форма речи — не более. «У Пушкина было четыре сына, и все идиоты.76 Один не умел даже сидеть на стуле и все время падал.77 Пушкин-то и сам довольно плохо сидел на стуле.78 Бывало, сплошная умора; сидят они за столом: на одном конце Пушкин все время со стула падает, а на другом конце — его сын. Просто хоть святых вон выноси!» Рассказчика это всё радует: «умора», молодец Пушкин, так держать! Подведём итоги: Пушкин как человек был завистником и любителем женщин (2), псевдозначительным глупцом (3), невоспитанным снобом и праздным лентяем (5), наконец, просто идиотом (6, 7). В этом «мире» никогда не было возвышенных людей (творчество, как мы отмечали, выразительно оставлено за скобками; когда же речь заходит о человеке, говорить «о возвышенном» — совершенно неуместно). И никаких подвигов в «мире» и быть не могло. И не было. Никогда. Вспомним про наши пары рассказов. «Анегдотам из жизни Пушкина» логично сопоставить седьмой текст: «Пушкин и Гоголь». В нём, что неудивительно, тоже есть Пушкин. Более того, здесь, на наш взгляд, речь о том же самом. Действие происходит на сцене (что понятно из структуры текста), поэтому о «настоящих» Пушкине и Гоголе речи снова не идёт. Тем не менее, актёры играют именно Пушкина, и именно Гоголя.79 «Гоголь (падает из за кулис на сцену и смирно лежит)». Уже достойное появление. «Пушкин (выходит, спотыкается об Гоголя и падает): Вот чорт! Никак об Гоголя! Гоголь (поднимаясь): Мерзопакость какая! Отдохнуть не дадут. (Идет, спотыкается об Пушкина и падает) — Никак, об Пушкина спотыкнулся!» И приблизительно так ещё семь раз. Пушкин и Гоголь — мелкие идиоты и ворчуны, не способные даже к элементарным выводам. Они продолжают спотыкаться друг об друга даже за сценой, конца и края этому не видно... Но в сердце этой «драмы» — излюбленный хармсовский мотив невозможности восприятия переносного смысла,80 достигающий тут своего апогея. «Спотыкание» классиков друг о друга (вроде как уместная аллегория в литературной статье81) в «мире» приобретёт буквальный характер. И дело тут не в глупости воспринимающего, не уловившего «тонкости» словесной конструкции — писатели здесь спотыкаются по-настоящему. Пушкин спотыкается об Гоголя, а Гоголь об Пушкина. Оказывается, в «мире» нет не только возвышенных людей — но и возвышенного языка. Никакого переносного смысла — нет. «Пушкин и Гоголь» находится в начале цикла, быть может, поэтому в нём всё туманнее, нежели в «Историческом эпизоде» и «Анегдотах...», где соответствующий приём окончательно «оформится» и будет допускать вполне внятную интерпретацию. Возвышенного в «мире» оказалось немного. А вот есть ли в нём нечто сокрытое? Говоря о «Старухе», мы не раз отмечали, насколько важно для Хармса чудо. Следы его должны быть и в «мире» «Случаев». Пришло время для пятого текста: «Петров и Камаро». На первый взгляд, в фамилии сделана обычная хармсовская «ошибка». Но после слов Петрова в этом возникают сомнения: «Эй, Камаро ! Давай ловить камаров!» Дело в том, что в «мире» есть камары... Нечто необычное, сокрытое. И Камаров имеет непосредственное к ним отношение, на что указывает его фамилия. Но он, подобно чудотворцу, созданному для чудес, но не творящему их, — от этого сокрытого отказывается: «Нет, я к этому ещё не готов; Давай лучше ловить котов!» Судя по ответу, Камаров понимает, о чём идёт речь. Но он оправдывается тем, что «ещё не готов», проще ограничиться привычными «котами»... Продолжая тему, перейдём к тринадцатому тексту: «Математик и Андрей Семенович». «Математик (вынимая из головы шар): Я вынул из головы шар. Я вынул из головы шар. Я вынул из головы шар. Я вынул из головы шар. Андрей Семенович: Положь его обратно. Положь его обратно. Положь его обратно. Положь его обратно. Математик: Нет, не положу! Нет, не положу! Нет, не положу! Нет, не положу! Андрей Семен.: Ну и не клади. Ну и не клади. Ну и не клади. Математик: Вот и не положу! Вот и не положу! Вот и не положу! Андр. Семен.: Ну и ладно. Ну и ладно. Ну и ладно. Математик: Вот я и победил! Вот я и победил! Вот я и победил! Андр. Семен.: Ну победил и успокойся! Математик: Нет, не успокоюсь! Нет, не успокоюсь! Нет, не успокоюсь! Андр. Семен.: Хоть ты и математик, а честное слово, ты не умён. Математик: Нет, умён и знаю очень много! Нет, умён и знаю очень много! Нет, умён и знаю очень много! Андр. Семен.: Много, да только всё ерунду. Математик: Нет, не ерунду! Нет, не ерунду! Нет, не ерунду! Андр. Семен.: Надоело мне с тобой препираться! Математик: Нет, не надоело! Нет, не надоело! Нет, не надоело! (Андрей Семенович досадливо машет рукой и уходит. Математик, постояв минуту, уходит вслед за Андреем Семеновичем). Занавес». На первый взгляд, математик — «идиот». А Андрей Семенович ведёт себя вполне разумно. Вот математик четырежды повторяет: «Я вынул из головы шар». Андрей Семенович подмечает неадекватную манеру общения и, решив подыграть, отвечает в соответствии с ней: «Положь его обратно». И так те же четыре раза. Потом Андрей Семенович повторит одну и ту же реплику «всего лишь» трижды. И математик тоже подхватит эту идею, видимо, подстраиваясь под собеседника. Надо сказать, это будет вершиной его адаптивности. Математик не в состоянии остановиться, он останется верен своей манере, даже когда Андрей Семенович, устав «играть», будет просто бросать короткие реплики. А когда Андрей Семенович уйдёт, математик последует вслед за ним, ведь один он не может... В общем, найти у математика признаки аутизма нетрудно. При первом прочтении может показаться, будто идиот-математик страшно горд своими знаниями, ничего на самом деле не стоящими. Можно было бы легко поверить в эту трактовку, если бы не Андрей Семенович. Уж больно он напоминает встречавшегося во многих текстах резонёра на «твёрдой ноге». Как же он «мастерски» себя ведёт: «Ну победил и успокойся!», «Надоело мне с тобой препираться!». Андрей Семенович твёрдо стоит на земле, поэтому его невозможно смутить. Именно он ведёт диалог снисходительно и свысока — именно ему, а не математику, присуще подлинное самомнение. В этом же так много чести — выглядеть «достойнее» человека «не от мира сего» и вдобавок с отчётливо детскими реакциями. «Хоть ты и математик, а честное слово, ты не умён», хоть знаешь «много, да только всё ерунду». Андрей Семенович обладает ещё и правом экспертной оценки... Но «не умён-то» как раз он, ведь ему даже не удалось распознать в собеседнике ребёнка. Практически исключено, чтобы Хармс был на стороне такого персонажа, скорее ему близок математик.82 На наш взгляд, отгадка находится в первой же ремарке: в ней сказано, что математик вынимает из головы шар. Можно сказать, он совершил чудо, символом которого в данном случае выступает это загадочное действие. У читателя есть определённая уверенность, ведь не только математик говорит о вынутом из головы шаре — об этом повествует сама ремарка! Теперь можно по-новому взглянуть на знакомый диалог: «Я совершил чудо. Я совершил чудо. ...Ну и ладно. Ну и ладно... Нет, не ладно!» и так далее. Андрей Семенович, если и видит чудо (формально), то уж точно ему нет до него дела. При этом сам Андрей Семенович, судя по тексту, ничего из себя не представляет.83 Математик, конечно, «странен» и вряд ли «приспособлен к жизни», зато доступ к сокрытому — открыт именно ему.84 Но это ещё далеко не всё. «Макаров и Петерсен. № 385», семнадцатый текст. «Макаров: Тут, в этой книге, написано о наших желаниях и об исполнении их. Прочти эту книгу, и ты поймешь, как суетны наши желания. Ты также поймешь, как легко исполнить желание другого и как трудно исполнить желание свое. Петерсен: Ты что-то заговорил больно торжественно. Так говорят вожди индейцев». Слова Макарова сразу «обращают на себя внимание». Ведь у Хармса «серьёзное» (будь то «трактаты» или речи «резонёра») почти всегда травестируется (речь сейчас не о дневниках, где среди прочего немало сокровенного). Тем удивительнее, что мы практически солидаризируемся с репликой хармсовского персонажа — Макарова. Она, действительно, несколько «торжественна», но это, скорее, наивность и простодушная восторженность, а не пафос и лицемерие (как это бывает обычно). Петерсен настроен скептически,86 ситуация уже начинает напоминать диалог математика и Андрея Семеновича. Но на этот раз «авторская позиция» выразится намного отчётливее... «Макаров: Эта книга такова, что говорить о ней надо возвышенно87. Даже думая о ней, я снимаю шапку. Петерсен: А руки моешь, прежде чем коснуться этой книги?» Речь Макарова всё более настораживает,88 но нельзя не отметить его доверчивости — он всё ещё не замечает издевательств Петерсена (пока всё более напоминая математика): «Макаров: Да, и руки надо мыть. Петерсен: Ты и ноги, на всякий случай, вымыл бы! Макаров: Это неостроумно и грубо». Петерсен окончательно оформляется как «циник на твёрдой ноге», а Макаров наконец начинает осознавать насмешку (тем самым отдаляясь от математика и приближаясь к лицам с «ненарушенной эмоциональной сферой»). Но и нигилистам не чуждо праздное любопытство: «Петерсен: Да что же это за книга? Макаров: Название этой книги таинственно... Петерсен: Хи-хи-хи!» Насмешка усугубляется... До наказания Петерсена осталось мгновение: «Макаров: Называется эта книга МАЛГИЛ». Лишь только прозвучало название книги, как тут же «(Петерсен исчезает). Макаров: Господи!89 Что же это такое? Петерсен! Голос Петерсена: Что случилось? Макаров! Где я? Макаров: Где ты? Я тебя не вижу! Голос Петерсена: А ты где? Я тоже тебя не вижу!.. Что это за шары?» Несмотря на то что Макаров про сокрытое читал, он в таком же недоумении. Не он сотворил такое с Петерсеном, а книга. «Макаров: Что же делать? Петерсен, ты слышишь меня? Голос Петерсена: Слышу! Но что такое случилось? И что это за шары? Макаров: Ты можешь двигаться? Голос Петерсена: Макаров! Ты видишь эти шары? Макаров: Какие шары? Голос Петерсена: Пустите!.. Пустите меня!.. Макаров!..» Петерсен попал явно не в райские кущи: там так не кричат. С ним, очевидно, что-то происходит. Макаров вдруг понимает, что если и можно найти какие-то отгадки, то только в книге: «(Тихо. Макаров стоит в ужасе,90 потом хватает книгу и раскрывает ее). Макаров (читает): "...Постепенно человек теряет свою форму и становится шаром. И, став шаром, человек утрачивает все свои желания".91Занавес». В книге сказано, что человек становится шаром, но постепенно. Петерсен ни во что не верил и, видимо, ничего не желал замечать. Но ему всё равно это продемонстрировали, превратив в шар мгновенно.92 Что оказалось болезненно... Зато заметно. Петерсену не достаточно было тонких намёков, его бы удовлетворили только грубые доказательства — он их получил.93В общем, не зря призывалось о «МАЛГИЛЕ» «говорить возвышенно». Быть может, что-то возвышенное где-то всё-таки есть? Возможно, и есть. Но в любом случае — оно сокрыто. Таким образом, просматривается парность текстов: «Математик и Андрей Семенович» — «Макаров и Петерсен». Пусть в отличие от прошлых пар она и не столь очевидна, но от этого не менее «надёжна». Оба текста оформлены как пьеса. Математик и Макаров имеют представления о сокрытом (математик даже способен с ним взаимодействовать — совершить чудо), а Андрей Семенович и Петерсен насмешливо это игнорируют. Но сокрытое (которое и там, и там кодируется шаром) отнюдь не олицетворение «блага».94 И если Андрей Семенович может спокойно и дальше пребывать в своём неведении, то Петерсен с потусторонней силой познакомился непосредственно. Тему чуда продолжает девятый текст: «Сундук». «Человек с тонкой шеей забрался в сундук, закрыл за собой крышку и начал задыхаться. — Вот, — говорил, задыхаясь, человек с тонкой шеей, — я задыхаюсь в сундуке, потому что у меня тонкая шея. Крышка сундука закрыта и не пускает ко мне воздуха.95 Я буду задыхаться, но крышку сундука все равно не открою. Постепенно я буду умирать. Я увижу борьбу жизни и смерти. Бой произойдет неестественный, при равных шансах, потому что естественно побеждает смерть, а жизнь, обреченная на смерть, только тщетно борется с врагом, до последней минуты не теряя напрасной надежды». Как тут не узнать «чинаря»... «Человек с тонкой шеей» наконец-то нашёл достойное занятие — испытать судьбу, закрывшись в сундуке... «В этой же борьбе, которая произойдет сейчас, жизнь будет знать способ своей победы: для этого жизни надо заставить мои руки открыть крышку сундука. Посмотрим: кто кого?» Как же хорошо он всё рассчитал... «Только вот ужасно пахнет нафталином. Если победит жизнь, я буду вещи в сундуке пересыпать махоркой...» Всё тот же знакомый приём «несоответствия»: речь, так сказать, «о жизни и смерти», но «только вот ужасно пахнет нафталином»... Изыскания в «вопросах бытия» неизбежно натыкаются на «житейское», что их совершенно обесценивает. Человек — раб быта, и никакое «чинарство», увы, ему вырваться не поможет. (Что делать — объяснено в «Старухе»; впрочем, не только в ней...) «Вот началось: я больше не могу дышать. Я погиб, это ясно! Мне уже нет спасения! И ничего возвышенного нет в моей голове». Да, если в голове нет возвышенного, это уже можно считать — смерть. «Я задыхаюсь!.. Ой! Что же это такое? Сейчас что то произошло, но я не могу понять, что именно. Я что то видел или что то слышал...» Как и в «Старухе», в этом можно видеть галлюцинации, а можно и нечто большее... «Ой! Опять что то произошло! Боже мой! Мне нечем дышать. Я, кажется, умираю... А это еще что такое? Почему я пою? Кажется, у меня болит шея... Но где же сундук? Почему я вижу всё, что находится у меня в комнате? Да, никак, я лежу на полу! А где же сундук? Человек с тонкой шеей поднялся с пола и посмотрел кругом. Сундука нигде не было. На стульях и на кровате лежали вещи, вынутые из сундука, а сундука нигде не было. Человек с тонкой шеей сказал: — Значит, жизнь победила смерть неизвестным для меня способом96». Судя по всему, произошло чудо. Сундук пропал, и рассказчик «неизвестным способом» спасся. Но непонятно, осознал ли он это чудо — задумался ли над «главным» — только что явившемся ему? Или же просто в «борьбе победила жизнь»?.. Судя по общему настроению «Случаев», скорее, второй вариант.97 Даже в беспросветном «мире» есть место чуду, только дела до него никому нет... Теперь незатронутых нами «случаев» практически не осталось. Цикл завершается крайне мрачным текстом: «Пакин и Ракукин». «— Ну ты, не очень-то фрякай! — сказал Пакин Ракукину». Знакомая жизненная сцена. Пакину даже не нужно бить Ракукина, чтобы властвовать.98 Ведь абсолютно достаточно ясности: удар будет нанесён при первой необходимости. «Ракукин сморщил нос и недоброжелательно посмотрел на Пакина. — Чего глядишь? Не узнал? — спросил Пакин. Ракукин пожевал губами и, с возмущением повернувшись на своем вертящемся кресле, стал смотреть в другую сторону». «Мудрый старик», рискнувший не узнать «брата». Ракукин в своей беспомощной злобе мерзок не меньше Пакина. Как уже не раз встречавшиеся нам персонажи, Ракукин изображает мнимое достоинство, пытаясь скорчить «хорошую мину». Но, как всегда, даже это не выходит: «Пакин побарабанил пальцами по своему колену и сказал: — Вот дурак! Хорошо бы его по затылку палкой хлопнуть. Ракукин встал и пошел из комнаты, но Пакин быстро вскочил, догнал Ракукина и сказал...». Шансов уйти нет. «— Постой! Куда помчался? Лучше сядь, и я тебе покажу кое что». Совершенно реалистичные реплики и интонации. «Ракукин остановился и недоверчиво посмотрел на Пакина». Ракукин из последних сил делает вид, что не всё безнадёжно. Не в его ситуации изображать «недоверие». «— Что, не веришь? — спросил Пакин. — Верю, — сказал Ракукин. — Тогда садись вот сюда, в это кресло, — сказал Пакин. И Ракукин сел обратно в свое вертящееся кресло». Этот кошмар происходит не где-то в подворотне, а там, где Ракукин вроде бы должен чувствовать себя в безопасности — там, где стоит его, вертящееся кресло. От этого ещё страшнее. «— Ну вот, — сказал Пакин, — чего сидишь в кресле как дурак? Ракукин подвигал ногами и быстро замигал глазами. — Не мигай, — сказал Пакин». Вот и началось. «Ракукин перестал мигать глазами и, сгорбившись, втянул голову в плечи. — Сиди прямо, — сказал Пакин. Ракукин, продолжая сидеть сгорбившись, выпятил живот и вытянул шею. — Эх, — сказал Пакин, — так бы и шлепнул тебя по подрыльнику!» Ракукин изо всех сил старается выполнить «указания»: «Ракукин икнул, надул щеки и потом осторожно выпустил воздух через ноздри. — Ну ты, не фрякай! — сказал Пакин Ракукину». Начало текста воспроизведено практически дословно — возможно, эта экзекуция длится намного дольше, чем мы о ней читаем... «Ракукин еще больше вытянул шею и опять быстро-быстро замигал глазами. Пакин сказал: — Если ты, Ракукин, сейчас не перестанешь мигать, я тебя ударю ногой по грудям. Ракукин, что бы не мигать, скривил челюсти и еще больше вытянул шею и закинул назад голову. — Фу, какой мерзостный у тебя вид, — сказал Пакин. — Морда как у курицы, шея синяя, просто гадость!» А Пакин, оказывается, «эстет»; вот что им движет... «В это время голова Ракукина закидывалась назад все дальше и дальше и наконец, потеряв напряжение, свалилась на спину. — Что за чорт! — воскликнул Пакин. — Это что еще за фокус?» Пакин уже готов разобраться с фокусником Ракукиным, но... «Если смотреть от Пакина на Ракукина, то можно было подумать, что Ракукин сидит вовсе без головы. Кадык Ракукина торчал в верх. Невольно хотелось думать, что это нос». Можно предположить, что наш цикл закольцовывается. Вот он, человек «вовсе без головы» (кадык которого «невольно» хочется принять за нос). Только в первом тексте просто сказано, что человека нет, а в последнем показано, как же именно его «не стало»... Его по большому счёту и не было, о чём также напоминает весь сборник в целом (и особенно ярко — «столяр Кушаков»). Если в «прологе» был «вопрос», то в «эпилоге» — «ответ»... «— Эй, Ракукин! — сказал Пакин. Ракукин молчал. — Ракукин! — повторил Пакин. Ракукин не отвечал и продолжал сидеть без движения. — Так, — сказал Пакин. — Подох Ракукин». Обстоятельная констатация. Финальный текст цикла, разумеется, оканчивается наихудшим образом — нелепой, но вместе с тем совершенно закономерной смертью: Ракукин умер от страха. Можно было бы ожидать, что Пакин оторопеет или хотя бы испугается «невольного» убийства, но этого, конечно же, не происходит. Хотя: «Пакин перекрестился и на ципочках вышел из комнаты». Одного такого «набожного» мы уже встречали — Окнов. «Минут четырнадцать спустя из тела Ракукина вылезла маленькая душа и злобно посмотрела на то место, где недавно сидел Пакин». Злобная «маленькая душа» Ракукина даже после смерти, когда уж точно стоило бы позаботиться о другом, всё ещё полна ничтожной ненависти к Пакину. «Но тут из за шкапа вышла высокая фигура ангела смерти и, взяв за руку ракукинскую душу, повела ее куда-то, прямо сквозь дома и стены. Ракукинская душа бежала за ангелом смерти, поминутно злобно оглядываясь». И прохождение сквозь стены тоже ничуть не «отвлекает» Ракукина. Его дух как был злобным ничтожеством, так им и остался. «Но вот ангел смерти поддал ходу, и ракукинская душа, подпрыгивая и спотыкаясь, исчезла вдали за поворотом». Даже его бесплотная душа спотыкается, не успевая за ангелом. Ракукин обречён — надежд на спасение — немного. Из этого жуткого «мира» — выхода нет, даже после смерти. Цикл завершён. Сделав столь оптимистичный вывод, всё же продолжим наш разговор. Известно, что «Случаи» состоят из рассказов, написанных в разное время, и, скорее всего, изначально не связанных друг с другом. Тем важнее попытаться понять, почему Хармс, не будучи равнодушным к вопросам структуры и композиции,99 расположил тексты именно в таком порядке (а один из них, «Происшествие на улице», он и вовсе удалил). Попробуем привлечь соображения наглядности: Сделаем некоторые пояснения. Как мы уже не раз замечали, атмосфера цикла постепенно накаляется. Если вначале некоторые высказывания были опосредованы и оставляли хотя бы надежду на лучшее, то к концу они «эволюционировали» до буквальных и безысходных. Эту же тенденцию (которую мы символически обозначили стрелкой) выявляет простое перечисление текстов, зиждущихся на насилии. Нагнетание к концу очевидно. Кроме того, схема не просто выделяет те восемь рассказов, соответствующая парность которых кажется нам безоговорочной,100она ещё и демонстрирует их необычное положение — каждая пара строго вложена в другую, наподобие своеобразной «матрёшки». Именно это обстоятельство заставляет взглянуть на самый центр цикла совершенно по-особому...101 «Четыре иллюстрации того, как новая идея огорашивает человека, к ней не подготовленного». «I Писатель: Я писатель. Читатель: А по-моему, ты г...о! (Писатель стоит несколько минут потрясенный этой новой идеей и падает замертво. Его выносят)». Вроде как буквальная «иллюстрация» заглавия текста. Писателя так «потрясает» невероятная мысль, что он, подобно Мышину, падает; к тому же замертво. «II Художник: Я художник. Рабочий: А по-моему, ты г...о! (Художник тут же побелел как полотно, И как тростинка закачался, И неожиданно скончался, Его выносят)». Как бы забавная ситуация, да ещё и в уникальной для цикла стихотворно-игривой форме102. Но не всё так весело: художника оценивает рабочий. Это совсем не «читатель», которому положено оценивать «писателя». А если ещё вспомнить, что «искусство принадлежит народу», весёлого станет ещё меньше. «III Композитор: Я композитор. Ваня Рублёв: А по-моему, ты г...о! (Композитор, тяжело дыша, так и осел. Его неожиданно выносят)». Всё становится хуже. Рабочий — хотя бы какой-то «статус». Теперь же в роли эксперта выступает просто Ваня Рублёв — «человек из народа». К тому же художник умирал «ненатурально» («И как тростинка закачался, И неожиданно скончался»), а композитор «осел» совершенно реалистично — легковесность исчезла моментально... Сначала вроде бы хочется обвинить писателя, художника, композитора в резонёрстве, но потом вспоминается математик (вначале ошибочно воспринимавшийся как гордец, ничего из себя не представляющий). В конце концов, много ли плохого в том, что композитор называет себя композитором? Во всяком случае, «реакция» совершенно неадекватна. А если вспомнить о манерах, то и вовсе гнусна. «IV Химик: Я химик. Физик: А по-моему, ты г...о! (Химик не сказал больше ни слова и тяжело рухнул на пол)». «Тяжесть» последнего предложения обрушилась и на читателя. Облик водевиля оказался обманчивым... — смешного, в итоге, мало. Как ни странно, в самом этом тексте тоже можно выделить пары. Первая иллюстрация соотносится с четвёртой, а вторая с третьей. В одной паре «оппоненты», можно сказать, соответствуют друг другу («писатель — читатель», «химик — физик»103), а в другой — нет («художник — рабочий», «композитор — Ваня Рублёв»). Помимо этого, можно увидеть связь и соответствующих ремарок. Первая и четвёртая: «Писатель стоит несколько минут потрясенный этой новой идеей и падает замертво...», «Химик не сказал больше ни слова и тяжело рухнул на пол». А во второй и третьей ремарках — происходят «неожиданности» («неожиданно скончался», «неожиданно выносят»). В общем, если изобразить эти пары, то получится уже знакомая структура, совпадающая со структурой всего цикла:104 Итак, в самом центре цикла обнаруживается «ключ» к его «прочтению».105 Возникает желание узнать, что же находится на месте знака вопроса. «Молодой человек, удививший сторожа».106Это беспрецедентный для Хармса рассказ. В нём с лихвой явлена мерзость «мира» (за которую отвечает сторож), но интонация повествования — светлая. Ведь Хармс воплощает тут самое сокровенное — облик, которым он мечтал обладать в жизни.107 «— Ишь ты! — сказал сторож, рассматривая муху. — Ведь если помазать ее столярным клеем, то ей, пожалуй, и конец придет. Вот ведь история! От простого клея!» Перед нами, можно сказать, тот самый хармсовский сторож-дворник, давно ставший нарицательным... «— Эй ты, леший! — окрикнул сторожа молодой человек в желтых перчатках108». Давно, видимо, автору хотелось назвать его своим именем. «Сторож сразу же понял, что это обращаются к нему, но продолжал смотреть на муху. — Не тебе, что ли, говорят? — крикнул опять молодой человек. — Скотина! Сторож раздавил муху пальцем и, не поворачивая головы к молодому человеку, сказал: — А ты чего, срамник, орешь-то? Я и так слышу. Нечего орать-то!» Сторож, словно Ракукин на «своем вертящемся кресле», решил, «не поворачивая головы», внешне игнорировать собеседника. Но «молодой человек» — не Пакин, он разыграет куда более высокоорганизованное «представление». «Молодой человек почистил перчатками свои брюки и деликатным голосом спросил: — Скажите, дедушка, как тут пройти на небо?» В этом фрагменте проявился весь Хармс — его представления о внешнем виде и манерах, его эпатаж и его мечта. «Молодой человек» вдруг спросил сторожа о «главном», о небе, о том, что сознанию сторожа бесконечно чуждо и о чём он никогда не слышал. Но, несмотря на свою «непрошибаемость», сторож всё же сбит с толку: «Сторож посмотрел на молодого человека, прищурил один глаз, потом прищурил другой, потом почесал себе бородку, еще раз посмотрел на молодого человека и сказал: — Ну, нечего тут задерживаться, проходите мимо». Сколько раз дворники и прочие торжествовали в этом «мире», но Хармс, наконец, вспомнил «о равновесии». Всё же есть нечто, способное поставить что угодно на свои места. И «молодой человек» этим нечто владеет. «— Извините, — сказал молодой человек, — ведь я по срочному делу. Там для меня уже и комната приготовлена. — Ладно, — сказал сторож, — покажи билет». Сторож пытается напрячь свои примитивные мозги: раз есть «комната», стало быть, должен быть и «билет». «— Билет не у меня; они говорили, что меня и так пропустят, — сказал молодой человек,109 заглядывая в лицо сторожу. — Ишь ты! — сказал сторож». Судя по всему, это единственная реакция сторожа на все события. «— Так как же? — спросил молодой человек. — Пропустите?» «Молодой человек» никак не оставит сторожа. «— Ладно, ладно, — сказал сторож. — Идите». Сторож уже в который раз пытается спровадить странного собеседника: хоть и нет у того билета — пусть уже идёт куда хочет (свою «власть» тут продемонстрировать не выйдет). Но «молодой человек» и не думает отступать: «— А как пройти-то? Куда? — спросил молодой человек. — Ведь я и дороги-то не знаю». Конечно же не знает, ведь буквальной дороги, единственно доступной пониманию сторожа, и нет. Сторож вконец запутался и от безысходности возвращается к началу: «— Вам куда нужно? — спросил сторож, делая строгое лицо. Молодой человек прикрыл рот ладонью и очень тихо сказал: — На небо!» Вершина лишь отчасти насмешливого диалога. «Сторож наклонился вперед, подвинул правую ногу, чтобы встать потверже,110 пристально посмотрел на молодого человека и сурово спросил: — Ты чего? Ваньку валяешь?» Вполне достаточно, «представление наше» (длиною, собственно, в жизнь) — «кончается». «Молодой человек улыбнулся, поднял руку в желтой перчатке, помахал ею над головой и вдруг исчез.111Сторож понюхал воздух. В воздухе пахло жжеными перьями». Не ангел ли забрал героя? Это чудо — спасительное. «— Ишь ты! — сказал сторож, распахнул куртку, почесал себе живот, плюнул в то место, где стоял молодой человек, и медленно пошел в свою сторожку».112 Казалось бы, сторожа «пронять» невозможно и, на первый взгляд, он поражён примерно столь же, как если бы мухе пришёл конец от столярного клея. Но он всё-таки «удивился», о чём впрямую говорит название текста — «молодому человеку» удалось и это... Как мы отметили на схеме, в двух «начальных» рассказах цикла повествование ведётся от первого лица (причём в «Сонете» даже угадываются реалии хармсовской жизни). Пускай, рассказчики тех текстов крайне далеки от самого Хармса, но, быть может, автор хотел показать, что и сам он — житель этого «мира». А просвета в нём нет и никогда не будет. Он становится тем страшнее, чем пристальнее в него вглядываешься. И нет ничего хуже повторения судьбы жалкого Ракукина, безвольно поддавшегося адскому закону этого «мира». Но у финального текста есть прямая, центральная антитеза — «Молодой человек, удививший сторожа».113 И отсюда — можно «пройти на небо»... Наверное, на это и стоит надеяться. Удивительно, но два таких разных, самых масштабных произведения Даниила Хармса — «Старуха» и «Случаи» — написаны, в сущности, об одном и том же... Примечания1. «Голубой тетрадью» исследователи окрестили сборник текстов, записанных Хармсом «в тетрадь в твёрдой обложке, обтянутой голубым муаром». Возможно, Хармс хотел подчеркнуть как бы случайность названия текста, повествующего о том, чего нет. Рассказ этот, как отмечалось неоднократно, назван по цвету тетради, куда был когда-то записан, а также в соответствии с обстоятельством, что этот текст был там десятым. «Случай»... 2. Для многих этот рассказ занимает центральное место в понимании «философии Хармса». Ведь тут есть и мотив «потерь», и мотив «несуществования», и мотив «невозможности что-либо сказать». К тому же, согласно В. Сажину, слева от текста стоит помета: «Против Канта», что даёт право воспринимать рассказ как «философскую реплику». Нам на этом сейчас останавливаться не хочется, поскольку эта помета сделана только в «Голубой тетради», когда же Хармс набело переписывал текст в свой сборник — он её опустил. 3. Под «миром» (в кавычках) мы понимаем мир, явленный в хармсовских текстах. А то, насколько он похож на «нашу» реальность, — остаётся на усмотрение читателя. Размышляя об этом, стоит особо присмотреться к обилию в текстах реалистических деталей... 4. В «Голубой тетради № 10» всё ещё относительно мягко, это первый текст, тут рассказчик просто довольно странен... 5. «Случай» не раз упоминался нами и в главе о «Старухе» (в частности: «Глупый не может выделить существенное от случайного»; а также момент обсуждения роли «какого-то штарика»). Не лишним будет вспомнить и определение Пушкина: «случай», есть «мощное, мгновенное орудие провидения». 6. Страшно представить, как ведёт себя этот «сумасшедший». Ведь жена Спиридонова в восприятии повествователя — «нормальная»... 7. Тем самым в этом рассказе присутствуют всё те же мотивы: и «невосприятия» (осведомлён о сумасшествии, но сам безумен), и «невозможности выделения главного» (важно не то, что умерли, а то, как жили), а также ключевой роли последнего предложения. 8. Видимо, Хармсу хотелось высказать мысль как можно более выразительно. Повествование как бы подготавливает читателя, а затем следует предложение, в некотором роде отражающее весь смысл. В «Старухе» это была фраза: «А когда одна храбрая сиделка ударила покойника по спине табуреткой, то он укусил эту сиделку за ногу, и она вскоре умерла от заражения трупным ядом». (Характерно, как «собственные мысли» предваряли своё повествование: «Бывают, в этом смысле, забавные случаи»... «Мир» — всё тот же...) 9. Можно провести ещё одну параллель между рассказчиками «Вываливающихся старух» и «Сонета». Первый смог досчитать до шести. А в «Сонете» выясняется, что дальше-то рассказчик считать не умеет. 10. В этом рассказе первое предложение перекликается с последним (вновь ключевым!) — «случай»-то окажется совсем в другом. Но кого же удивляет сломавший обе челюсти ребёнок?.. 11. Обратим внимание на вполне житейскую интонацию, делающую повествование ещё более зловещим. 12. Это рассказчика не удивляет. Числа куда важнее... Не замечает повествователь и другого: кассирша, в каком-то смысле олицетворяющая арифметический счёт, видимо, давно смирилась с незнанием числового порядка — отсюда и её «грустная улыбка». Скорее всего, дело не в забывчивости рассказчика, просто в «мире» никогда не было известно, что же идёт раньше, 7 или 8. 13. Не так уж плохо у рассказчика с формальной логикой — не надо об этом забывать. 14. Мы ещё раз убеждаемся в том, что крайне неосторожно видеть у Хармса лишь абсурд. Едва ли не всё у него «не просто так», а потому имеет смысл подробно анализировать детали и структуру его текстов. Всего одно слово «сонет» позволяет сделать предположение о форме — и оно подтверждается. Числовая тематика располагает к подсчётам — вознаграждаются и они (выходит, текст о невозможности счёта досконально просчитан — столь любимая «чинарями» инверсия, на этот раз «уместная»). Как и положено, подсказок может быть мало, но тем не менее их достаточно. 15. Имеется в виду «расширенное видение» Матюшина. Об этом, а также о «текучести» и многом другом можно прочитать у Жаккара. 16. Снова «необычная» картина: человек на коне перед толпой рассуждает о небоскрёбе. 17. Петров довольно загадочен. Он может добиться (пусть и ненадолго) расположения толпы, он старается сохранить достоинство, и он имеет возможность скрыться от расправы (попутно обнаруживая роль, казалось бы, нелепого коня — видимо, в отличие от Семён Семёновича, иллюзий у Петрова не было с самого начала). Смысл его речи читатель не может даже предположить (хорош ли небоскрёб на месте сада, плох ли?), а демонстративное записывание в записную книжку вообще напоминает хармсовский эпатаж. Всё это выделяет его из этого «мира». Тем не менее мы не берёмся «дешифровать» образ Петрова, поскольку пока не видим в тексте достаточных для того оснований. 18. Ещё раз отметим, насколько точно Хармс воспроизводит «бытовые» детали, не давая забыть, где мы находимся. Кстати, если в «Оптическом обмане» насилие имело потенциальный характер, то здесь оно получило ожидаемое воплощение — и «мало не показалось». Впрочем, это случилось ещё раньше — в «Истории дерущихся» (одиннадцатый «случай»), разговор о которой впереди. 19. Хармс снова попутно издевается над мещанством, присущим, как известно, представителям любых сословий: Евдоким Осипович-то «сидит в креслах». 20. Скорее всего, он вполне отдаёт отчёт своим действиям: «Вы можете спокойно продолжать вашу работу. Я больше мешать не буду». Сочетание этого совершенно адекватного и в данном случае иезуитского тона позволяет угадать в Евдокиме Осиповиче уже не раз встречавшегося у Хармса изощрённого «садиста». Среди них, к примеру, и хармсовские «доктора» («Рыцари», «Всестороннее исследование»), что, однако, — тема отдельного рассмотрения. 21. Этому, конечно, есть и другие подтверждения. К примеру, дрова колуном колет — Ольга Петровна, да ещё и в пенсне, которое она, с упорством, «достойным лучшего применения», поправляет после каждого удара. 22. Вспомним, что в деревенских домах (где, предположительно, и происходит действие) обычно висят незатейливые полотна в стиле, близком к «классическому». 23. Единственный шанс — быть бдительным с самого начала, подобно Петрову, заранее севшего на коня. Козлов же, прекрасно зная, с кем имеет дело, — выбрал свою участь сам. 24. Мы так подробно разбираем очевидные мотивации, чтобы подчеркнуть: персонажи Хармса не схематические фигуры, а люди — как это ни печально. 25. Подобно няньке из «Воспитания», вдруг заявившей, что «всякому человеку есть нужно». «Нянька было на дыбы, но мотрос стегнул её палкой и нянька стихла». 26. Прочитав Хармса, любой поймёт, что же всё-таки значит «не видеть главного за второстепенным». (Вот и заглавие текста направлено на это же — перед нами те ещё «охотники»...) Мы стараемся показать тяготение Хармса к одним и тем же приёмам. Зная о них, возможно, легче воспринимать его тексты. По крайне мере, они перестают напоминать заумные ребусы. 27. Хармс всегда виртуозно обращается с читательским воображением. Вот и здесь, известный «кинематографический» приём: лишь обозначить нечто страшное — сознание всё довершит само. Таинственное усиливает ужас... 28. Как бы ни был страшен Окнов — Козлова он всё же не убил. Но и на это — нашлись «охотники»... Тем самым ужасны все действующие лица. Вообще, в затронутых до сих пор рассказах цикла ничего плохого нельзя сказать разве что о Петрове и «маленькой девочке»... 29. Что это — можно только догадываться... Но кое-что мы знаем: это нечто, от чего «с воем убегают в подворотню». Тот самый «кинематографический» приём, от которого только страшнее. 30. Около названия рассказа стоит приписка: «Симфония». Памятуя «Сонет», можно поискать в тексте её структуру. Тут мы воспользуемся статьёй Л. Гервер. Уже процитированную часть текста можно назвать Allegro («резкое начало части в быстром темпе — скопление глаголов совершенного вида и очень активного характера: выскочил, напугал, пустил камень, исчез, разбежался со всего маху...»). 31. «Медленная часть, Andante. Некоторое успокоение. Появляется Фетелюшин, который шёл и посмеивался (не выскочил, не напугал...), Комаров ему сказал (а не закричал)...» 32. Нечастая внешняя привлекательность чего бы то ни было полностью нивелируется тотальной встроенностью в «мир». 33. «Часть в роли скерцо. Детские сцены: скопление уменьшительно-ласкательных суффиксов (толстенькая, хорошенькую, маленькая, тоненькую, маленький)». 34. В финале с «массовым общественным» оттенком снова появляется крестьянин Харитон — «реминисценция из первой части», столь характерная для симфонии. 35. Эффектная кода, подытоживающая симфонию. Вновь (как и в «Сонете») в способе повествования о безобразном можно увидеть гармонию. Правда, утешает это несильно. 36. Рассказчик, вне зависимости от того, сочинил ли он всё или видел своими глазами, наверняка неотделимо принадлежит «миру». 37. Уже привычная точная реалистическая деталь вновь помогает читателю правильно настроиться... 38. Не постричь ногти, а срезать один, уже вконец мешающий: хармсовский быт... Для создания яркого образа автору вновь хватило пары слов. 39. Снова та самая зловещая «неопределённость». 40. «В комнате ничего не было, если не считать... человека» — случайный ли намёк на его неодушевлённость? Может, он и не сатана, но похоже, он уже «не живёт», потому и «чистые ноги» не пачкаются. 41. На что нужны деньги «прямо сейчас» — практически единственное, остающееся за кадром этой ясной истории. 42. Что напоминает об Андрее Карловиче. Не случайно читателю показали, как жена не смогла голой выбежать в коридор. Оттого Федя боится её, отнюдь не кроткую, намного меньше «хозяина». 43. В первый (и последний) раз наши деятели лишены звания «товарищ»... 44. В «Истории дерущихся» драку начал Алексей Алексеевич, а калечил Андрей Карлович. Здесь та же «схема»: задирался Кошкин, а убил Машкин. «Плохи», конечно, все. 45. Это обращение не к кому-нибудь, а к самому великому князю! 46. Перепалку в каком-то смысле начал Коратыгин, а убил Тикакеев. Снова та же «схема». 47. И эта мысль вновь выражена в последнем предложении! Хармс, видимо, так хотел её донести, что сильной позиции финала ему показалось недостаточно; он решил ещё и дать тексту соответствующее заглавие. 48. Все без исключения тексты «Случаев» пронизаны тревогой. Но «Встреча» в этом смысле показательна особо. Ведь именно в этом тексте оснований для беспокойства вроде как нет — между тем уже привычная атмосфера «мира» заставляет ощущать неладное. И читатель не ошибается — следующая же «встреча» цикла окажется фатальной — только там в магазине будет куплен не «польский батон», а «огурцы»... 49. Дословно то же самое мы говорили, обсуждая сон в «Старухе». 50. Трудно сказать о Маркове что-то определённое. С одной стороны, похвально, что он умеет решать уравнения (особенно если вспомнить прочих персонажей Хармса). С другой стороны, решать в уме уравнения с двумя неизвестными — довольно просто, поэтому в авторском «восхищении» («сознание становилось таким ясным...») можно усмотреть и некое издевательство. Не рассказчика (в этом «мире» к сарказму, а тем более к иронии, судя по всему, не способен никто), а самого Хармса. 51. Марков, очевидно, интеллигент. В «мире» плохо всем. Да и «все», скажем прямо, не особо хороши... 52. Здесь удивительно подходит и прямой, и иносказательный смысл этого слова. 53. И вновь человека волнует совсем не то, и вновь мы узнаём это из последнего предложения. Всё те же мотивы. 54. Очередная точная деталь, коих у Хармса великое множество. Повторимся: яркие и рельефные образы делают «мир» не гипотетическим или воображаемым, а осязаемым и реальным. Правда, от этого он становится только страшнее. 55. Жилищно-арендное кооперативное товарищество. Снова советская действительность. 56. Наверное, перед нами снова интеллигент. 57. В отличие от большинства хармсовских персонажей Андрей Андреевич, судя по всему, ясно осознаёт все свои неудачи. Да и в целом повествование относительно реалистично. 58. Вспомним «Старуху». Именно во сне повествователю открывается истинное положение вещей, является сущность Сакердона Михайловича (а у героя вместо рук — нож и вилка, словно подсказывающие, в чём же на тот момент состоит его жизнь). Хармс продолжает традиции столь любимых им Пушкина и Гоголя (сны Татьяны, Гринёва, сон Катерины из «Страшной мести»). 59. Как мы видели, хармсовский сон может обладать и вполне дьявольским оттенком (особенно ярким в рассказах «Сон» и «Сон дразнит человека»). Вот и герой «Старухи», ещё до каких-либо происшествий, жаждет сна — видимо, ему хочется забыться, заглушить совесть, неустанно напоминающую о предназначении (глубинный пласт «рассказа о чудотворце»). Такой сон — не «возвышение», а дурман, почти смерть («Да, конечно, это сидит старуха и голову положила на грудь. Должно быть она уснула... И вдруг мне делается все ясно: старуха умерла»). Но не только низшие силы настигают спящего. Пытаясь сном заглушить «собственные мысли», герой невзначай открывает им простор. Главное — прислушаться... 60. Есть основания полагать, что Хармс презирал этот жанр. В частности, когда писатель собирался собственноручно «издавать» журнал «Тапир», вещи «пародийного» и «сатирического» содержания там запрещались. Причины легко угадываются: это «низкие» жанры, нередко на потребу публики. На наш взгляд, каждый текст Хармса, особенно позднего периода, несёт отпечаток его мироощущения. В этом смысле, Хармс серьёзен всегда. Известно, как болезненно и невероятно требовательно он относился к своему творчеству, вряд ли бы он стал опускаться до «низких» или развлекательных форм. К сожалению, очень часто тексты Хармса воспринимают исключительно как сатиру или пародию (хотя соответствующие элементы там, безусловно, присутствуют). 61. Здесь уместно привести отрывок из воспоминаний В.Н. Петрова (которому посвящён «Исторический эпизод») о Хармсе: «Важнейшим свойством писателя он считал властность. Писатель, по его убеждению, должен поставить читателей перед такой непререкаемой очевидностью, чтобы те не смели и пикнуть против неё». 62. Между прочим, уже одно это должно останавливать от восприятия текста как пародии на вновь возобновленный Сталиным «культ Сусанина» (у вождя-то Сусанин умер совсем не за царя, не зря опера Глинки подверглась серьёзной «обработке»). У текста, как видно, более глубокие корни... 63. Много «о», может, это намёк на интонацию? 64. При этом ни о каких «колах времени» читатель доселе не слышал (возможно, здесь обыгрывается словосочетание «количество времени»). 65. Судя по концентрации «русского», текст мог бы отдельно предназначаться славянофилам. Хотя круг эпатируемых тут на самом деле более широк. И это «высокоорганизованный» эпатаж: сначала надо разгадать, что это не пародийный Сусанин, а потом смириться, что он был таким. В этом «мире», конечно... 66. С одной стороны, это смешно (Ковшегуб, чуть не убивший ковшом), а с другой — не очень. Ведь, наверное, не зря боярин назван Ковшегубом, равно как и Петя — Гвоздиковым. 67. Обратим внимание, «Тебе» — с заглавной буквы: патетика «патриота», к несчастью, проникла и в сакральные сферы. 68. Конечно, если прочесть только «Исторический эпизод», то в последнем предложении, скорее всего, увидится сарказм. То же можно сказать и о «Начале очень хорошего летнего дня». Но мы-то уже к этому моменту читали чуть больше: рассказчик, за исключением «Старухи» (которая исключительна во всех смыслах), слишком глуп, чтобы обладать юмором и владеть «иносказательностью». Он прост: что думает, то и говорит... 69. Известна связь текстов Хармса и произведений Гамсуна, Мейринка, Гоголя, Достоевского и прочих. Конечно, книги, прочитанные Хармсом, действительно повлияли на его систему образов. Но, подчас используя некие готовые оболочки, он почти всегда вкладывает в них иное, своё содержание. Осмелимся даже предположить: в случае с Хармсом, незнание источника сюжета — не преграда для понимания даже самых сложных его текстов. 70. Для ясности приведём несколько цитат: «...это позиция обывателя, которому недоступны высшие мотивы поведения человека культуры, зато понятны житейские, бытовые объяснения, соответствующие репликам и поступкам самого обывателя. Тем самым "Пушкин" в глазах обывателя предстаёт таким же обывателем, как и он сам: он низведён до крайне примитивного, ходульного, схематичного действующего лица, способного лишь на простейшие реакции (зависть, злоба, ругань, отвращение, бросание камнями)», «Это "наше всё о Пушкине", и как таковое оно выглядит жалко, ущербно, пародийно, выморочно. Хармсовский гротеск демонстрирует убожество, выхолощенность, пошлость "Пушкина" как итога наших знаний и представлений о Пушкине, как поддерживаемого властью официального пушкинского мифа, примитивного и дешёвого». Отметим только, что вряд ли Хармс снизошёл бы до полемики с «властью», а вот полемика с «человеком» действительно могла его занимать. К тому же «анегдоты» написаны в 1939 году, когда «пушкинский пик» 1937 года (столетняя годовщина смерти поэта) уже сходил на нет. 71. Захарьин родился после смерти Пушкина, у Александра Сергеевича не было четырёх сыновей и так далее (не забудем, что на мистификацию рассказчик не способен в виду интеллектуального убожества). 72. Возможно, ошибка в этом слове говорит о том же самом. Это не анекдоты, а жуткий «мир» «анегдотов». И страшен он именно тем, что все описываемые события действительно там происходят. 73. Ещё раз повторим: мы сейчас говорим не о «настоящем» Пушкине. Но даже в этом «мире», где всё ужасно (и Пушкин в том числе), творчество — не скомпрометировано... 74. Уже одна эта фраза делает из Пушкина идиота. 75. Кондаков переводит это как: «неологизм, составленный из греческих же корней: ερπω — "ползти", "тащиться"...; χαρμα — "предмет радости", "радость" (от этого корня происходит и "гармония") — с примерным смыслом... "радости ползущих"». 76. Если вдруг забыть всего Хармса и сконцентрироваться только на этом предложении, то, закрыв глаза на количество сыновей, логично понять его так: у гениального Пушкина сыновья были совсем не талантливые, потому «автор», эпатируя, называет их «идиотами» — не боится называть вещи своими именами! Молодец «автор»! 77. Так, теперь понятно, что «автор» подразумевает под словом «идиот». Запомним. 78. Оказывается, Пушкин такой же идиот, как и его дети! Равно как и «автор» (рассказчик), ничего этого не понимающий. Проницательный читатель должен почувствовать себя неловко, ведь вначале «автор» вызывал его уважение... 79. Можно в который раз добавить: этого «мира». Схема та же, что и в «Историческом эпизоде» и «Анегдотах...». 80. Особенно ярко он представлен в уже упоминавшемся тексте «Однажды я пришел в Госиздат...»: «Я слыхал такое выражение: "Лови момент!". Легко сказать, но трудно сделать... Я ловил момент, но не поймал и только сломал часы. Теперь я знаю, что это невозможно», «Заболоцкий как то сказал, что мне присуще управлять сферами. Должно быть, пошутил. У меня и в мыслях ничего подобного не было». 81. А. Никитаев в связи с «Пушкиным и Гоголем» приводил слова В. Тернавцева: «Да, но это абсурд: для идущего на пророческое служение спотыкаться об Пушкина». 82. Не исключено, что прообразами математика отчасти были «естественные мыслители» — люди с «небанальным» мышлением и на границе психической нормы. Согласно Кобринскому, Хармс нередко встречал таких людей на улице и приглашал домой («В своё время Александр Башилов, "естественный мыслитель" из тех, которых Хармс "коллекционировал", предлагал ему лечь в психиатрическую больницу вместе с ним. Башилов оказывался там практически каждый год. На предложение Башилова Хармс выразил сомнение: всё-таки необходимы какие-то симптомы психического заболевания. "Ничего, это очень просто, уверил его Башилов. — Нужно только прийти к психиатру и сказать ему: "Ты врач, а я — грач". И дальше всё произойдёт само собой"»). Судя по всему, Хармс охладел к «естественным мыслителям» лишь к концу жизни, а разбираемый текст написан только в 1933 году. 83. О том, что персонаж — математик, мы узнаём не от него, а из объективных ремарок. Уже этим званием — он выделен. А его оппонент — просто Андрей Семенович. Неизвестно кто... 84. В этой связи интересен зачёркнутый вариант начала текста: «Математик (вынимая из головы шар): Это свойство моей головы. Андрей Семенович: Приятное свойство. Математик: А вы думаете, вы лишены этого свойства? Вы так думаете? Неужели вы думаете так?!» Оказывается, прикоснуться к сокрытому может любой — но не каждый к этому стремится, предпочитая «камарам» — «котов». Но не будем забывать, что делать выводы, опираясь на черновики, — весьма сомнительная практика. 85. Трудно сказать, что означает этот номер. Ямпольский считает этот текст продолжением серии «О явлениях и существованиях» («№ 1» и «№ 2»). Последние тексты в «Случаи» не входят, поэтому обсуждать связанные с ними вопросы здесь — мы не будем. 86. Возможно, не случайно упоминаются именно индейцы. Они отсылают к «детской» прозе, где игра в индейцев удостаивалась авторской симпатии. Тем самым Хармс сразу же встаёт на сторону Макарова. Как потом окажется — неспроста... 87. Тут может возникнуть желание заподозрить в Макарове адресата «анегдотовского» эпатажа. Но Макаров предлагает говорить возвышенно о книге, а не о её авторе... 88. Пока читатель снисходительно оценивает Макарова. Но в финале окажется, что тон Макарова, над которым посмеивался не только Петерсен, но и читатель, безальтернативно соответствовал происходящему. 89. Чуть ли не впервые (у героев Хармса) это восклицание уместно. Вообще, уже практически завершившийся диалог Макарова и Петерсена очень напоминает очередное художественное воплощение знаковой оппозиции: «Хармс — Олейников». «Случаи» в очередной раз подтверждают статус «антологии» хармсовского творчества. 90. Нехарактерная для персонажей Хармса способность адекватно оценить «ужас» происходящего, приближающая Макарова к герою «Старухи». 91. Логично предположить, что превращение в шар (путь в мир сокрытого), в житейском понимании — просто смерть. «Постепенно» человек идёт к смерти и, достигнув её, «утрачивает все свои желания». Тем самым Петерсен — умер. Что угадывалось. 92. Заметим, что голос Петерсена замолчал (о чём говорит ремарка «Тихо»). Наверняка, во время криков «Пустите!» его «превращали в шар». Незадолго до этого Петерсен видел другие шары (а Макаров — нет, ведь его время попасть в мир сокрытого ещё не пришло). Наверное, это его предшественники, в том числе и те, кто стал шаром «постепенно». 93. Возможно, здесь уместна параллель с известной записью Хармса: «Сила заложенная в словах должна быть освобождена. Есть такие сочетания из слов при которых становится заметней действие силы. Нехорошо думать, что эта сила заставит двигаться предметы». Думать об этом «нехорошо», но где же тогда «веские подтверждения». Может, ничего и нет? «Я уверен, что сила слов может сделать и это... Это грубейшее и в тоже время слабейшее проявление словесной силы». Всё-таки эта «сила» есть... И даже тот, кто мыслит на низшем уровне, в этом убедится. «Но самое ценное действие силы, почти неопределимо». Главное всё же совсем в другом... 94. В дневниках: «Вот что рассказывают моряки: Англичане решили доказать, что вера в несчастливую пятницу простое суеверие. Для этого они построили пароход и начали его строить в пятницу. В пятницу же спустили его на воду. Назвали пароход пятницей "Friday", в пятницу пошли в плавание, и в пятницу пароход разбился и утонул». 95. Но задыхается он, конечно, из-за «тонкой шеи»... Вот она — логика. 96. В. Сажин пишет, что в отдельном автографе текста, помимо другого названия и подписи «Чармс», есть ещё и авторское «Примечание»: «Если сказать: "жизнь победила смерть", то неясно, кто кого победил, ибо ясно: "тигр победил льва" или "тигра победил лев"». Но в рассказе-то неясности нет. Вряд ли Хармс изобразил Чистилище, по контексту ясно, что рассказчик выжил. Более того, он сказал, что «жизнь победила смерть неизвестным» ему способом. Как бы победила смерть, он прекрасно знал, крышка-то сундука была закрыта. Самоуверенный рассказчик был убеждён, что и возможные действия «жизни» он просчитал («жизни надо заставить мои руки открыть крышку сундука»). Но не тут-то было... Кроме того, если бы Хармс и хотел двусмысленности, он бы, конечно, не писал об этом как о некоем получившемся курьёзе. Так что, вероятнее всего, это просто забавное лингвистическое замечание, видимо, неуместное в «картине мира», а потому удалённое из неё. 97. «Чинарь», вместо того чтобы удивиться, делает «хорошую мину», к которой обязывает надетая маска исследователя-эмпирика. Тем самым роль мудреца доигрывается до конца, что в данном случае особенно нелепо: «Так и запишем: победила жизнь. Неизвестным способом». «Чинарю» из этого эксперимента больше ничего «не выжать»... 98. Сразу вспоминаются Федя Давидович и хозяин. 99. «Слушаю 5 Симфонию Бетховена. Вот как надо строить большие вещи. Как прекрасно, когда начальная тема вдруг вылезает в середине... Хорошо, когда в первой части тема идёт с самого начала, а во второй части тема появляется немного отступя от начала, разворачиваясь при вторичном своём появлении» (дневник). «С нашей точки зрения, для правильного исполнения Шопена, необходимо понять три важных фазы в каждом его произведении. Эти фазы мы называем: 1. Накопление. 2. Отсекание. 3. Вольное Дыхание. ...Таким образом мы видим, что вся мазурка состоит из 9 частей... Мы знаем твёрдо одно, что пианист, при исполнении этой мазурки, должен четко выявить смысл каждой части и заставить слушателя почувствовать все переходы от одной части к другой» («Концерт Эмиля Гиллельса...»). «Построение 1. Подготовка. 2. Появление. 3. 1 событие. 4. Разработка. 5. Низменное место. 6. Возвышенное место. 7. Связь с первым событием. 8. 2 событие. 9. Разработка. 10. Подготовка к 3 событию. 11. 3 событие. 12. Концовка. Написать таких 6 вещей» (дневник). 100. В принципе «Случаи» перекликаются с «Началом очень хорошего летнего дня», а «Голубая тетрадь № 10» с «Пакиным и Ракукиным». Но эта «перекличка» не так сильна. Также можно сопоставить «Начало очень хорошего летнего дня» и «Сонет». Ведь одно «симфония», а другое действительно — сонет. 101. Казалось бы, это и так очевидно. В общем-то, так оно и есть, но заметим, что всё же весьма редко самое важное находится в точно выверенной середине произведения (обычно акцент, как известно, приходится на финал). 102. Ещё можно назвать только «Петро́ва и Камаро́ва». 103. Тут уже в меньшей степени: физик — традиционный, но не лучший судья химика. Но мы-то всегда помним: чем дальше, тем хуже... 104. Решаемся мы на это с мыслью о «Сонете». Где, как показал Добрицын, структура совершенно выверена. 105. Возможно, Хармс и не считал «Четыре иллюстрации...» каким-то «ключом», но подобный код неплохо вписывается в его любовь к магии и тайне. 106. Как нетрудно понять, в сборнике из тридцати текстов центральных текста два: пятнадцатый и шестнадцатый. Как раз пятнадцатый текст только что ещё раз подсказал структуру всего цикла. Но дальше мы рассматриваем не шестнадцатый, а четырнадцатый текст. Ведь шестнадцатый рассказ уже входит в обозначенную триаду, что, в некотором смысле, несколько лишает его индивидуальности. Ну и не будем забывать про «небольшую погрешность»: смысловая точка «на самую малость» отклонена от центра... 107. В молодости, нащупывая свой стиль, Хармс уже представал в обличье «молодого человека»: «К одному из домов, расположенных на одной из обыкновенных Ленинградских улицах, подошёл обыкновенный с виду молодой человек... Ничего особенного в этом молодом человеке не было, разве только то, что плечи его были немного узки, а ноги немного длинны, да курил он не папиросу, а трубку; и даже девицы, стоявшие под воротней, сказали ему в след: "тоже американец!"» В чуть более позднем тексте Хармс вновь воплощает в «молодом человеке» себя и на этот раз своё ощущение перманентных неудач: «В одном большом городе на главной улице стояла интересная дама, в длинном котиковом монто с голыми рукавами... Красивая дама, как видно, ждала трамвая или автобуса... Вдруг к этой даме подошол интересный молодой человек, одетый во всё клетчатое. Видно было, что он только что из парикмахерской, где его побрили, но нечайно полоснули бритвой по щеке, потому что поперёк лица молодого человека шёл свежий ещё пластырь. Подойдя к даме, молодой человек, в знак приветствия, поднял обе руки, причом от этого движения справа под мышкой у него лопнул пиджак и от туда выглянуло что то фиолетовое». Чем не «тонкий»? Но прекрасная дама расположена именно к нему: «— А, это вы, — радостно сказала дама... Дама тряхнула головой и взяла молодого человека под руку. — Как я вас неожиданно встретил, — сказал молодой человек, идя прихрамывая рядом с красивой дамой». Те «молодые люди» были репетицией перед главным выходом «молодого человека, удивившего» самого «сторожа». 108. Ещё одна милая Хармсу деталь. У него есть рассказ, где Клопов (в котором ясно угадывается Хармс), чтобы понравиться «даме в жёлтых перчатках» — выдумывает зловещий образ «медного взгляда» и даёт удивительное ему пояснение. Но он признаётся в своём обмане, и читатель понимает: ему просто нужно сочувствие «дамы в жёлтых перчатках», ведь он в тот день «разбил часы, которые шестнадцать лет тикали у него под сердцем»... «Дама в жёлтых перчатках» — предтеча «милой дамочки» из «Старухи» — живого образца подлинной жизни. А в нашем рассказе выделен «молодой человек», потому и «желтые перчатки» теперь отданы — ему. 109. Вряд ли сторож читал Достоевского («Не Бога я не принимаю, Алёша, я только билет ему почтительнейше возвращаю»), но попадает он удивительно точно (ведь у него тоже есть душа) — «билет» действительно существует, что косвенно подтверждает сам «молодой человек», у которого в этом «мире», несомненно, особое положение. 110. Та самая «твёрдая нога», на которую сторож в трудную минуту так стремится встать. Он думает, ему это поможет (или хотя бы удастся)... 111. Помахал рукой — этому «миру» — «улыбнувшись»... 112. Тут мы припоминаем всех. И столяра Кулакова, который «плюнул и пошел на улицу» (в начале текста, кстати, сторож упоминал столярный клей). И, что важнее, Ракукина, душа которого «злобно посмотрела на то место, где недавно сидел Пакин...» Видимо, душу сторожа ждёт та же участь. 113. Не зря мы отмечали отчётливые параллели между этими рассказами. Они — как бы зеркальные отражения друг друга. Но один — мрачный и безнадёжный, а другой — наоборот...